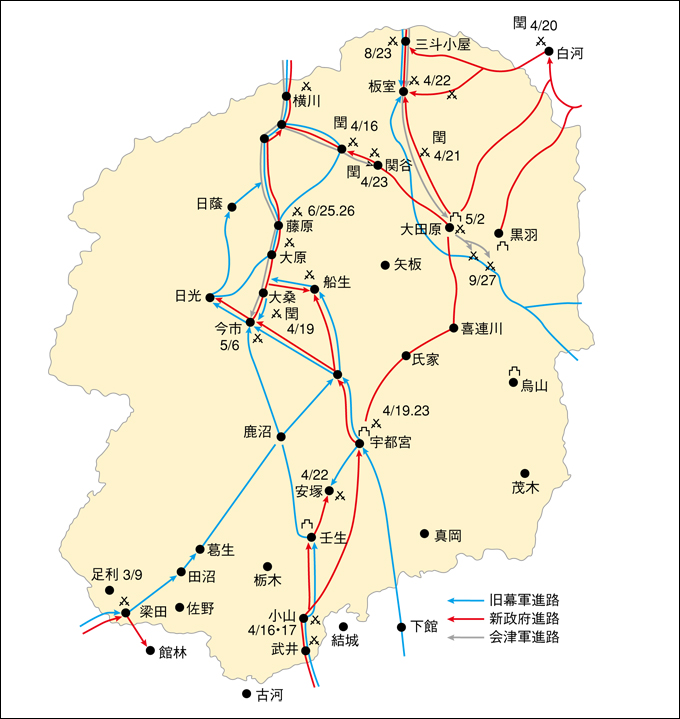

下野には,当時,政府に反対する多くの勢力が流れこんできていました。そこで,新政府軍は軍隊を今市に送り,1868(慶応4)年4月11日,本陣を宇都宮城におきました。同じ日に江戸では江戸城が,新政府に明け渡されました。これに不満を持っていた元歩兵奉行の大鳥圭介は,総勢1600名の兵を率いて江戸を出発,日光を本拠地にして幕府を復興させようとしました。壬生藩は新政府軍とともに小山付近で戦いましたが,弾薬なども不足し大変な苦戦になりました。旧幕府軍が宇都宮城を攻め落としたため,新政府軍は宇都宮城を取り返そうと,壬生城に入りました。壬生城に入った新政府軍は,因幡(鳥取県)・土佐(高知県)・松本(長野県)が中心で,吹上藩(栃木県)も加わっていました。

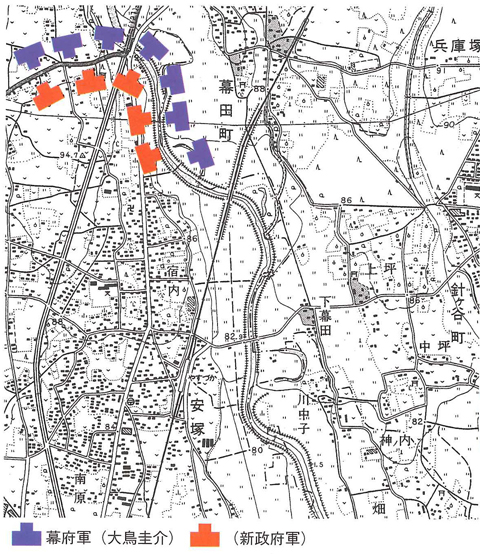

安塚の戦い(慶応4年4月22日) |  常楽寺にある官軍戦死者の墓 |

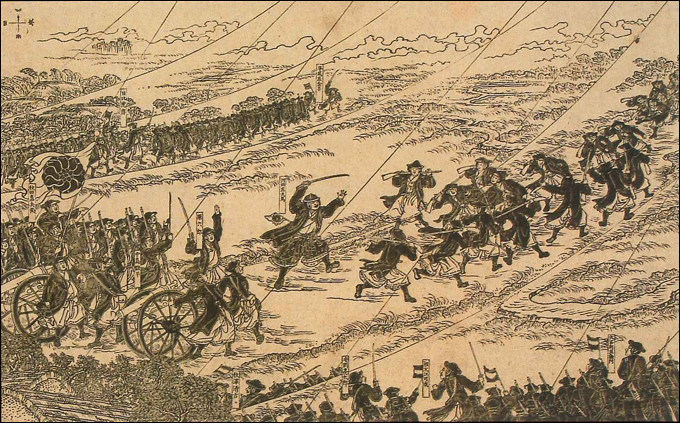

錦絵に描かれた安塚の戦い(長岡市中央図書館)

4月22日,新政府軍と旧幕府軍がぶつかり,姿川の淀橋付近で激しい戦闘になりました。雨の中の戦闘で壬生藩の兵士は,誤って味方の攻撃を受けるなど,大変な苦戦となりました。しかし,援助の軍隊が到着し,ようやく新政府軍が有利になり,旧幕府軍は宇都宮城に引き上げました。一方,旧幕府軍の一部が本隊を離れ雀宮から壬生に来たため,雄琴神社付近で戦闘が起きました。

安塚での苦戦や壬生城落城の危機が江戸にも知らされ,新政府軍の参謀の板垣退助らの指揮で援軍が送られました。しかし,新政府軍が23日に宇都宮を奪い返したため,援軍が到着した時には,宇都宮・壬生付近の戦いはすべて終わっていました。

安塚の戦いの戦死者の墓が,壬生町の数カ所に建てられています。安塚の安昌寺には,土佐藩士の森山村の鉄太郎の墓があります。そのほか,常楽寺(じょうらくじ)や興光寺にも墓があります。だれの墓なのか調べてみましょう。

戦いの後,新政府軍の人々が壬生を多く通るようになったので,壬生藩では,次のような通知を町内に出しています。

・新政府の人々に対して失礼な振舞いをしないこと

・商品を売るときには,値段を高くしないで正直に商売すること

・社会のことについて,とりとめのないうわさ話をしないこと

戊辰戦争はこの後,白河や会津に移りますが,これらの戦いの際にも壬生藩士が食料を安全に輸送する役割や警備などについています。

(日付は 旧暦) 下野国(しもつけのくに)・戊辰戦争関係図