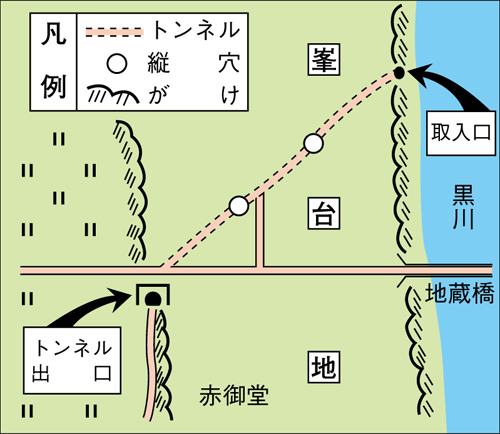

江戸時代末からたびたび検討されていた下馬木(げばぎ)への用水路開発が,明治の初め実現しました。下馬木の増田才兵衛,葭葉吉五郎,殿塚久米右衛門,葭葉礼助の4人が中心になって,同じ考えの人々30名とともに計画をし,1871(明治4)年に許可を得て,工事に着手しました。翌年,黒川の水を導くために,峯にトンネルを通し,下馬木を通り日光西街道に至る全長3.2kmの用水を完成させました。この工事の最も難しい所は,213間,約385mのトンネル工事でした。工事の最中に死傷者が出たら,髪をおろして旅に出る覚悟をしていたとか,責任をとって死んでおわびをするために短刀を持ち歩いていたなど,当時の人々の決意を示すような話が伝わっています。

下馬木用水路建設工事碑 |  下馬木用水隧道見取図 |