一方,武力による政府反対の運動(士族反乱)も各地で起こりました。1877(明治10)年には西郷隆盛をおしたてた鹿児島の士族たちが,西南戦争を起こしましたが,政府の軍隊にしずめられました。武力によっては,目的をとげることができないことを知った士族たちは,言論によって,国会の開設などを要求する運動に力を入れました。また,地租改正や地方の産業の開発の中で,国の政治に目覚めた裕福な農民や商人たちも,進んで自由民権運動に参加するようになりました。

政府は1878(明治11)年,地方の政治を新しくするための法律を制定し,府県の議会を開くことを認めました。

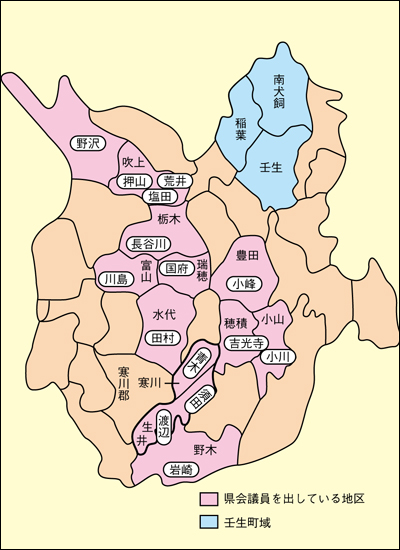

下都賀・寒川郡県会議員分布(明治12年~明治19年)

栃木県でも第1回の県議会議員選挙が,1879(明治12)年4月1日に行われ,地主や地方の信望の厚い人々が多く当選しました。しかし,あまり政治への関心がなく,途中で止める人も多かったそうです。その後の選挙では,自由民権を目指す多くの人たちが選出され,塩田奥造(下都賀郡),田中正造(安蘇郡),横堀三子(よこぼりさんし)(芳賀郡)などがはなばなしい活躍をしました。1881(明治14)年,国会開設が決まったすぐ後に結成された自由党には,下都賀郡出身者が多く加わり,これらの人々が県会議員に当選して,県内の自由民権運動を広めていきました。壬生町からの県会議員は,1892(明治25)年の選挙による大久保菊十郎の選出が最初でした。

| ※ 民選議院設立建白書… | 薩摩や長州藩出身者に独占された藩閥政治に反対した板垣退助らが,人々が様々な意見をたたかわすことが国を救う道だとして,民選議院を作ることを目指した意見書。 |