1884(明治17)年に入ると栃木県内でも,松方デフレ※といわれた経済の引き締め政策によって,農民の生活が大変苦しくなってきました。また,栃木県令(今の県知事)の三島通庸(みしまみちつね)が県庁を栃木から宇都宮に移し,大土木工事をつぎつぎに実施したため,人々の負担が大変大きくなっていきました。社会的に不安定な状況が相次いで現れてきたといえます。

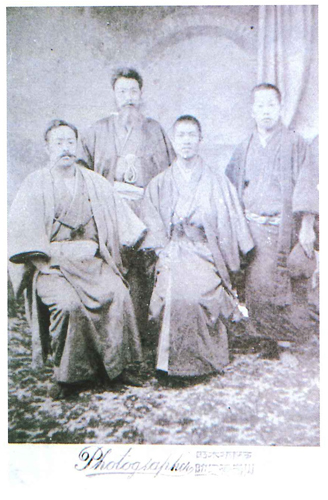

鯉沼九八郎(左から2人目)と同士たち

三島通庸が福島県令であったときに,弾圧され逮捕された河野広躰(こうのひろみ)をはじめとする多くの自由党の人たちが,福島県から三島通庸を追うように栃木県に入ってきました。鯉沼九八郎は,栃木県の民権家は「国家のために死を決する気力が薄い」として,福島県のこのような人たちとの接触を強めていきました。そして,1884(明治17)年,党本部とも対立して自由党を去り,独自の行動をとるようになりました。

| ※ デフレ… | デフレーションの略 お金の価値が高くなり,一方,物価は下落する。会社がつぶれたり失業者がふえたりするということがよく起こる。松方デフレとは,その時の大蔵卿(今の大蔵大臣)が松方正義であったことから名づけられた。 |

| コラム 稲葉が原自由運動会 |

| 1883(明治16)年後半に入り,自由党や立憲改進党は盛んに会合などを開いて,勢力を競い合いました。その中で開かれたのが「自由運動会」です。当時は,集会条例により集会を開くことが難しかったので「運動会」という名目で集会を開いていたのです。稲葉が原は,現在の八幡神社(市兵衛八幡)付近だといわれています。当時(明治16年8月)そこに,鯉沼九八郎を中心に約600名の人が集まったといわれています。 |

|

| 稲葉が原(鯉沼が原) |

| この会合は,政府を非難するものであったため,警察官が会場に飛び込み,会は大混乱になり,中には逮捕される者まで出てしまいました。 |

| しかし,九八郎達はこのような状況にもかかわらず,その後も活動を続けていったのです。 |