一方,大きな犠牲をはらって勝利を得た,と信じていた国民にとって,講和条約は「賠償金無し」という大変不満の多いものでした。この不満によって東京の日比谷に多くの反対者が集まり,交番などを焼いた焼討事件のような暴動が起きました。このような中にあって,日本はだんだんと軍国的な色彩を色濃くしていったのでした。

1910(明治43)年11月の陸軍省令による「在郷軍人団条例」※1の発布により,壬生でもすでに作られていた在郷軍人団が,全国的な組織に統一されました。

在郷軍人会とともに,軍を援護する団体として,愛国婦人会があります。この会は,戦争による負傷者の救護や遺族となった家族を助けることを目的として,1901(明治34)年に奥村五百子(おくむらいおこ)によって設立されたものです。

愛国婦人会は,日露戦争をきっかけに会員を増やそうとして,積極的に演説会を開きました。壬生尋常高等小学校でも演説会が開かれ,なるべく女子が多く聞きに来るように呼びかけられました。壬生は,下都賀郡の中でも比較的会員の多かった地域でした。

この時期の壬生で行われた軍事演習は,日清戦争終結後の1899(明治32)年近衛師団(このえしだん)※2機動演習と,1907(明治40)年陸軍特別大演習があげられます。アジアを戦場とした二つの戦争をきっかけとして行われた演習は,それぞれの地域に強い影響を与えました。これらは単なる演習でなく,地域を視察する重要な任務もあったのです。

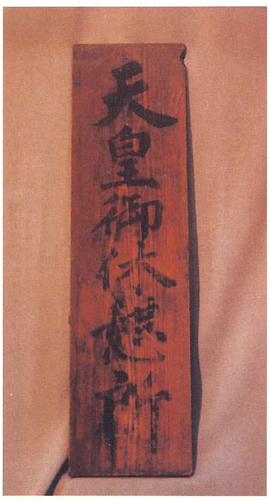

1899(明治32)年に,天皇陛下が,壬生から岩舟にかけての機動演習を見学されたおり,壬生小学校内を休憩所としました。壬生町民はこの11月17日を,「明治大帝行幸(ぎょうこう)※3記念日」として町民あげて祝ったそうです。

|  |

| 行幸記念碑 | 休憩所看板(壬生小保管) |

| ※1 在郷軍人… | 普段はふつうの職業に就き,非常時は招集されて国を守る役割をもつ軍人で,日常的に訓練や勉強会などをしていた。 |

| ※2 近衛師団… | 皇居の守りに当った兵団 |

| ※3 行幸… | 天皇が外出するという意味 |

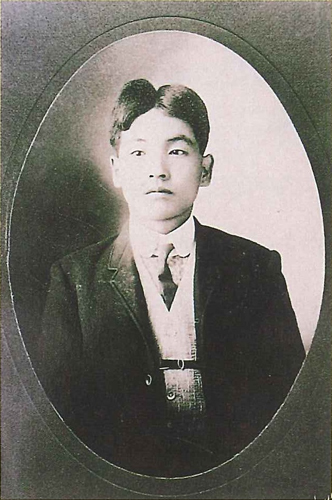

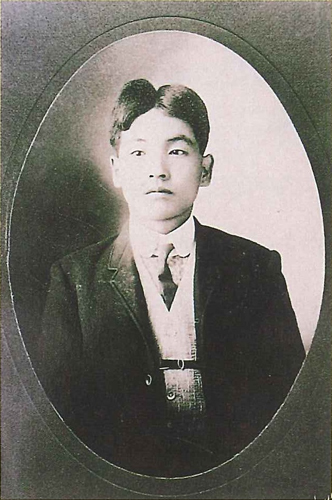

コラムアメリカに留学した青年

この時期に安塚村からアメリカヘ留学した青年がいました。

自由民権家で自由党員であった大久保菊十郎の長男として生まれた利一(りいち)は,1899(明治32)年10月,旅順丸(3205t)の船上の人となりました。17日の長い船旅の後にやっとアメリカに上陸しました。自分の家の再興を夢見て希望に燃え,単身アメリカに渡った利一の目には,新天地はどんなふうに映ったのでしょうか。

目の前にみられるアメリカ社会は,兵士は剣をもたない,商店は休日にはすべて休業する,町の中が清潔,郵便局・会社・銀行の役員に婦人がなるなど,日本ではとても想像できないことばかりでした。

しかし,アメリカの生活が長くなるにつれて彼の考えもしだいに変化してきました。特に日本のせまい考え方からアメリカ的というか,より世界的な見地に立ってものをみるようになっていったのでした。

利一は,日露・第一次と第二次世界大戦の激動期をアメリカで生きぬきました。その人生を「壬生町史」はくわしく語っています。後で読んでみましょう。