人々の生活を苦しめたのは,不景気と経済の混乱ばかりではありませんでした。1929年の天候は大変不順で,このため壬生町の農業も,大きな被害をうけ凶作となりました。北関東は5月3日に,おそ霜による被害をうけました。さらに23日には風水害,8月には干害と次から次へと災害がおそいかかり,陸稲(りくとう)や干瓢(かんぴょう)の被害が広がりました。

自然による災害は1931年も続き,5月ごろまで雷が多くそのたびに雹が降りました。中でも5月29日には,卵の大きさの雹が降り,6月5日にもそら豆大の雹が一面を真っ白にするほど降りました。壬生町では表町付近を中心に,大麻・大麦・小麦などが大きな被害を受けました。

自然の災害は,農業を中心に生活していた旧稲葉村や旧南犬飼村の人々のくらしに,特に大きな打撃を与えました。

人々は助け合い,節約を進めてこの不景気を乗り切ろうとしますが生活は苦しく,やがて村を離れて出稼ぎに出る人も現れてきました。

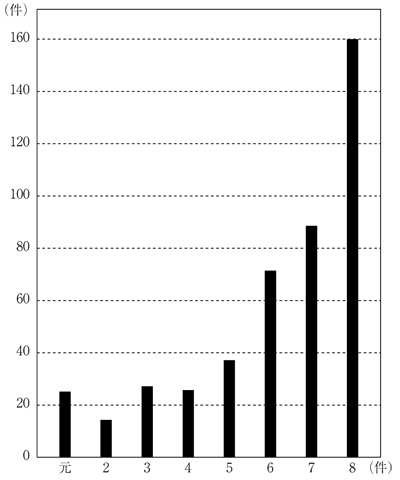

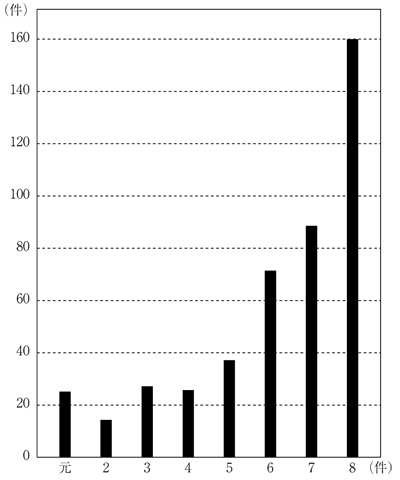

農民たちの中には,生活苦から抜け出すために団結して小作人組合を結成し,小作料を減らしてもらおうと運動を起こした人々もいました。こうした動きを小作争議といいます。右のグラフからも分かるように,昭和5年から8年にかけて発生件数は増え続けています。小作人たちは,全国的な日本農民組合などの組織の指導を受けて地主と交渉しました。

栃木県での小作争議の発生件数

県史史料編 近現代VIより

県史史料編 近現代VIより

壬生町では1930(昭和5)年,南犬飼村国谷(くにや)で小作争議が起こりました。小作人たちは,地主と話し合いました。しかし,なかなか解決せず,地方裁判所での調停によって解決するまでに8カ月もかかりました。この争議と同じころ,壬生町の藤井でも小作争議が起こり,昭和5年12月から翌年3月まで争いが続きました。