1941(昭和16)年3月,国民学校令というきまりが出され,全国の小学校は国民学校という名前に変わりました。国民学校には,尋常科(6年間)と高等科(2年間)が設けられ,義務教育は8年間に延ばされました。教科は国民科(修身・国語・国史・地理)・理数科(算数・理科)・芸能科(音楽・習字・図画・工作)・体練科(体操・武道)・実業科(高等科のみ)にまとめられました。戦争を進めるための体制に学校も組み込まれていきました。

壬生小学校の教育目標は・・・・

昭和のはじめから昭和15年ころまでは

1.正直でありなさい

2.恩を忘れてはいけない

3.勤勉・倹約に努めなさい

4.親切にしなさい

というものでしたが,昭和15年ころには次のように変わりました。

一,私達は日本人であります。

二,私達は本気で勉学し,本気で働きます。

三,私達は規則を守り,礼儀を正しくします。

四,私達は互に親切にし,又公徳を守ります。

この教育目標は,戦争中の国民学校になっても変更されることはありませんでした。

昭和のはじめから昭和15年ころまでは

1.正直でありなさい

2.恩を忘れてはいけない

3.勤勉・倹約に努めなさい

4.親切にしなさい

というものでしたが,昭和15年ころには次のように変わりました。

一,私達は日本人であります。

二,私達は本気で勉学し,本気で働きます。

三,私達は規則を守り,礼儀を正しくします。

四,私達は互に親切にし,又公徳を守ります。

この教育目標は,戦争中の国民学校になっても変更されることはありませんでした。

太平洋戦争が始まり1942(昭和17)年に入ると,学校でも防空訓練が実施され,出征する兵士を見送ったり,戦場へ慰問袋を送ったりする日々が続きました。翌年には空襲警報も出されて,校庭にも防空壕が作られました。壬生国民学校でも,高等科の生徒は下馬木(げばぎ)・旭町の農家に手伝いに出かけ,尋常科の生徒も桑の皮向きや農家の草取りに協力しました。南犬飼国民学校では,昭和18年には5年生以上全員が24日間も農家の手伝いに参加していました。

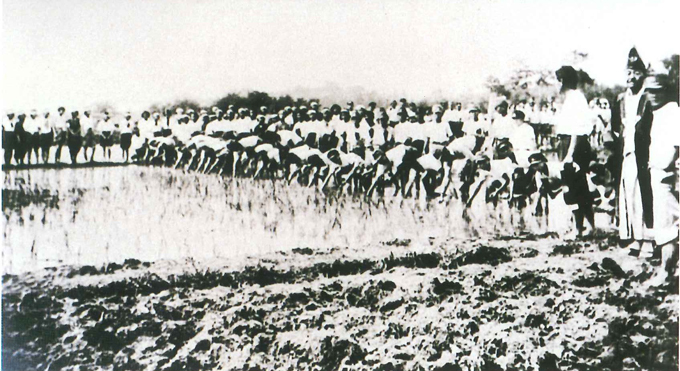

報国農場開墾作業風景

| 壬生国民学校在校生数の変化 | ||||||

| 尋常科 | 高等科 | |||||

| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |

| 昭和16年 | 612 | 638 | 1,250 | 186 | 177 | 363 |

| 17年 | 638 | 620 | 1,258 | 171 | 192 | 363 |

| 18年 | 622 | 624 | 1,246 | 198 | 192 | 390 |

| 19年 | 765 | 720 | 1,485 | 209 | 207 | 416 |

| 20年 | 744 | 737 | 1,481 | 208 | 183 | 391 |

戦争がさらに激しさを増した1944(昭和19)年になると,生活物資や食料の不足が目立ち,校庭を開墾してじゃがいもやさつまいもを作りました。10月になると,国民学校高等科の児童は学校に行かないで,工場などで働くようにとの命令がだされました。

このころになると,アメリカの爆撃機による日本本土空襲も始まり,東京の国民学校の児童は地方へ疎開し始めました。壬生町内には東京などの学校全体が移る集団疎開は来ませんでしたが,上の表で分かるように,個人的な疎開は急に増加して生徒数が増えました。8月15日の敗戦は,目の前に迫っていました。

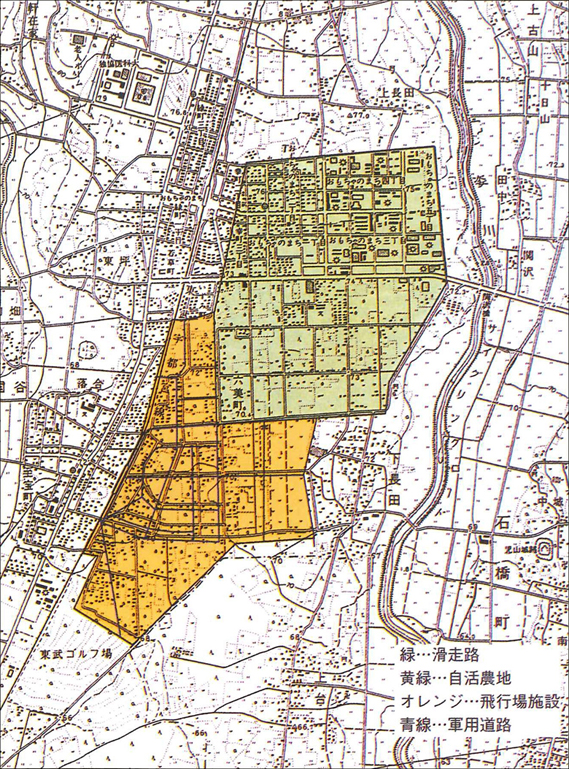

| 壬生陸軍飛行学校 |

|

| 昭和17年上図の地域に建設が開始され,町内に作られた最大の軍事施設。工事に対しては,南犬飼村を中心に協力応援体制がとられて,警防団員・女子青年団・婦人会などが,勤労奉仕にあたりました。 |