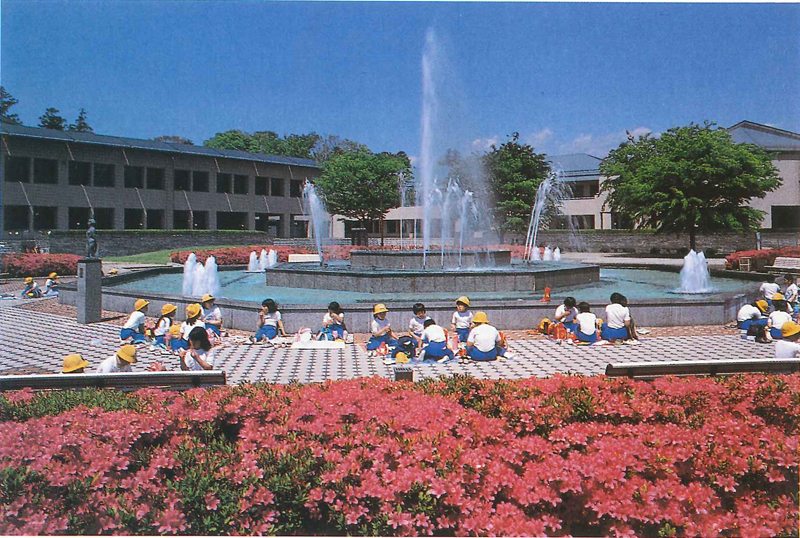

壬生城址公園

日本は第二次世界大戦後の混乱期を,国民の勤勉さと誠実さで乗り越え,国際復帰を果たしました。1960年代には,高度経済成長をとげ,1973(昭和48)年の石油ショックによる不景気も乗り越え,経済を発展させてきました。そして,国際的にも重要な地位を占めるようになりました。

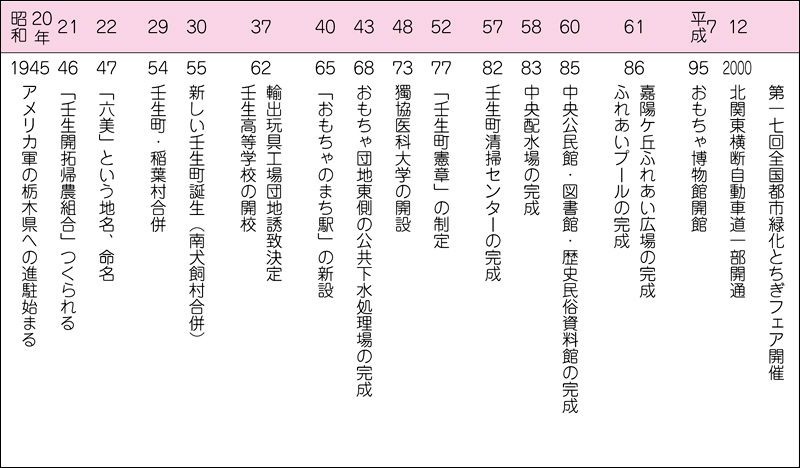

このような中,壬生町はどのように変わっていったのでしょう。今の壬生町は,1954(昭和29)年に壬生町と稲葉村,翌年には南犬飼村も合併してできた町です。合併するまでには,賛成・反対の意見の対立などいろいろな問題もありましたが,多くの人の努力によって解決し,新しい壬生町が生まれたのです。

その後も「豊かな町づくり」のために,工場や独協医科大学と獨協医科大学病院の誘致,おもちゃ団地の建設,道路や住宅の整備,教育の充実,その他公共施設の充実が図られ,大きく発展してきました。

農業面においては近代化が進められ,1966(昭和41)年に3地区の5農協が合併して壬生町農業協同組合ができました。また,昔から作られてきた米や干瓢(かんぴょう),ごぼうの他,現在はいちごやきくなどの園芸作物が作られるようになりました。

2000(平成12)年には,北関東自動車道が一部開通し,壬生インターチェンジができました。今後,ますますの経済の発展が図られると予想されます。

また,同年全国都市緑化とちぎフェアが開催され,すこやかな暮らしの基盤となる花・緑を創造し,明日をになう子どもたちへの贈り物とするとともに,人と地球にやさしい花と緑のまちづくり,ふるさとづくりへの取り組みを全国にむけて発信しています。

それでは,壬生の近代化の様子を詳しく見ていきましょう。