壬生町には南犬飼地区と国谷(くにや)西部地区の二か所の開拓地がありました。

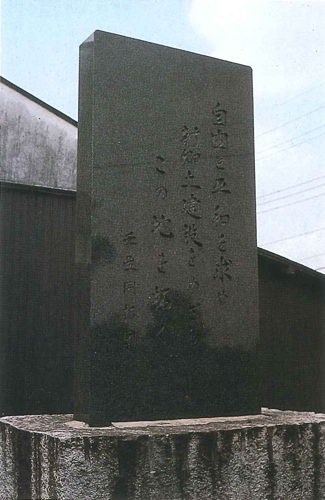

開拓記念碑

南犬飼地区の飛行学校のあった地区には,敗戦後,元飛行隊員や県が募集した開拓希望者55家族が住んでいました。

この人たちは1945(昭和20)年12月に「壬生開拓帰農組合制度」を作り,21年1月には飛行場跡地350ヘクタールの払い下げをうけ,壬生開拓帰農組合(壬生開拓団)を作りました。

そこは,1947(昭和22)年10月帰農組合の北部地区が「拓生(たくにゅう)」,南部地区小字名が「六美(むつみ)」と名付けられました。

では,開拓農民の生活は,どのようなものだったのでしょうか。開拓はうまく進んだのでしょうか。

壬生飛行学校の跡地に入植した安原一郎さんの開拓日誌をもとに当時の開拓農民の様子をみてみましょう。

| コラム 開拓農民の声 |

| 『開拓農民』(安原一郎)より |

| 私は,北海道開拓農民になることを考えていましたが,友人から壬生飛行場跡を解放して,入植者を募集している話を聞きました。そこで私は応募し,昭和20年の終りごろ数名の友人と住み着くことになりました。初めは50坪(約165m2)くらいのバラック兵舎を一棟ずつもらって住むことになりました。このバラックは,滑走路や格納庫から1キロほど離れた自然林の中にありました。入植者が最初に指導員から受けた教育は「落葉さらい」でした。落ち葉は肥料を作るためのものでした。つぎに,小枝を集め縄でまるめて「モヤ」というものを作りました。この「モヤ」は燃料になり,60束ぐらいで,米一俵と交換することができました。21年には家族が移り住み一家をまかなえるようになりました。飛行場跡に散らばっているドラムかんやはがねは,家財道具として,また鍬,なた,かまなどの材料として鍛冶屋に出し農耕用の道具に変えていきました。作物は,陸稲(りくとう)をまき,住居の周りにはさつまいもや野菜を作りました。 雑草に悩まされ,苦しい農作業が続きました。しかし,努力のかいもあり,米は一反歩につき一俵の収穫を上げることができました。次の年には,乾燥芋を作ったり,さつま入り板飴などを作り現金収入を得ることができました。23年9月には,入植適格確認証が授与され,開拓者が一人前の百姓に公認されました。さらに電気を引く計画が関係者の間に持ち上がり,お金を出すとともに工事にたずさわり24年には電灯がついたのです。開拓農民の喜びは,作物がとれ,自作農になり,電灯のもとで初めて味わえたものでした。 |