壬生中学校建築工事

1947(昭和22)年,義務教育が小学校6年,中学校3年の9か年に延長されて,男女共学を原則とするようになりました。

食料難,財政難の中で,新しい中学校を作ることは,大変なものでした。新しい校舎をどこに建設するのか,またその土地や費用をどのように得るかなど,いろいろな問題が持ち上がりました。そのため,壬生中学校にしても,稲葉中学校,南犬飼中学校にしても最初は小学校の教室の一部を借りて授業が行われました。

壬生町では,壬生中学校を建設するため,旧藩主鳥居家が町に寄付した,壬生城址本丸(現在中央公民館の地)を利用することになりました。しかし,旧本丸は周囲が深い濠と高い土手で囲まれていたため,埋め立てなければならず建設工事が大変でした。工事には町の財政事情もあり,町の青年団が勤労奉仕にあたりました。そのかいもあり1948(昭和23)年11月になると落成式をむかえ,2・3年生が新しい校舎に入れるようになりました。

南犬飼村では,中学校建設敷地についてさまざまな意見がありましたが,4年の年月を経て1951(昭和26)に現在地に新しい校舎ができあがりました。

|

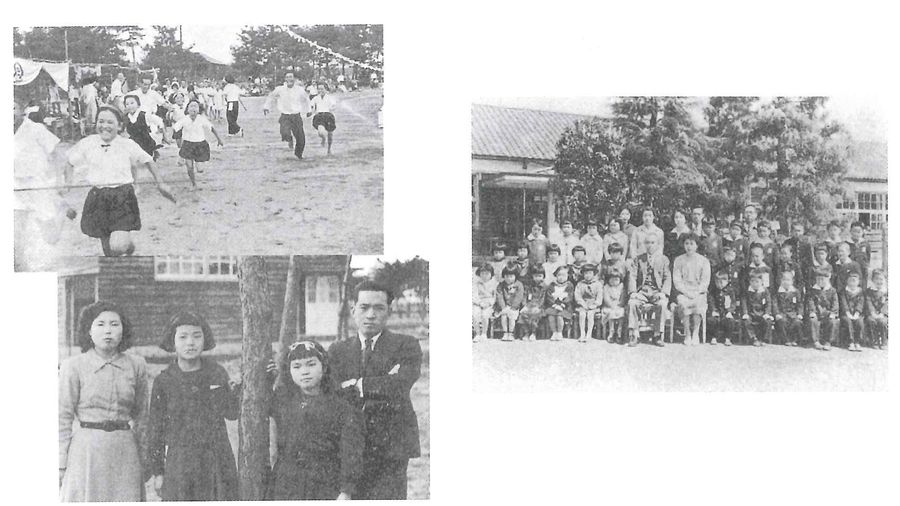

| 壬生小学校壬生北分校の学校生活 |

開拓地域における小学校は,どのように建設されていったのでしょうか。

拓生(たくにゅう)の開拓地の児童は,国谷(くにや)駅から電車に乗り,壬生小学校に通学しました。電車で毎日通うのですから,事故などの心配もあります。そこで拓生の人たちは,地元に学校を建ててほしいとの願いを町に出し続けました。その結果,1949(昭和24)年1月に壬生町立壬生小学校壬生北分校が開校することになりました。校舎はもと2階建の飛行場兵舎を利用し,敷地は壬生基地の農場用地のうち2ヘクタールをあてました。

分校から壬生北小学校として独立校になったのは,1953(昭和28)年のことでした。その後1960(昭和35)年5月には壬生北小学校と明城(みょうしろ)区(現在町総合公園のある辺り)にあった南犬飼小学校国谷分校が統合されて,新たに壬生東小学校が開校されました。校舎は,もとの所から西の落合地区に新築されました。

戦後,社会がだんだんと落ち着きをとりもどすなかで,町民の間から「町にも高校を」という声が高まってきました。そこで,1949(昭和24)年5月,これまで壬生の修練道場であった場所に,県立栃木農業高校壬生分校が作られました。

県立壬生高校

食料の増産をするためには,農業をもっと盛んにしなければならない,という社会の要望もあり,分校でしたが農業高校として出発しました。一週間のうち半分は家庭や職場で働く,卒業年限は4か年,という特色がありました。その後,1956(昭和31)年には別科農村家庭科が,1960(昭和35)年には商業科がつくられました。しかし,その後,高校に進学する生徒が急激に増加してきたことなどもあり,町民の間に普通科高校として独立させたいという希望が起こってきました。そこで町では県関係と話し合いを続け,学校敷地や校舎の拡張に協力し,1962(昭和37)年に普通科高校として独立させ,県立壬生高等学校となりました。