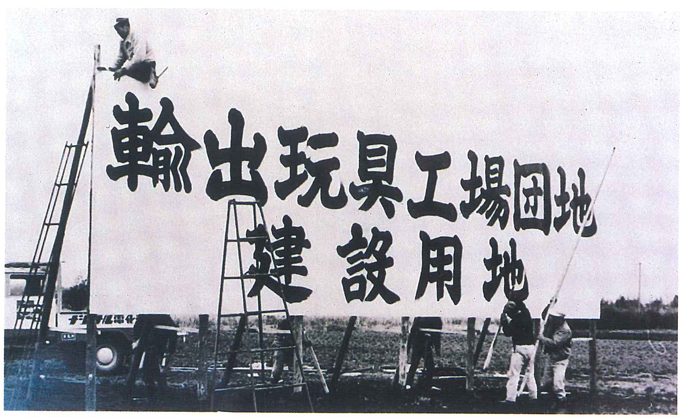

輸出玩具工場団地建設用地

おもちゃのまちはどのようにしてつくられたのでしょう。

(1)おもちゃ工場の移転

東京の下町といわれる墨田区には,たくさんのおもちゃ工場がありました。生産が盛んになってきたので,生産設備を大きくしようとしました。しかし,都内の土地の値段は高く,なかなか手にいれることはできませんでした。また,工場のあった所は海抜0メートル地帯といわれる所で,もし,大きな台風による高波がこの地を襲ったら,大きな被害が予想される地域でした。

これらの対策に悩んでいた玩具組合長の富山栄次郎さんは,設備をすべて他の地域に移転することを考え,組合の人々と相談しました。

初めは,千葉県の流山市に集団で工場を移転しようと考えていました。計画の途中で壬生町にという話も持ち上がったのですが,東京から離れ過ぎている,ということで立ち消えになっていました。

ところが,流山では地主の反対があったり,土地の値段が急に上がってしまったりしたことなどから,工場用地を手に入れることができなくなってしまいました。

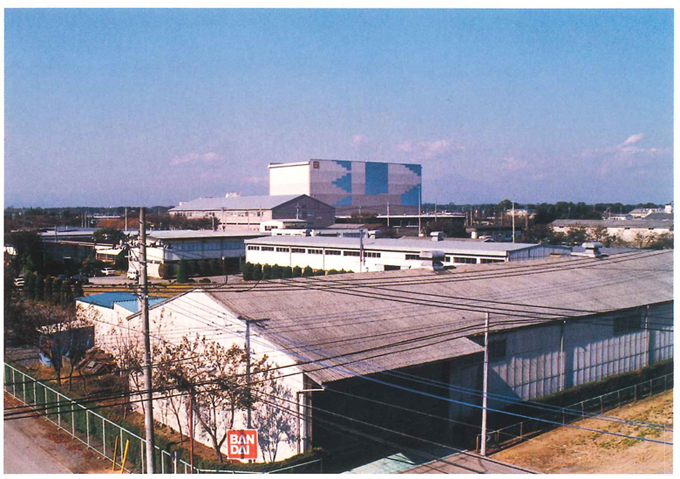

おもちゃの工業団地(平成7年)

そこで,富山氏らは流山に工場を進出することをあきらめ,壬生町に建設することを決めたのでした。

壬生町では,工場建設を積極的に応援し,1962(昭和37)年2月に輸出玩具工場団地誘致を決定しました。土地の買収や,宅地開発なども進んでいきました。

そして,1964(昭和39)年に工事に取りかかり,1965(昭和40)年には,第一期工事が完成しおもちゃの工場団地ができました。

荒れ地から宇都宮飛行学校・飛行場に,そして,戦後,拓生(たくにゅう)開拓地として変わっていった国谷(くにや)地区は,わが国の近代化,工業化にともない工業団地へと変化しました。その後,壬生町の新市街地開発計画の一端として住宅団地の建設・おもちゃ団地の建設,国谷・石橋(現下野市)間の道路の新設,東武線との立体交差,団地内の道路の整備などが行われました。また,東武鉄道株式会社も安塚・国谷間に「おもちゃのまち駅」を新設し,1966(昭和41)年には建売住宅が売り出され,宇都宮市のベッドタウン化していきました。このようにして,新しい町「おもちゃのまち」がつくられていったのです。

(2)独協医科大学の誕生

|  |

| 独協医科大学建設用地 | 独協医科大学 |

昭和40年代になると,国内で医師の不足が叫ばれだしました。そのため,日本の各地で医師になるための教育をする医科大学を設立しようとする計画が立てられました。

埼玉県にある独協学園でも,新たに独協医科大学を作ることを決めました。

候補地は,越谷市・春日部市・古河市・西方村(今の栃木市西方町)などが考えられました。西方村が最有力候補でしたが,地主との話し合いがうまくいかず,土地を手に入れることができませんでした。

そこで大学側が目を向けたのが,壬生町の現在の場所でした。

ここの土地は,

・当時ゴルフ練習場と周辺の山林の多くは東武鉄道の所有で土地が入手しやすかったこと。

・おもちゃ団地の誘致に関連して,すでに下水道が完備していたこと。

・町としても医科大学の建設に積極的に応援しようとしていること。

などの条件が医科大学を建設するのに適していると判断されました。そして1970(昭和45)年には,建設が決定され,翌年に起工式をむかえ,1973(昭和48)年には医科大学が開学しました。また,1974(昭和49)年には大学病院も開かれました。