|

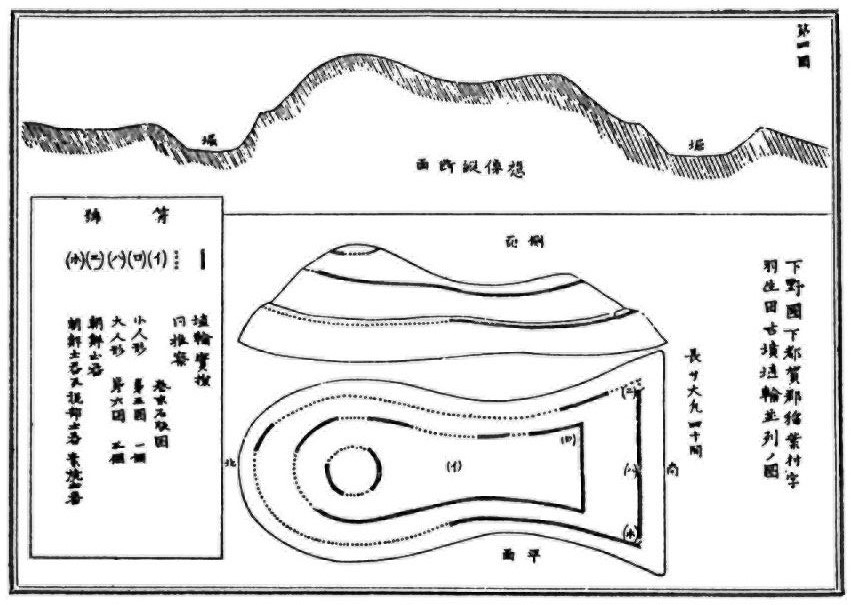

茶臼山古墳埴輪出土位置図

(『東京人類学会雑誌』第16号より転載) |

茶臼山古墳は丘陵の先端部につくられた南面する前方後円墳である。墳丘は全長が約65m、高さは前方部・後円部ともほぼ同じであり、約5mある。墳丘は「基壇」と称される広い平坦面の上にのっており、その周囲には周湟と周堤がめぐっている。周堤を含めた古墳総全長は約130mに達する。

本墳の埋葬施設や副葬された遺物はまったく不明であるが、明治28年に墳丘上で多くの遺物が採集されている(八木奘三郎「下野国下都賀郡羽生田の古墳」『東京人類学会雑誌』第116号・明治28年11月)。八木奘三郎によれば、円筒埴輪は、後円部および前方部の両丘を二重にまわり、更に後円部を一重している。形象埴輪としては、人物埴輪と家形埴輪が出土している。人物埴輪は前方部発見のものであって、男子像および女子像の頭部3個と小形の男子像が出土し、かつ須恵器が判出した。家形埴輪は1個であって、くびれ部付近から出土している。家形埴輪は、入母屋造家の屋根上半部のみの埴輪であり、下半部と別個につくってのちにはめ合わせる形式のものである。

茶臼山古墳は、埴輪の樹立位置に注意を払いそれを記録した最初の例である。

|

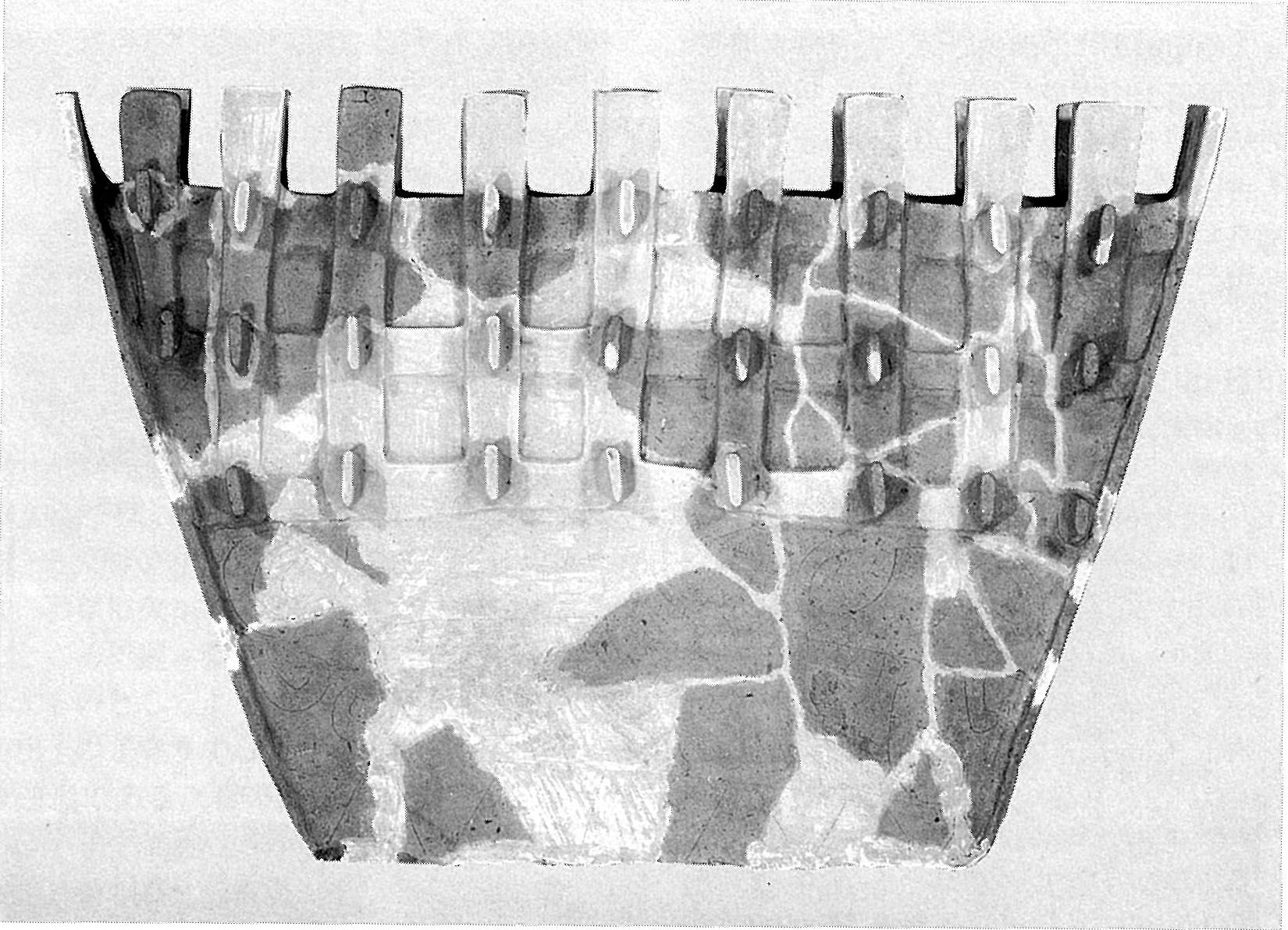

12.家形埴輪(複製)

復元高:58.0cm 復元長:102.4cm |

|

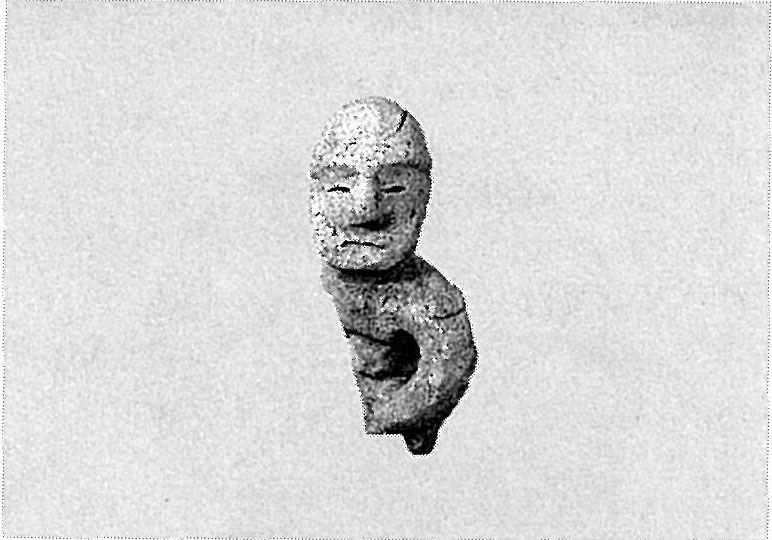

| 参考 人物埴輪 |

|

| 参考 鞆形埴輪 |

■天地根元造家形埴輪

従来、天地根元造家形埴輪は、①壁面をもたない竪穴住居を表現②切妻造家形埴輪の屋根の表現という考えが主流をしめているが、ここでは入母屋造家形埴輪の切離することのできる屋根上半部を表現したものと考えたい。これは、入母屋造家形埴輪の屋根上半部と下半部とを別作りにしてのちにはめ合せる型式の家形埴輪である(特別寄稿参照)。