|

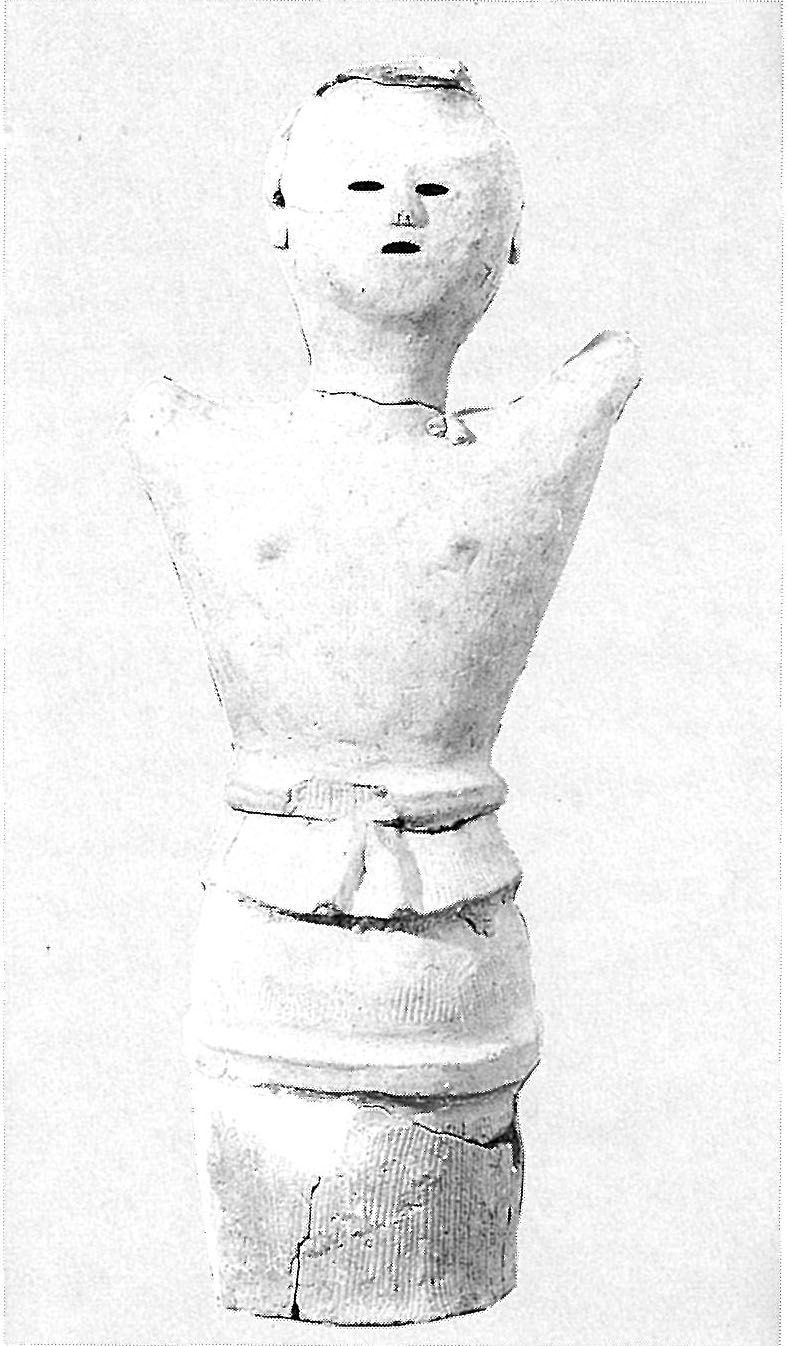

41.両手をあげる女

小山市北上野1号墳

高:51.0cm |

|

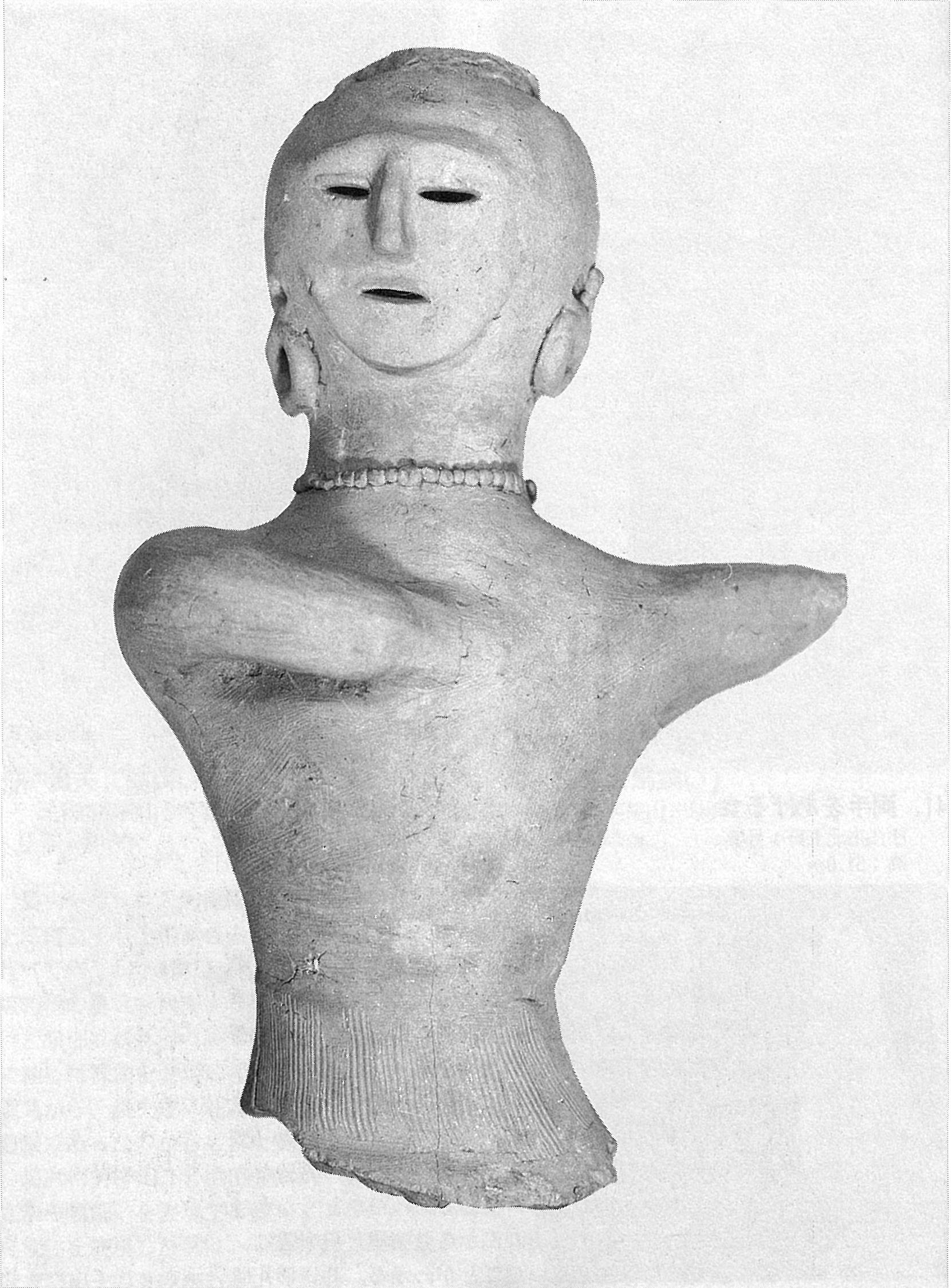

42.踊る女

小山市梁1号墳

高:76.0cm |

|

43.踊る女(市指定文化財)

栃木市狩岡古墳 現存高:33.0cm |

■楽人と踊る人

人物埴輪のなかには、楽器をあつかう人物、唄い舞う人物がある。古代人は人が亡くなってもすぐに葬らずに死者がよみがえることを祈ってにぎやかに唄い舞い、そして楽器を鳴らした。

真岡市鶏塚古墳からは琴を弾く男子像が発見され、また、真岡市亀山古墳からは右手に棒(割竹)をもつ女子像が出土している。この割竹がカスタネット形のリズム楽器であったかどうかが注目されている。以上の例から弦楽器と打楽器は、当時から存在していたことがわかる。葬送儀礼においては、打楽器のようなにぎやかなリズム楽器が主体を占め、死者の再生を願う必死の祈りを表現したものと推測される。