一方、昭和35年以降とくに人口減少の目立つ芝地域の小・中学校が統廃合を余儀無くされた。39年、南桜・西桜小学校が統合され桜小学校が、44年には愛宕・北芝中学校が統合され御成門中学校がそれぞれ誕生した。

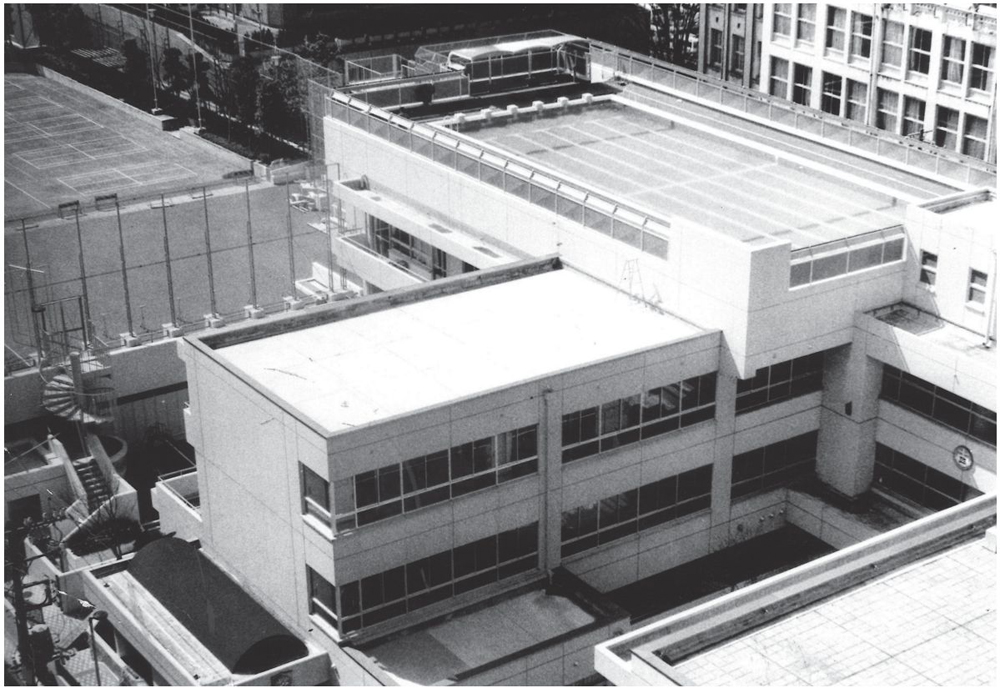

区内小・中学校の校舎建築の推進とともに、教育諸施設の整備充実もはかられた。『港区政ニュース』昭和36年1月号で、三河台中学校を最後に、区内38校すべてに体育館完成とあり、プール施設については立地条件から設置のむずかしい学校を除き、ほぼ建設が終わったと『区のお知らせ』昭和38年8月号では述べている[図4]。

[図4] 狭い敷地を活用した校舎・芝小学校

教育機器では、昭和30年代前半には校内放送の設備が完成し、16ミリ映写機とともに視聴覚教材として活用された。更に、昭和28年にはじまったテレビ放送を教育機器として活用すべき研究とその機械導入も同時期すすめられたほか、ティーチングマシンも進度別指導の教材として利用された。昭和38年、赤坂中学校にLL教室が、昭和47年、麻布小学校にアナライザー教室が設けられた後、区内各校に順次普及されていった。なお、教育センター内のフィルム・ライブラリーの充実も加えておきたい。

このほか、区の教育施設として、昭和41年、区立学校と園の教育の充実と振興を図ることを目的に西桜小学校跡地に開設された教育センターがある。昭和49年、現在地(港区三田)に施設を建て、教員の研修や教育情報資料の収集整備、教育相談など幅広い活動をおこなっている。

心身障害児施設としては、昭和41年に開設された通園施設としての「のぞみの家」のほか、区立7小学校と区立2中学校に言語・難聴・精神薄弱・情緒・肢体不自由の障害別の学級を計11学級併置している。また、沼津にあった養護学園の老朽化に伴い、静岡県伊豆高原に「伊豆健康学園」を設置したが、これは区内の病弱・虚弱児を対象としている。

校外施設では、神奈川県箱根仙石原に箱根ニコニコ高原学園、長野県小諸市に小諸高原学園が置かれ、区立小中学校児童・生徒の宿泊を伴う移動教室や夏季学園に利用されるほか、社会教育関係団体の教育活動の場ともなっている。

社会教育の施設としては、南青山に青山社会教育会館が設置されているほか、虎ノ門に青年館、芝5丁目の三田図書館内に港郷土資料館が設けられている。

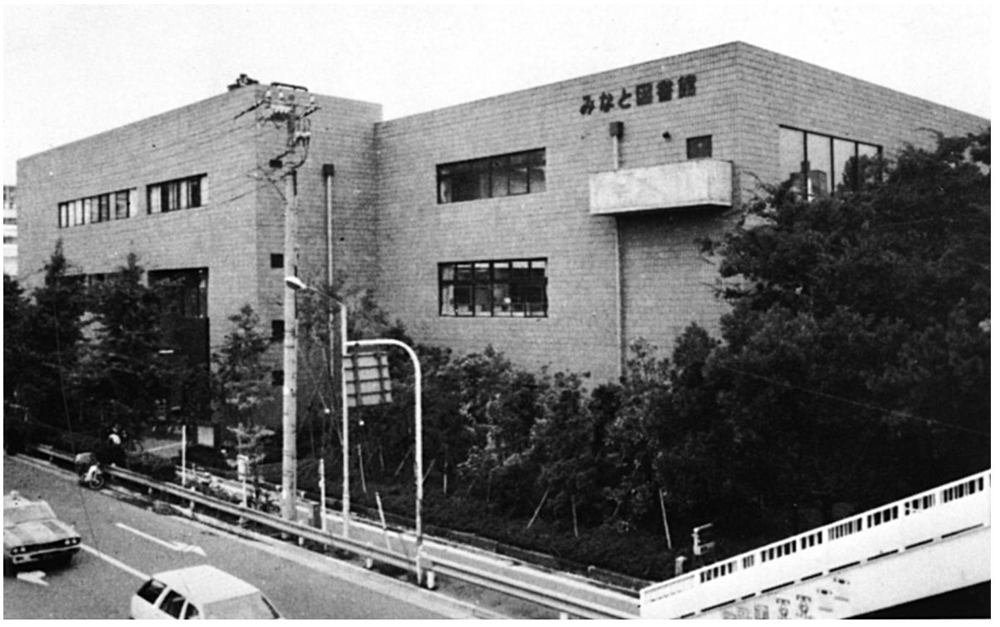

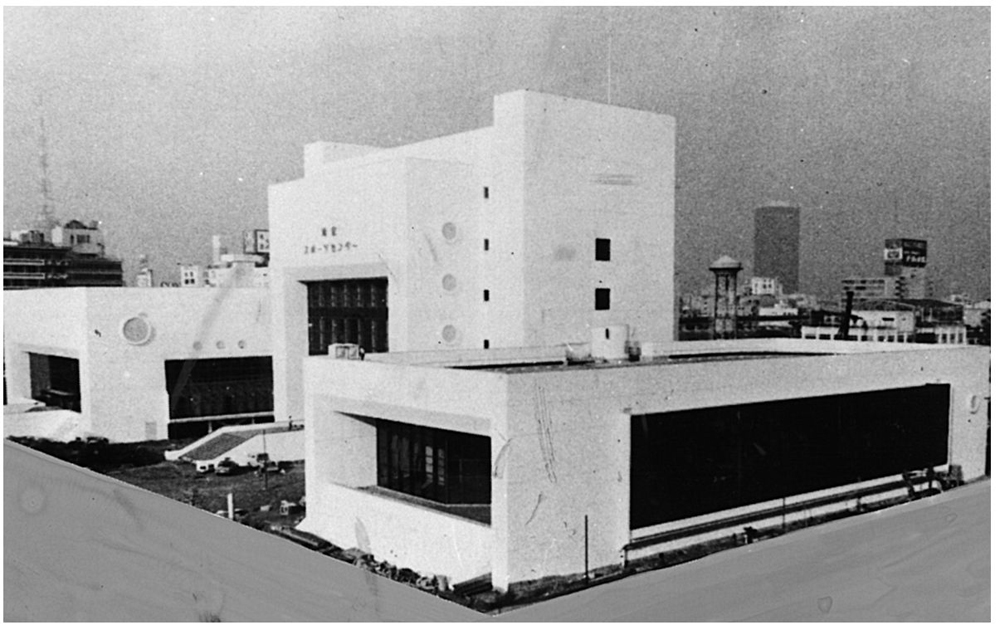

区立図書館は、芝公園の「みなと図書館」をはじめ5館を数え、各地の児童館・福祉会館・婦人会館とともに地域住民に利用されている。運動施設では「港区スポーツセンター」のほか、プール・野球場・庭球場・武道場・運動公園等11カ所が整備され、港区住民のほか港区内で働く人々のレクリエーションの場として広く活用されている[図5]。

[図5] みなと図書館(上)

[図5] スポーツセンター(下)

関連資料:【図表および統計資料】教育行政 港区地域の人口

関連資料:【図表および統計資料】教育行政 区内世帯数と一世帯当たり人員

関連資料:【学校教育関連施設】

関連資料:【学校教育関連施設】教育委員会関連施設概要一覧