それによると明治14年の状況は、「子弟漸ク十歳前後ニ達スルニ及ンテハ」学業がどうでもあれ、職業につかそうとして、「或ハ商売ノ丁稚(デッチ)トナシ或ハ工匠ノ徒弟(トテイ)」とする者が極めて多く、小学全科を卒業する者は稀であると報じている。まだまだ、小商人・諸職人がその技術や商売の方法を習得するために、親方・子方、主人・丁稚という関係においてみっちり仕込まれるという、江戸以来の風習からぬけきってはいなかった。そして生活困窮家庭の口べらしの意味も含まれていたのであろう、その対策も学区取締や学務委員の重要な役目となっていた。

「東京府年報」によれば、学齢人員に対する就学率は、明治10年56パーセント、明治13年44パーセント、明治17年42パーセントという数字になっている。また、ほとんど、下等小学か、簡易科だけの私立小学在学者は、明治10年から13年にかけては公立小学に対して1対2の割合が、明治17年には1対1の割合に減少してきている。「小学教則」実施への対応のむずかしさと、経営者の老齢化に伴う現象でもあろう。港区地域でも明治10年にあった103の私立小学は、明治17年には約半数の52に減少している。しかし、公立の小学校は、明治12年までの13校で止まり、赤坂小学校の分校として発足した後の中之町小学校(現檜町(ひのきちょう)小)以外、明治35年まで増設されていない。就学率は、関係者の努力にもかかわらず、「東京府年報」に示された数に近い状態であったろうと思われる。『新修港区史』によれば、[図21]のようになっており、女子の就学率が高まってきているが、まだ約半数の児童は就学していなかった。

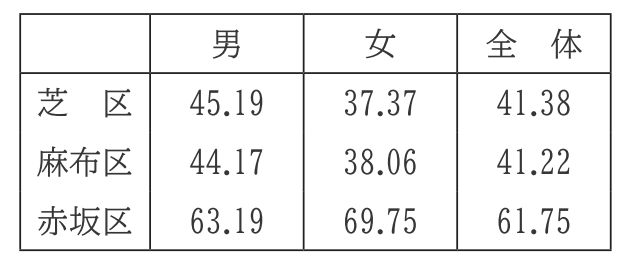

[図21] 明治20年の就学率(%)(『新修港区史』)

明治18年の「東京府年報」には、「今此生徒増減ノ数ニ依テ考察スルモ私立学校ノ公立学校ニ劣ル所アルヲ知ルニ足ルヘシ」と、公立小学校の在学数「三万四千九百六十一人」に対し、私立小学校は「三万三千六百六十二人」「公学二千八百十七人ヲ増シ私学ニ六百七十三人ヲ減セリ」と前年度よりの比較した数を示している。また「在学ノ長短ニ至リテハ父兄ノ家産職業等ニヨリ大ニ其趣ヲ異ニス」として、家産が中等以上の家庭では、6年から8年間の在学であるのに対して、中等以下の家庭は僅かに3、4年の就学で退学する者が10人のうち8、9人もあると言っている。そして、「学業ノ進否ハ家産ノ貧富ヨリモ寧(ムシ)ロ父兄ノ家訓如何(イカン)ニヨル」としてある。近代的な学校制度が発足してから13年を経ても、経済事情もあってまだまだ江戸時代以来の教育観が、庶民の中からぬぐわれていなかったことを、この就学の実態が示しているといえよう。