明治5年(1872)の「学制」公布から明治10年までの5年間に2万5000校を数える小学校が誕生した[図1]。だが、わずか5年間でそれだけの小学校をまかなえる十分な資質を持った教師が育てられるわけはなかった。多くの小学校では、近代的な学校教育を受けたことがない教師たちが子どもたちに西洋型の一斉教授による授業を試みる光景が、多々見受けられたに違いなかった。「学制」期の初等教育では、新たに教職に参入してくる人々を養成すると同時に、すでに学校で授業を行っている教師に対して必要な知識を伝える――これら二つの方法で教師の絶対数と一定の資質とを確保しなければならなかった。

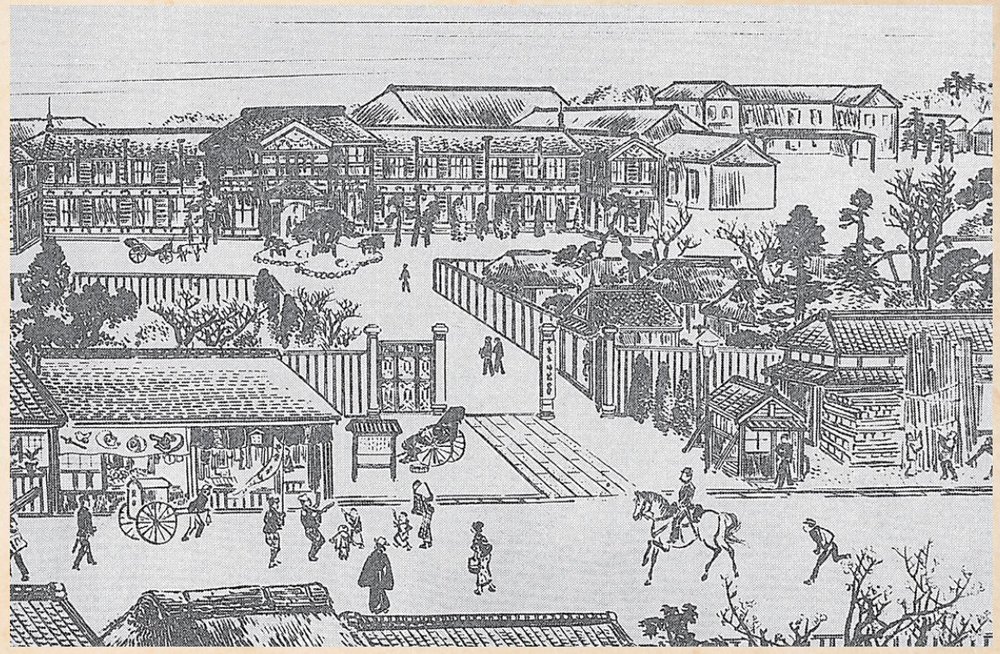

しかしながら、明治20年代に入っても教師は不足していた(第2章第3節)。教師を養成するための「師範(しはん)学校」[図2]はあったものの募集人員が少なく、教師の必要数を充足するまでには到底至らなかった。また、そのころの教師は職に就いても辞めていくケースが極めて多く、当時の小学校の多くは30~40歳代の校長と20~30歳代の若い教師で構成されていた。そのため、東京府や区の教育会による「教員速成伝習所」が設置されることとなる。

このような教師不足の状況は明治後期になると東京市部では解消に向かい、大正初期には正規の資格を持った教師が8割を超えるまでになる。これは、地方の状況とは対照的だった。なぜなら、これら教師の多くは東京市以外の他府県の師範学校などを卒業しながら、東京市の小学校に就職していたからである。

なお、地方からの流入は教師に限らず、東京市の急激な人口増を後押ししていた。明治22年、約130万人の東京市の人口のうち流入人口は約56万人、東京市民5人のうち2人が流入人口であった計算になる(石塚裕道『東京の社会経済史』)。その傾向はさらに拍車がかかり、明治30年には流入人口は計200万人に達して東京市民の「2人に1人が流入者」となっていた。

[図1] 小学校の学校数・教員数・児童数/明治6年~12年(文部科学省『学制百年史』)

[図2] 東京府師範学校 明治35年ごろの光景。手前は青山北町通り。