第3期国定教科書の特色の一つは、第1次世界大戦後の国民生活や国民思想の変化に対応し、生活に近づけた教科書であったことである。もう一つの特色は、例えば国語の読本は、これまでの「尋常(じんじょう)小学読本」の修正に加えて、新しい「尋常小学国語読本」が編集され、どちらの教科書を用いてもよいとしたことである。これは、当時の児童の生活と心理を尊重し、自発活動や自由学習を重んずる教育思潮が当時の画一性打破の思想と相まったものであり、2種類の教科書を生む背景ともなったものである。

また、修身では臨時教育会議の答申で国民道徳の高揚が強調されたのを受け、封建思想より国際協調の性格が強められた。その一方、国家主義的、家族主義的な内容は第2期修身書のまま引きつがれた。

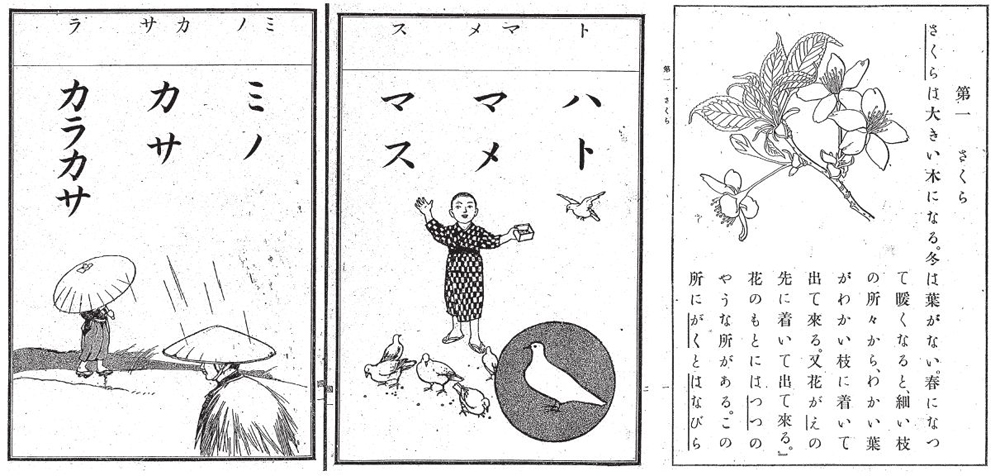

[図8]『尋常小学国語読本 巻一』(左)と『尋常小学理科書 第四学年児童用』

(国立教育政策研究所教育図書館近代教科書デジタルアーカイブ)