例えば、我が国の新教育運動の中心的存在となった澤柳政太郎の成城小学校創立趣意書には次のように述べられている。

我が国の小学校が明治維新後、半世紀になした進歩はじつに嘆賞にあたいしますが、同時にまた、この五〇年の歳月によっていまや因襲固定の殼ができ、教育者は煩瑣(はんさ)な形式にとらわれかけました。外観の完備に近いほどの進歩のうちには、ややもすれば教育の根本精神をわすれて形式化せんとする弊害をかもしつつあるように思われます。我が国の教育には、いまやいわゆる物極まって変じ、変じて通ずべき時節が到来したのではありますまいか。

されば今こそ此の固まりかけた形式の殼を打砕いて教育の生き〳〵した精神から児童を教育すべき時であろうと思ひます。実に我国現今の教育は単に小学校教育のみならず、あらゆる方面に亘って種々の意味に於て革新を要望されてゐます。殊に現に行はれつゝある欧州大戦乱は我国の教育界に向ってもひしひしと一覚醒を促してゐます。我が成城校は此の機運に乗じ、此の要望に応じ、微力をも顧みず茲に教育上の新しき試みんがため生れんとするのであります。(『成城学園五十年』)

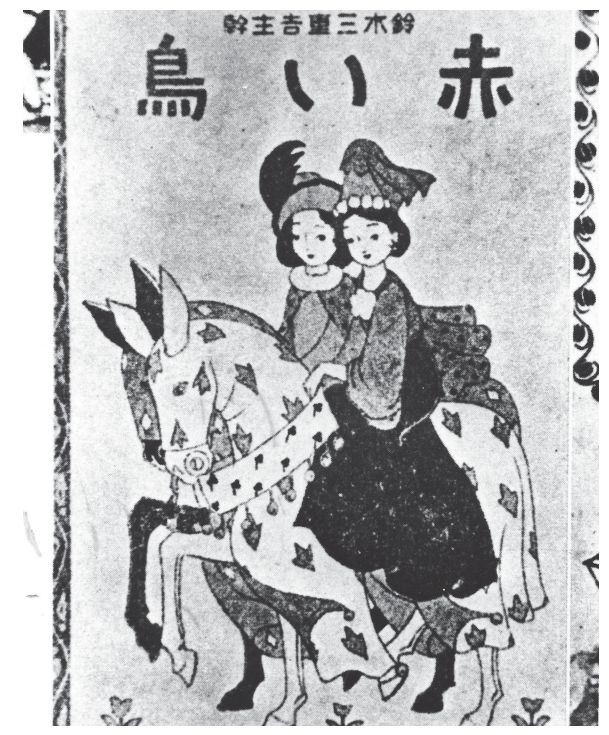

また、学校教育改造運動とならんで、すぐれた芸術家たちが児童文化の創造活動に力を注ぎはじめたことも第1次世界大戦後の特徴である。その契機は、大正7年(1918)に鈴木三重吉が創刊した雑誌『赤い鳥』である[図1]。

児童たちにすぐれた芸術を与え、それによって児童の人間変革を目ざした。また必然的に学校教育の内容にも批判が加えられた。

しかし、新教育運動は、大正末期から停滞現象を示しはじめた。その理由は、国家権力や保守勢力が新教育運動に対する抑圧や弾圧を加えたことにもよるが、新教育運動そのものにも発展していく力に乏しかった。すなわち民衆の生活要求に基づくよりも、むしろ一部のブルジョアジーの新学校に対する財政的援助などに頼ってきた一面があったからである。

港区地域の公立小学校では、新教育運動を直接学校経営に採り入れた学校はなかった[注釈1]。しかし、概説で述べたように、児童中心の考えを生かした教育活動を一部とり入れた学校もある。その活動内容などは後の項で詳述する。

[図1]赤い鳥

関連資料:【くらしと教育編】第7章第2節 (2)「新教育」が目指したもの