公立小学校で、このような実験的な指導を実施しているところに、新教育に対する校長以下職員の熱意が感じられる。この試みもこの時代のリベラルな風潮の中でこそ行われた実践であった。季別教育法の実施は大正10年9月より第1学年を実験学級として行われた。

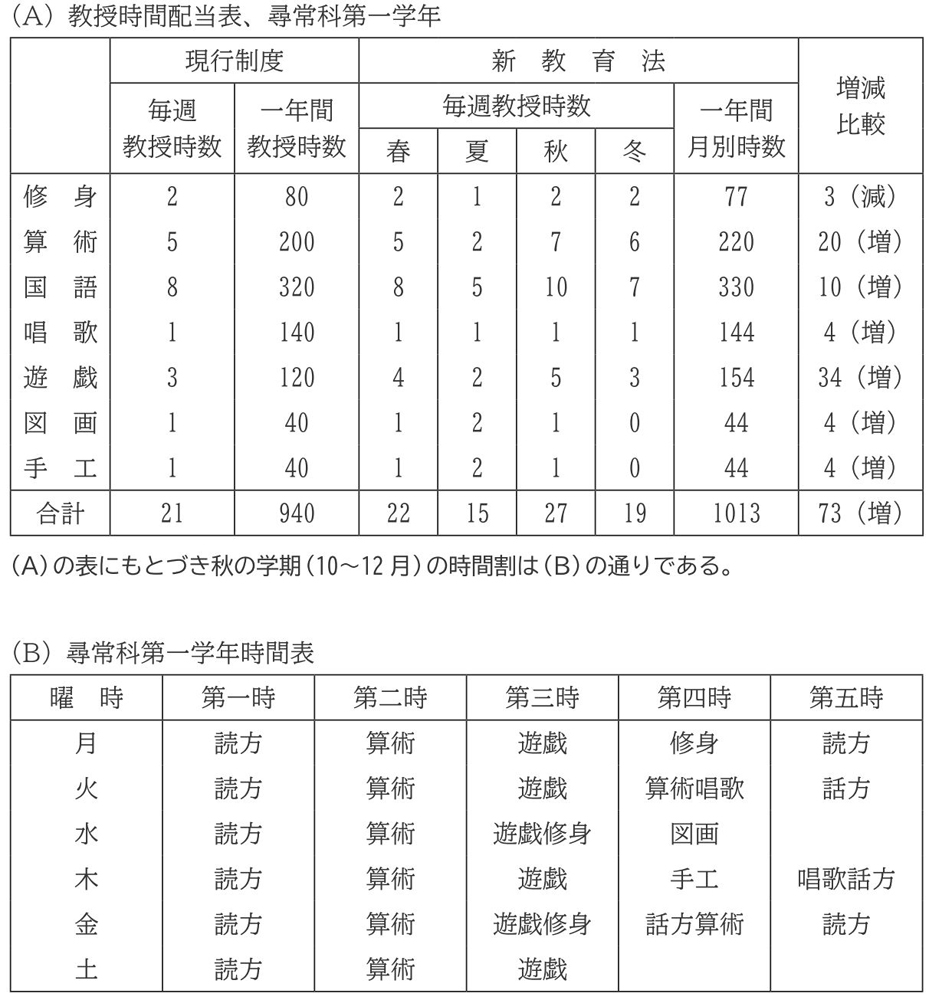

この指導の柱は、夏季は休憩時間を延長して教授時間を少なくし、気候温和な春、心気清澄なる秋には教授時数を6時間から7時間に延長するという時間配当上の工夫と、季節と児童の心身の状態に適応する学科を配置するという質的な工夫の二つであった。

この季別教育法は良好であったことが大正11年発行の『青南学報』第2号に記されている。

春秋の好季節に国語、算術及び体育(遊戯)の授業実数が表にある現行制度より10時間、20時間、34時間と大幅に増加した。反面、年間授業時数が73時間も増加し、児童の負担を増加させている問題点もあった。

また修身科のみが年間3時間の減となっている。当時の訓話的な徳目羅列の修身教育に批判が生まれた時代であり、新教育運動の先端に立った私立学校では、低学年の修身科を特設しない学校さえあったことを考えるとき、この青南小学校の修身の取扱いにも、時代の教育思潮の影響があったともいえよう。

地域内の各小学校は、先の国の基準に沿った教授時数であったと思われるが、青南小学校の季別教育法は、公立小学校に於ては漸新な試みであった[図9]。

[図9]青南小学校尋常科第一学年教授時間配当表、時間表(青南小学校『創立70周年記念誌』)

関連資料:【くらしと教育編】第7章第3節(2) 新教育に積極的な小学校