教員の待遇改善については臨時教育会議でも論議された。

以上の経過を経て大正7年(1918)、小学校教員の待遇改善が行われた[注釈1]。しかし物価暴騰は依然として続いたので各府県で応急策として臨時手当を支給し対処したが十分に成果は見られず、大正9年8月に文部省は省令を以って教員の俸給を改めた[注釈2]が、教員の生活難は慢性化し、社会的地位の低下、物質中心主義の風潮が教員社会にも浸透した。

東京の教員俸給は全国で最も恵まれたとは言え、大都会生活は消費生活であり苦しいものであった。

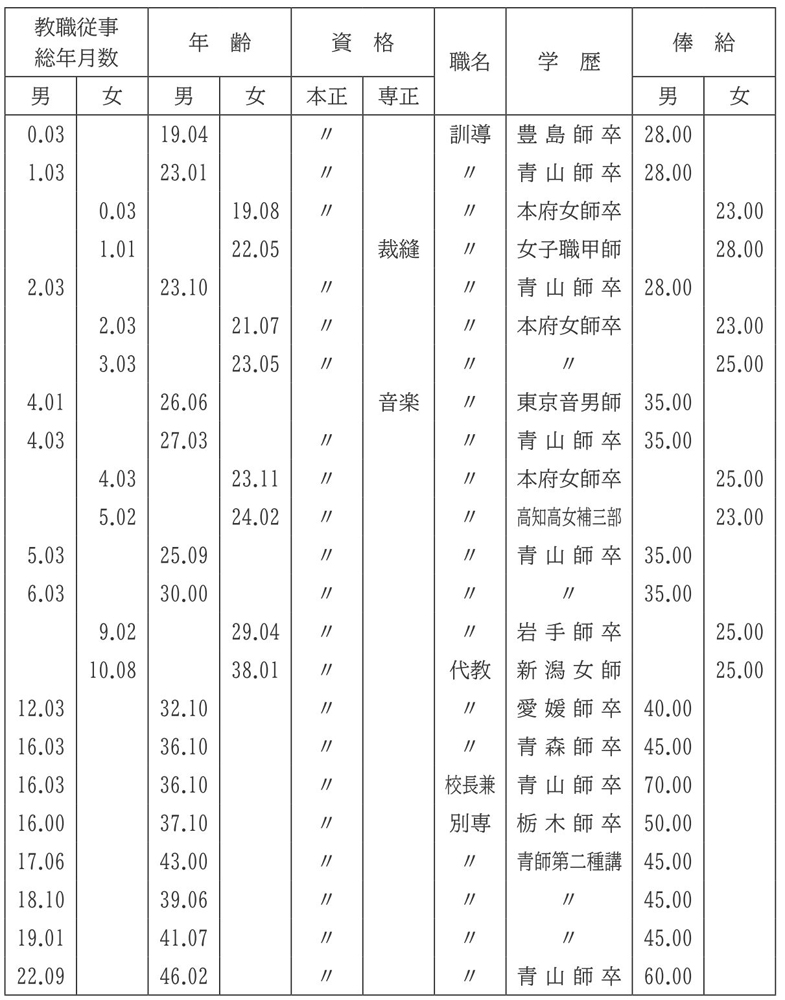

具体的に教員は、どのような待遇(俸給)を受けていたのか、赤坂尋常(じんじょう)小学校の教員を例にみると次のとおりである[注釈3]。

[図1]は大正9年5月の赤坂尋常小学校の全教員(23名)の俸給一覧表である。

[図1]大正期の小学校教員の俸給・大正9年5月(『赤坂尋常小学校学校要覧』)

資格・学歴をみると、全教員が正教員であり、小学校教員に適した学歴の教員をそろえている。当時の全国的な傾向に比べ、区内の教職員の質の高さが示されている。男子教員は女子教員の約2倍で15対8である。

年齢は男子教員平均は32・6歳、女子教員平均は25歳である。30歳以下が13人と半分を占め、若い教員が多い。

俸給は、校長を除く男子平均は約40円、女子約25円である。

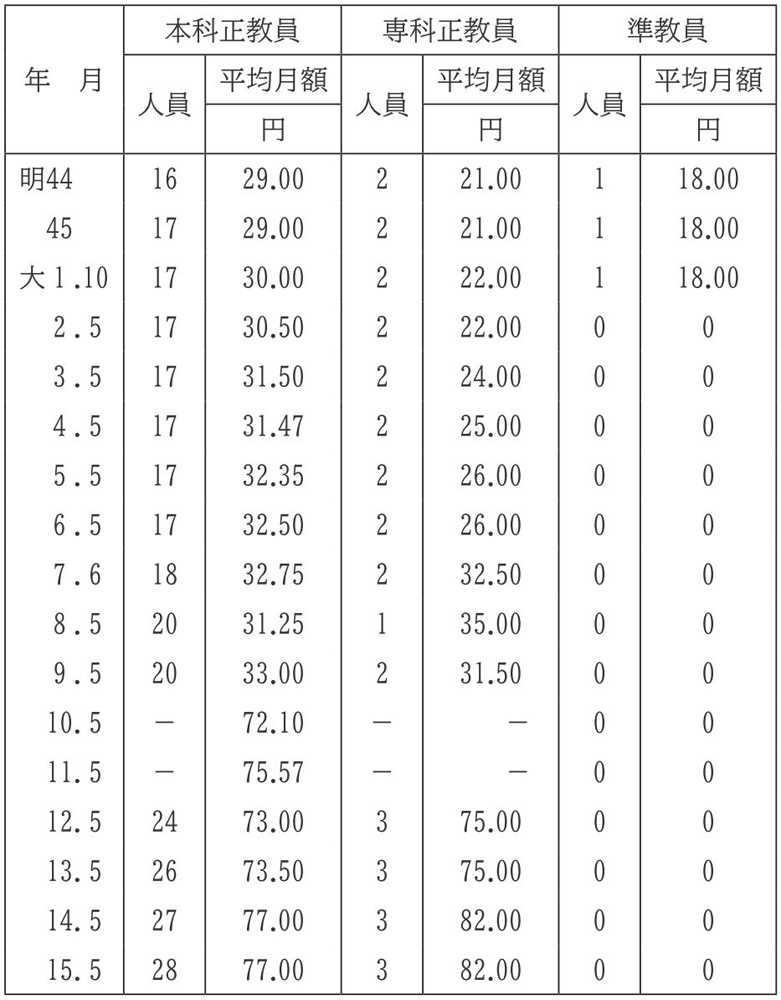

更に赤坂小学校教員の俸給の変遷を資料から考察してみると、本科正教員の明治43年(1910)の平均月額は26円50銭、大正元年(1912)に30円、大正6年には32円50銭と徐々に上昇はしているが、第1次世界大戦の影響による急激な物価上昇を考えると、実質給与額は、かなりの減額になっている[図2]。「市町村義務教育費国庫負担法」の制定や、それに基づく俸給改定が数度にわたって行なわれ、その成果が見えはじめるのは、大正末期に近づいてからである。

[図2]教員の俸給(平均月額)(『赤坂尋常小学校学校要覧』)

更に表をみると、大正9年の男子本科正教員の平均月額が42円、1年後の大正10年になって、91円7銭と前年の倍以上になっている。これは、女子本科正教員についても言える。すなわち、大正9年には平均月額24円が、1年後には53円14銭となっている。

専科正教員、代用教員についても同様であり、俸給月額の改定がかなりの成果をあげたことを示している。

関連資料:【文書】教職員 <参考>赤坂小学校教職員給料一覧