「これまでの教師用書のように、一つの動かすことのできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられたものではない。新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教科課程をどんなふうにして生かして行くかを教師自身が自分で研究して行く手びきとして書かれたものである」(「学習指導要領一般編(試案)」)。

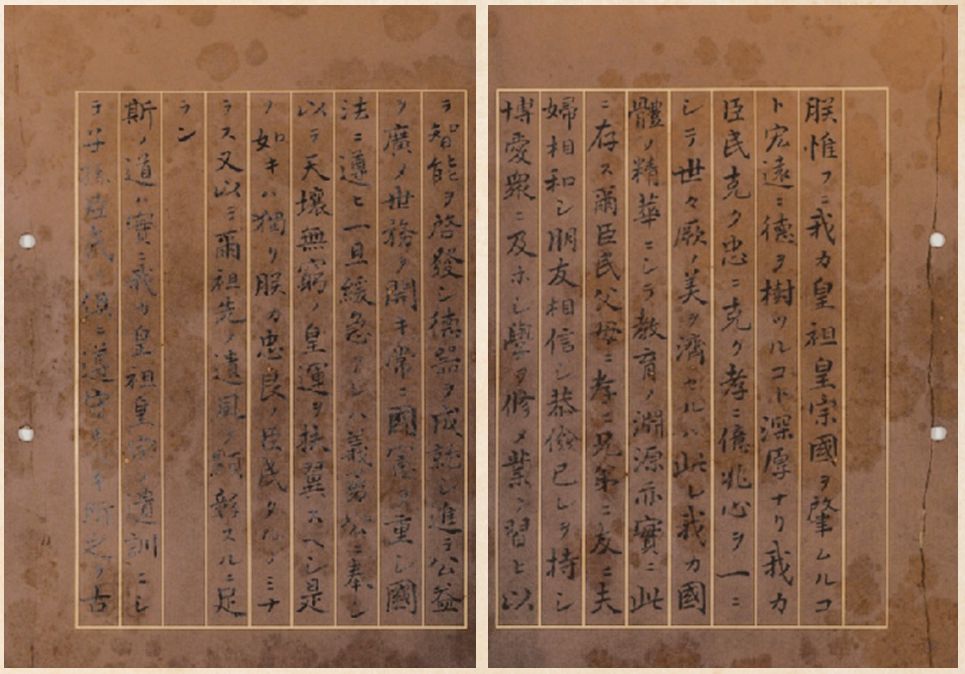

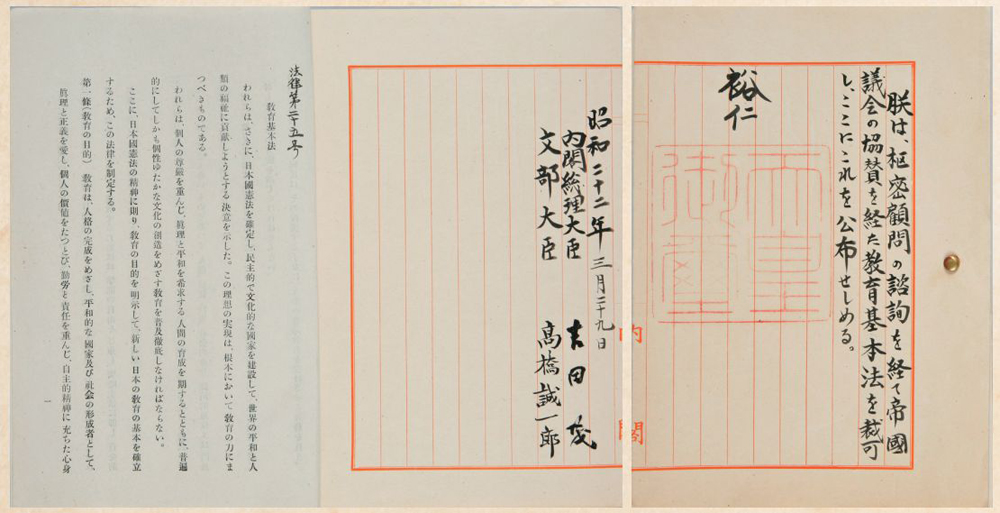

つまり、戦後においては、教育内容自体に学校や教師の自主的な創意工夫が生かされる余地が生まれたということである。教育内容に自主的に関われるということは、その教育で育った子どもたちが担う社会自体を創造することを意味する。しかも、ここでいう「社会の要求」自体が、戦前の「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼(ふよく)」(「教育勅語」[図3]、原文はカタカナ)するための教育から、「平和的な国家及び社会の形成者」(旧教育基本法第1条)[図4]としての国民を教育するものへと変わっていた。

[図3] 「教育勅語」原本(国立公文書館所蔵)

[図4] 「教育基本法」原本(国立公文書館所蔵)

本章の桜田小学校の事例は、こうした社会自体の変化と、現在また将来の社会を創造する教育内容の担い手の変化という、二重の意味の新しさを含み込んだ実践だったといえる。さらに、生活経験を取り入れた学習方法は、社会科を中心にその経験を社会的課題につなげて学習させる、いわゆるコア・カリキュラムへと発展していく。つまり、子どもたち自身が「平和的な国家及び社会の形成者」として社会に対する認識を深めていくことへとつながっていく。

戦前と同じように「新教育」という名称を持ちながら、戦後の新教育は桜田小学校におけるような実践を始まりとして、その内実においては日本の教育史上の大きな転換点となっていくのである。

(加島大輔・愛知大学准教授)