授業は再開されたが、戦災を免れた学校は、かろうじて閉校を免かれた状態で破損がひどく、雑然とした学校生活の開始となった。

特に、近隣の学校に教室を借りている被災校は2部授業を余儀なくされ、児童は遠くの学校まで通学しなければならなかった。また1学級の人数も多く、60人~70人の学級もあり寿司詰め学級などと称されていた。

この混乱は、昭和22年8月芝浦小学校の校舎復興を皮切りに、次第に被災校の校舎が復興していくなかで解消されていく。昭和22年には新学制により新制中学校が誕生したが、その多くは近隣の小学校内に設置された。したがって落ち着いた学校生活が展開されるのは戦後もしばらく後になる。

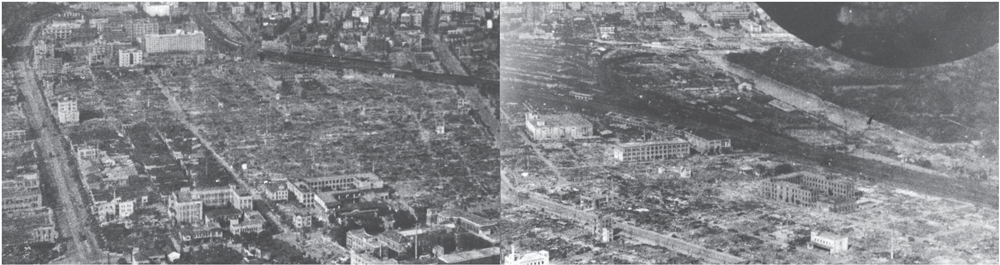

[図1] 焼失を免れた学校〔神明・桜川・桜田国民学校〕

関連資料:【学校教育関連施設】