このような状態のとき、社会科のコース・オブ・スタデイがアメリカから文部省に入り、それを翻訳(ほんやく)することができるというニュースが伝わった。文部省でも社会科の授業とはどんなものか、全くわからなかったのである。

「子どもと真剣にとり組んでいる桜田でひとつやってみてくれないか」というので、一週間というよていで貴重なその本を借用し、学校に泊りこみ、徹夜でこれをガリ版に切ったのが昭和二一年の冬休みに入ってからであった。それが「桜田教育」として日本が社会科に踏み出した第一歩であった。

徹夜で写し終えたコース・オブ・スタデイは、全職員の手に渡った。それから約一ヶ月コース・オブ・スタデイの精神に添って、これをどのように子どもの学習にうつしていったらよいかという、指導方法の研究が進められた。

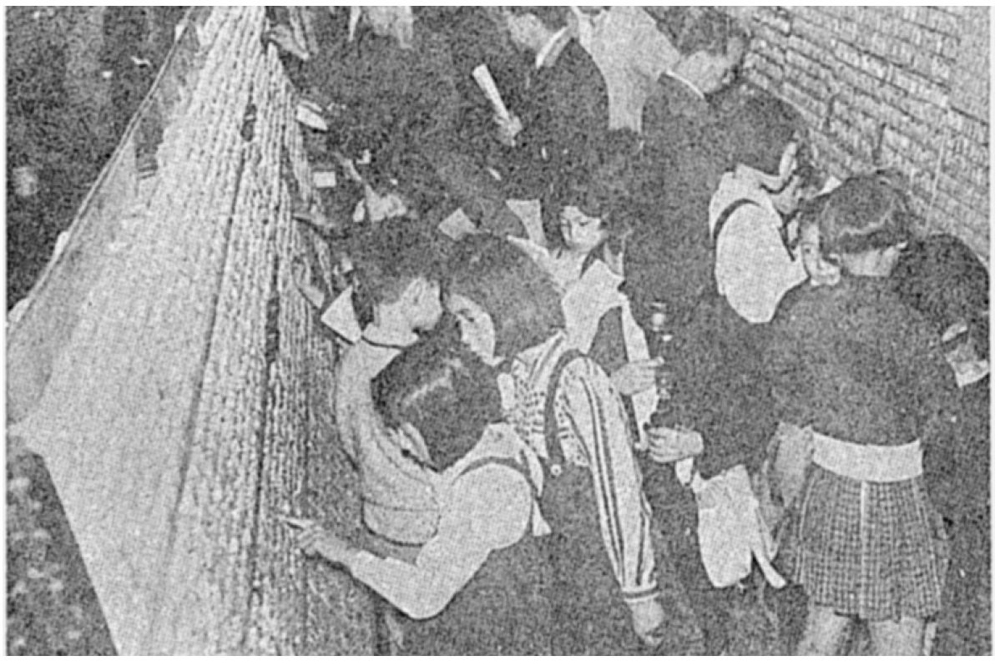

低学年は、主としてドラマチックプレイ(ごっこあそび)的な手法を多く用い中学年は、これに加えて構成活動を多くし、高学年は構成活動の中に問題解決学習的な要素を取り入れていたように思われる。しかしこれも暗中模索的なものだった。(「桜田の戦前から戦後」『桜田小学校創立九五周年記念誌』)

右の記録によって同校が独自に新しい教科、社会科の研究に取り組んでいたことがわかる。また、文部省も同校の研究に大きな期待を寄せて協力していたようである。その様子を『桜田小学校創立九五周年記念誌』所収「九十五年を訪ねて」の同校の記録からうかがってみる。

昭和二一年四月一日、民主的な新しい教育に着手し、特にその中心的な教科としての社会科の研究を始めた。文部省の重松、塩田、尾崎各社会科担当事務官の指導を受けて、第一次桜田カリキュラム(社会科)の作成と実際指導に努力し、その成果を認められるようになった。同年九月、東京都の実験学校設置により、最初の実験学校に指定された。

右の記録は、右の項を第1次試案時代(作業単元仮説時代)として桜田カリキュラムに提示されている[注釈9]。主として新教科の学習形態の習得に終始した時代としている。社会科の作業単元については年間単元のまとまりを置いている。

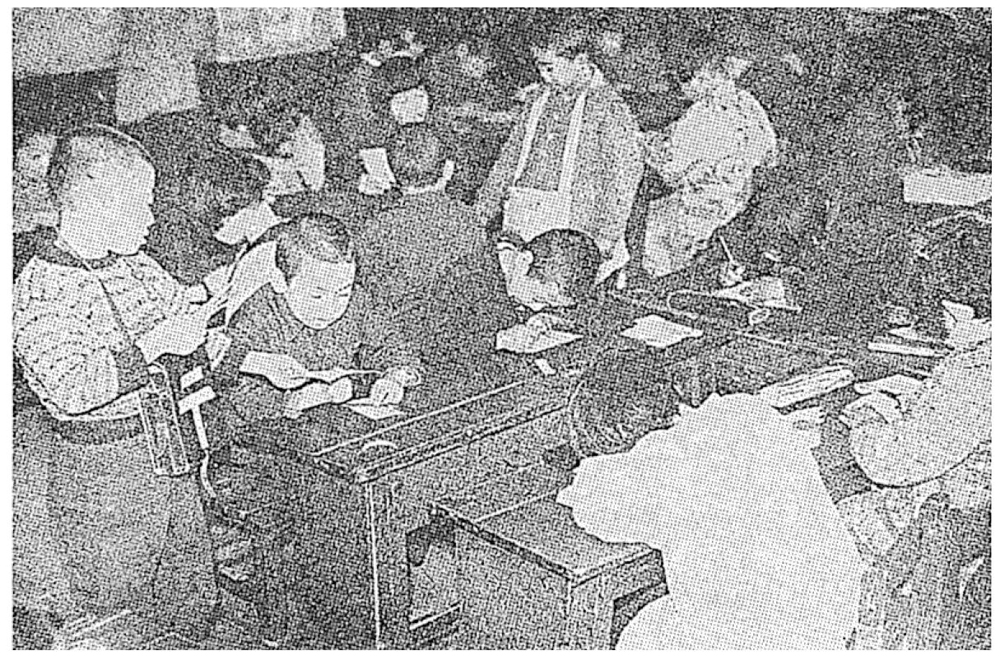

昭和22年1月16日には、我が国で最初の社会科研究授業が行われた。授業学年2年、指導者、日下部志げ、単元名「ゆうびん」が4時間にわたり行われ、参会者に大きな感銘を与えた。

昭和22年6月 第1回社会科研究発表会―先年度より発足した新教育の研究は着々その効果をあげ、引き続き東京都の実験学校となる。更に6月には社会科を中心とした本校の第1回研究発表会を開き、全国の参会者を集めて、大きな反響を与えた。以後、参観人は日毎に増加して、参観人のない日はないようになってきた。

発表会以後、更にカリキュラムに検討を加え、各地研究会等にも、多数の先生を参加させて、第2プランの研究を続行した。

第2次試案の時代である。社会科の指導計画が十分に立てられ、活動が円滑に発展すれば各教科の学習内容にも転移することができ、その目標達成にも協力できるとの結論をえている。

第3次試案時代(社会科中心時代昭和23年1月~23年12月)は、社会科を中心として、他の教科は社会科の学習では習得できない教材を指導するカリキュラム、いわゆるコア・カリキュラムが構成された時代である。この社会科を中心としたコア・カリキュラムが桜田プランとして、日本各地の学校に多大の影響をあたえたことは周知の通りである。

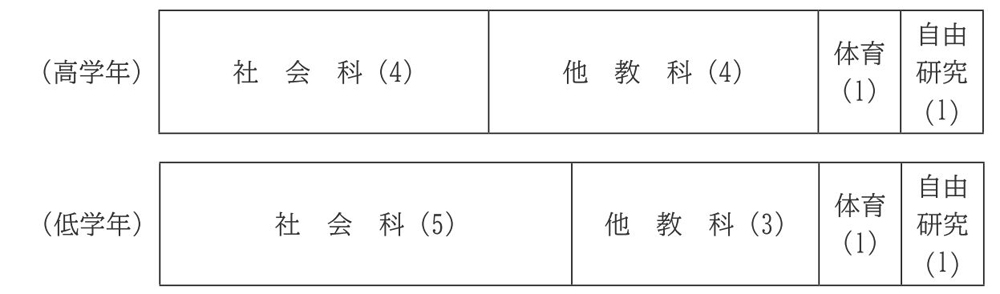

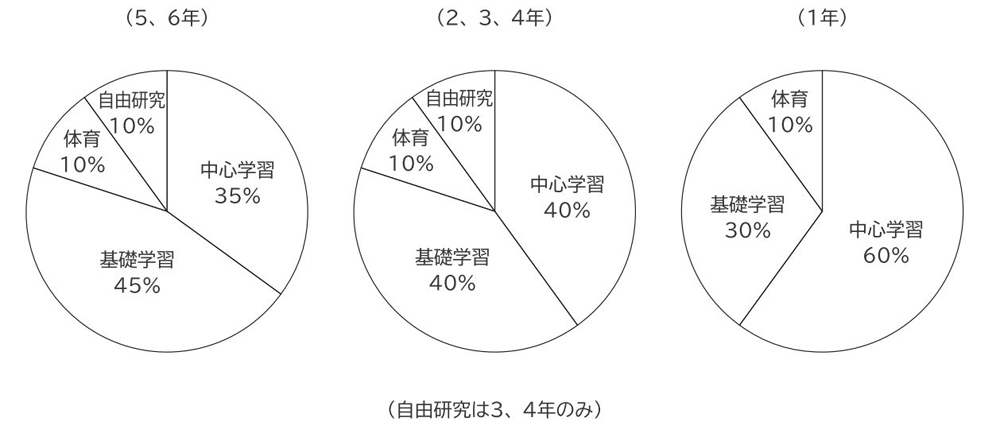

時間配当の基準は、[図18]のように社会科の比重が大であることがわかる。また、社会科の学習形態は、1・2年が主として「ごっこ」による活動、3・4年は主として「劇化」による表現活動、5・6年は主として「発表会」活動がとられた。

この年はCIE(民間情報教育局)の研究指定校にも指定され、関係者の来訪も再度にわたっている。また第2回の研究発表会を12月に開いている。

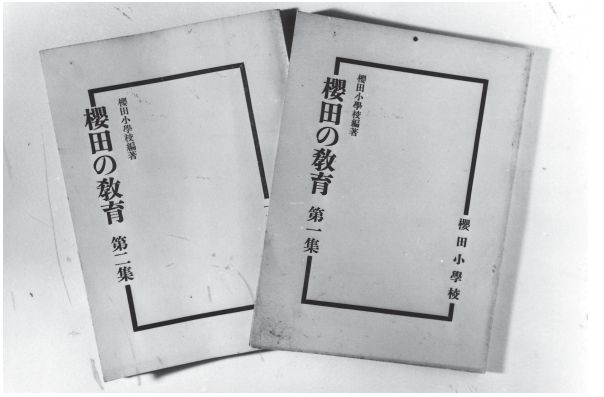

一方、中心教科である社会科に主力が注がれ、他の教科が軽視されがちになった。他の教科はその本質からそれない限り、中心学習の用具となるような教材を扱うようにしたが、必ずしも妥当なものではなかった。社会科の学習活動では相当の資材が必要とされたが、必要以上の大規模なものが作られ、経済的負担が重く、目的達成の手段であるこの製作が目的であるような傾向になったなどの反省も出てきている(『桜田の教育』第1集)。

[図18] 第3次試案による時間配当基準 ( )内は比率

第4次試案時代(昭和24年1月~25年7月)。

社会科中心の学習によって得られた理解、態度、技能が、子供たちの日常生活を必ずしも向上進歩させていないという反省にたち、子供たちが、学習で諸種の能力を実際に活用でき、しかもそれが地域社会の生活の在り方に結びつく経営活動のカリキュラムを設定している。

また、新教育の欠陥として指摘されだした基礎的な知識の欠如を補うために用具学習と系統学習をつつんで基礎学習というものを作り、体育を一つの領域とした。

桜田プランの特徴は社会科を中心としたコア・カリキュラムでこれは2次試案から以後継続されていく。

桜田プランでは、社会科を中心としたカリキュラムについての、研究・実践を続けていったのであるが、コア・カリキュラムの中で特に新教育の弱点とされた基礎学力の充実にも研究のまとを当てていた[図19][図20][図21]。

[図19] 桜田プラン〔桜田小学校〕

[図20] 桜田プラン(『桜田小学校95周年記念誌』)

[図21] 桜田プラン(『桜田小学校95周年記念誌』)

教育課程の作成は第5次案(昭和26年)、第6次案(昭和28年)と続けて発表され、その発表会には文部省をはじめ、全国各地より、参会者を集め、コア・カリキュラムの実践校として各地の学校に影響をあたえ続けてきた。しかし、教育課程の作成は第6次案の発表をもって中断され、それ以後は大きな研究発表会も持たれていない。同校の学校沿革誌によると昭和29年(『桜田の教育』第2集を発表した翌年)は実践と研究授業を行い、学習指導案を提出、生活実践案の検討社会科改善案(文部省第5次中間発表)の検討となっている。このことから終戦直後から始まった研究は30年代前半で一応完了したと思われる[図22][図23]。

昭和25、26年以降次第に新教育の反省、特に、国語・算数等の基礎学力の低下が批判され、自主自発活動中心の社会科偏重が見なおされはじめるにつれて、コア・カリキュラムは下火に向かって行き、次第に教科並列課程が強調されてくるようになっていた。

[図22] 年間の時間配当(『桜田小学校95周年記念誌』)

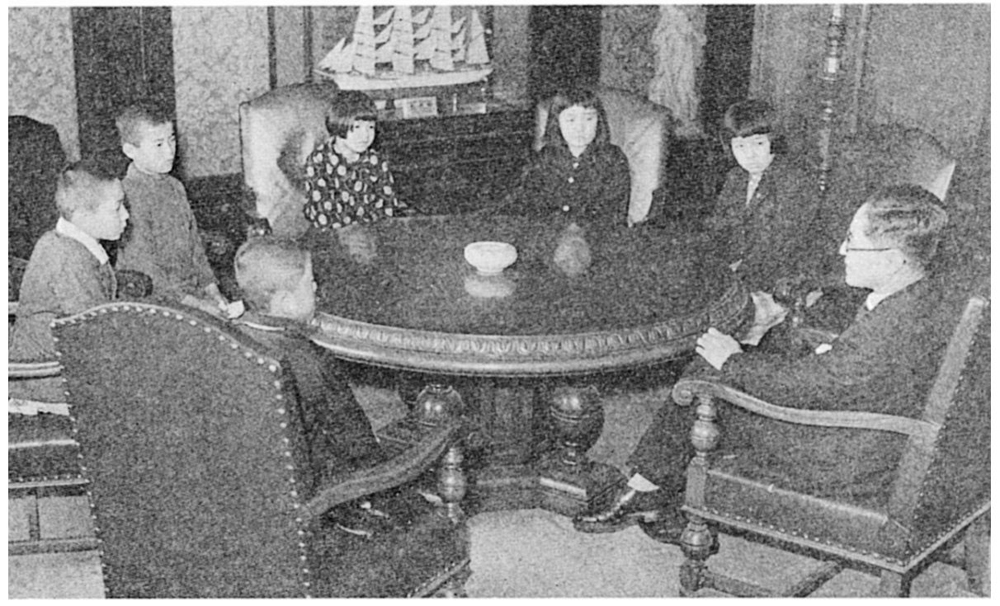

[図23] 田中文部大臣を訪ねて(『さくらだ』創立百周年記念誌)

関連資料:【文書】小学校教育 桜田カリキュラムの構造

関連資料:【学校教育関連施設】

関連資料:【くらしと教育編】第11章第2節(1) 「ゆうびんごっこ」から始まった社会科

関連資料:【くらしと教育編】第11章第2節(1) 桜田小学校の実践の意味