昭和26年7月に文部省は『学習指導要領一般編(試案)』の改訂版を刊行、指導要領の改訂を行った。

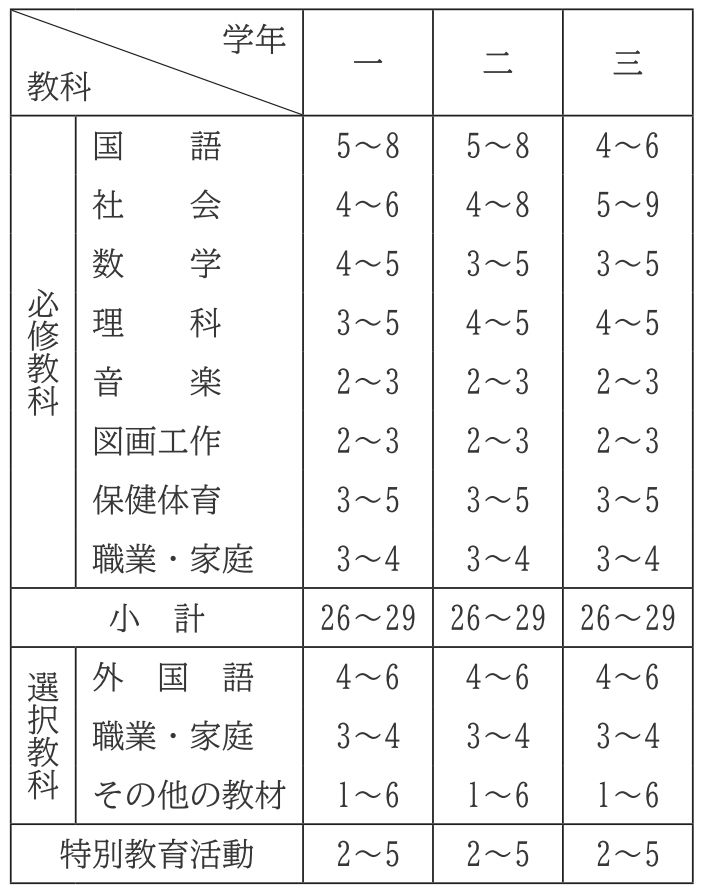

[図9] 教科と時間配当・週当たり(昭和26年指導要領)

おもな改訂事項は次のようなものである。

(1) 習字は国語科のなかに、国史は社会科のなかに含まれるようになった。

(2) 職業科が職業・家庭科となった。

(3) 体育科が保健分野を含めて、保健体育科になった。

(4) 自由研究が特別教育活動となり、性格や領域が明確になった。

領域としては「ホームルーム」「生徒会」「クラブ活動」「生徒集会」を主要なものとしてあげている。

昭和30年、社会科の学習指導要領が改訂され、道徳、地理、歴史の指導の充実徹底が推進され、次いで昭和33年3月、文部省は、「小学校・中学校道徳の実施要領」を次官通達で出し、4月からの実施と決定した。さらに文部省は、昭和33年11月、文部省告示をもって「中学校学習指導要領」を公示した。従来の「試案」とは異なり法的な拘束力のある国家基準としての性格を持つものとなった。

改訂の要点として次のことがあげられる。

1 道徳教育の徹底 特設時間を設けて集約的統合的に行う。

2 基礎学力の充実 ミニマムエッセンスの考えからの見直しをして、学習指導の系統化、効率化をはかる。図画工作科は美術科と改正、工作的なものは技術・家庭科へ移す。社会科は地理的、歴史的、政経社的3分野に分ける。

3 科学技術教育の振興 理科は物理的、無機化学的内容と生物的地学的、生化学的内容の2分野で構成する。職業・家庭科は技術・家庭科に改編。

4 進路、特性に応じた教育 美術や音楽等の選択時数の拡大など。

新しい教育課程は35年、36年の移行措置期間を置いて、昭和37年度から全面的に実施された。