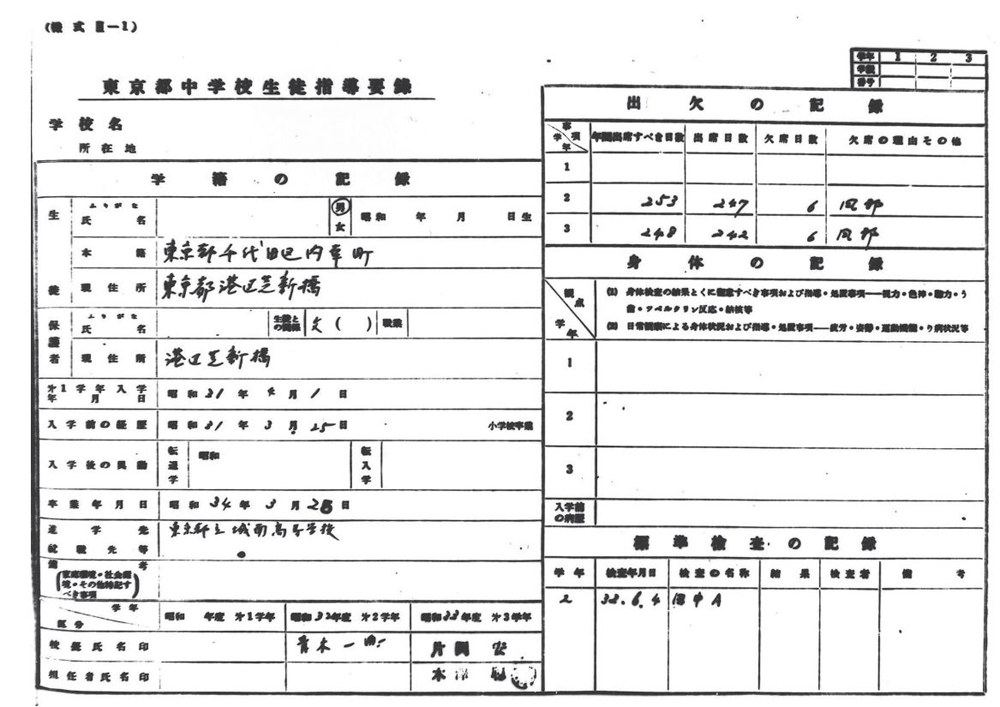

[図11] 中学校生徒指導要録

指導要録の性格については、昭和23年の文部省通達に、次のように述べられている。

(1) 個々の児童について、全体的に、継続的にその発達の経過を記録し、その指導上必要な原簿となるものである。

(2) 記録事項は、新しい教育の精神からみてとくに重要と思われるものを選定してある。

(3) できるだけ客観的にしかも簡単に、かつ容易に記録されるように作られている。

更に昭和30年の小学校、中学校、高等学校の指導要録の改訂に際しての文部省通達では、「児童生徒の学籍ならびに指導の過程および結果の要約を記録し、指導および外部の証明などのために役立つ簡明な原簿」として、①指導上必要な記録、②進学や就職などの証明として用いられる記録とされている。

記載内容としては、在学状況、出欠状況、身体の記録、標準検査の記録、行動の記録、学習の記録、全体についての指導経過、担任者職氏名等があり、ほかに民主的社会において望ましい行動についての記載もあり、学習の記録と同じ様な記載方法がとられていた。

先に述べたように、転学、進学の際にその原簿が進学先に送付され、自校にその抄本が保存される処置がとられたのは、指導要録の性格として、「継続的にその発達の経過を記録し」とある累加(るいか)記録であるという基本にたったものであった。

しかし、昭和30年9月に指導要録の改訂があり、原本は作成した学校に保存し、進学先には抄本を送付することになった。また、保存期間も10年間であったものが20年間に延長された。学習の評定も従来の各教科の項目ごとの評定から、教科単位の評定に改められ、小学校、中学校、高等学校において「5・4・3・2・1」の相対評価形式がとられるようになった。改訂の要旨は、高等学校、中学校で様式が異なってはいるが、小・中・高の間にできるだけ一貫性をもたせようとするものであった。なおこの改訂は昭和31年度より実施された。

昭和33年学習指導要領が改訂され、それに伴って指導要録も改訂された。中学校生徒指導要録は昭和36年度より改訂様式が実施された。その後も指導要領の改訂に伴って改訂されたが、その性格については大きな変更がなく存続し、現行のものは、その後昭和55年改訂のものである。