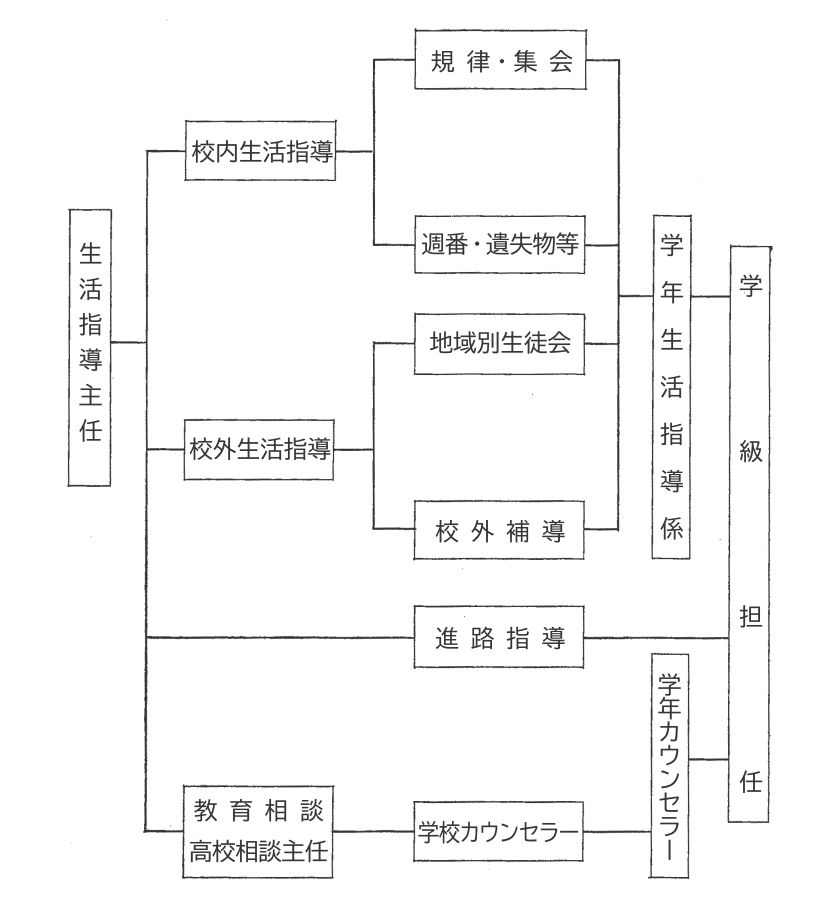

一 生活指導の体制について、すべての教育活動の場が生活指導につながるとの見地から、全教師が生活指導の第一線に立つものであることを確認する。組織体制については、従来のまま続け、形式上改めて変えることはせず、運営の面で逐次工夫を加え、機能性を高めていきたい。

二 美化の方法について、不用物廃棄、備品修理の費用等その他四項目

三 生活指導の場と範囲・内容について

(1) 教科指導の場でより一五項目に及ぶ、校内外すべての教育活動の場で押えてある。

四 下校指導、クラブ加入の義務制はとらない同好グループ活動という考え方等を明記してある。

生活指導の重視から、東京都においては昭和32年より、生活指導主任の研究集会が宿泊による日程で毎年行われるようになった。次に、昭和34年の港区教研生活指導部長の参加記録をみると、

一 場所 千葉県安房郡富山町岩井 岩井小学校、九分科会

二 期日 六月三〇日~七月二日(二泊三日)

三 研究スケジュール

一日 開講式、研究協議会(各区単位) 「生活研究主任の当面する課題と解決の方向」 地研協議会 夜宿舎で「生活指導の諸問題」

二日 研究協議会(九分科会)午後、宿舎単位、港・目黒・葛飾合同「道徳教育の諸問題」

三日 研究協議会、閉講式

四 参加者、都下小学校生活指導主任四九七名(他に大島、向丘会場)

昨年に引き続き、第二回目の二泊三日の研究協議会が岩井会場で行われた。六月三〇日八時両国駅を出発、昨年は往復共船であったが、今年は往きは列車、帰りは船である。汽車は貸切り、昨年からの顔見知りの方が多い。岩井着、岩井小学校講堂で開講式、窓外では、児童も教師もはだしで健康そのものの体操をしている。宿舎は岩井の北はずれ、海に最も近い立石氏宅である。港区二〇名、目黒区一二名、葛飾区二八名の合同宿舎である。研究協議会は、都指導部から「昭和三三年度生活指導主任研究会紀要」を参照、本区は研究部として事後直に集会を開きまとめをプリントにして各生活指導主任と話しあっているの

で参考にしてほしい(中略)現場でも協議し討議をするが、食を共にし、寝を共にして語りあえばお互に相通ずる共通理解を深めることができる。(略)

[図4] 生活指導組織表・昭和39年度(『港区中学校学校要覧』)