特に戦後の混乱期における子どもの健康・衛生上の環境の向上は、大きな課題であった。当時の眼病トラホームの流行への対策は、その典型的な事例であった。

本区においては、各学校に各専門医(内科医・歯科医・眼科医・耳鼻咽喉科医)及び薬剤師を委嘱・配置し、その指導によって、学校保健に関する各種行事や取り組みがすすめられた。

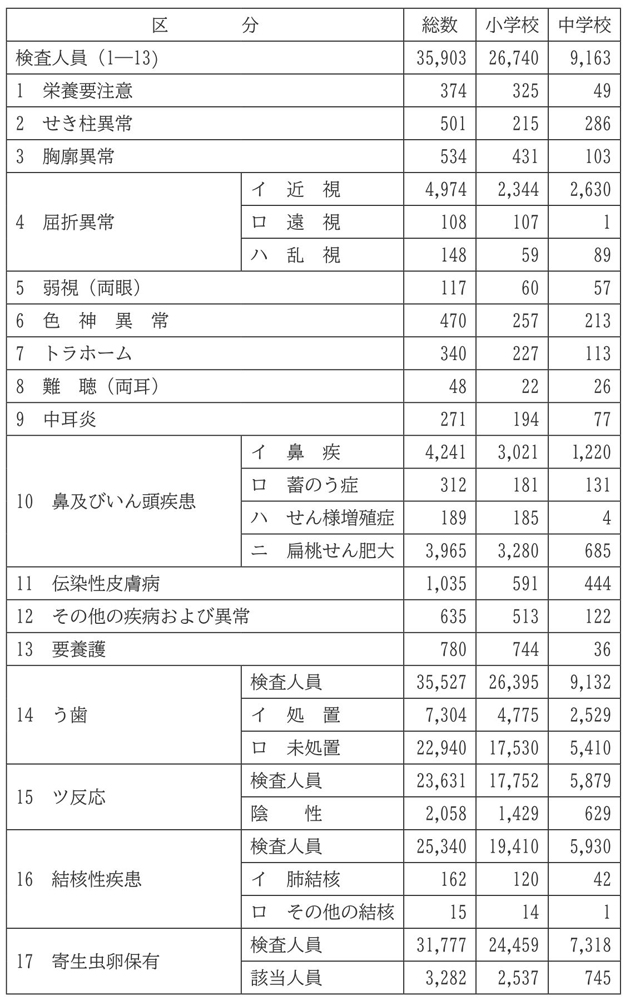

[図14]は、昭和33年度の区内児童・生徒の定期身体検査結果の集計で、当時の健康状況を知ることができる。

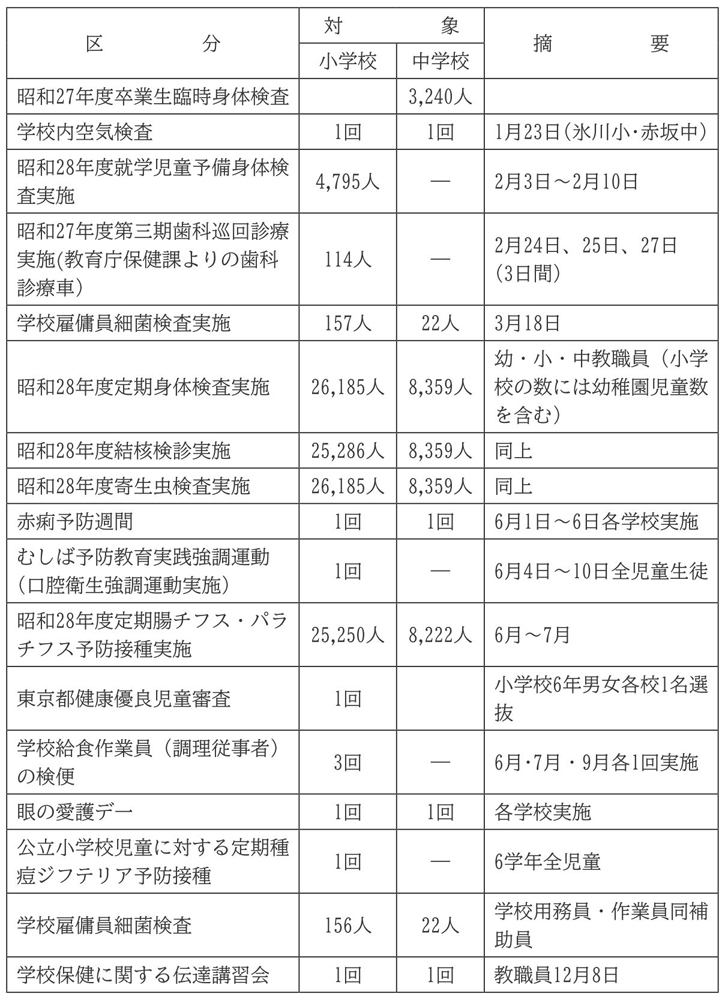

また、昭和28年当時の学校保健衛生への取り組みの姿は、[図15]のとおりである。

[図14] 昭和33年度定期身体検査状況

[図15] 昭和28年度学校衛生行事

関連資料:【文書】教職員 赤坂区学校薬剤師の服務