本区においては、昭和29年度から港区教育研究会理科部の研修事業として理科実技研修会が開かれた。それがきっかけとなって科学教室が誕生した。昭和33年度から小学校は鞆絵(ともえ)小学校を、中学校は朝日中学校に科学センターとしての科学教室が発足した[注釈21]。

[図30] 現地教育(『広報みなと』)

その目的は、

① 児童・生徒に、自然現象の中から科学的に考察できる問題をもたせ、その問題を個性や能力に応じて解決させる。問題の解決に当たっては、十分な研究時間をかけ、自然への認識を深めると同時に、これを通して科学的態度や科学的能力を育てるようにはかる。

② 前記のような指導を行うため、現在の科学教育のあり方や素材の研究、指導法の研究を行い、指導者の資質の向上をはかる。

③ 日常の理科教育の向上と充実をめざし、一般の教師の研修を行い、区内各学校での理科教育の振興をはかる。

となっている。

昭和40年度からは、科学教室の運営に関する事務が教育委員会指導室に移管されることになった。センター設置の趣旨や運営などについては、特に従前と変わらないが、今後の本区の実情に即して、分室の増加や機能の充実発展を意図したものであった。運営については、運営委員会を組織して協議し、児童・生徒の指導は、小・中学校の理科担当教諭が当たった。

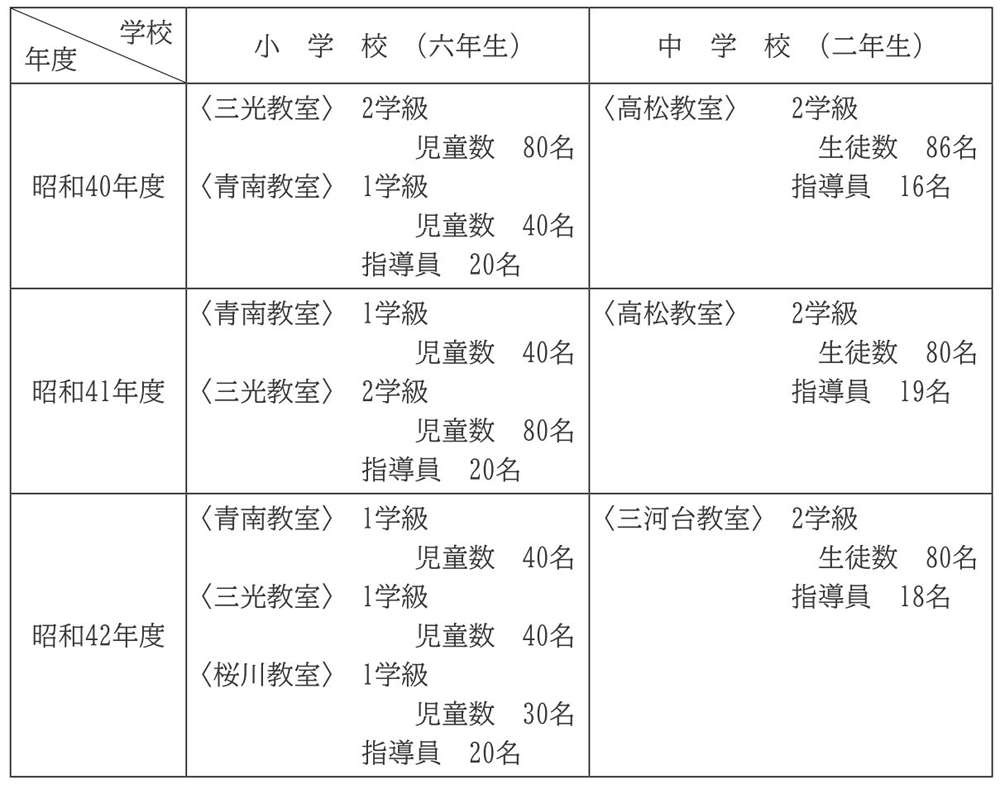

昭和40・41・42年度の設置状況は、[図31]のとおりである。

[図31] 科学教室の設置状況・昭和40年度~42年度

設置目的に沿って、その運営は、一般教員の資質向上を図るための研修部門と児童生徒の指導に当たる指導部門によって行われた。特に、指導部門における児童生徒の自主的研究の指導が重視された。

関連資料:【文書】小学校教育 小学校科学教育センター

関連資料:【文書】中学校教育 中学校科学教育センターの活動