区民がスポーツ、レクリエーションにとりわけ関心の高かったことは20年代における都民大会の成績などによっても明らかなところであるが、昭和36年の「スポーツ振興法」制定、同39年開催の東京オリンピックなどによって、一段と高められたということができよう。

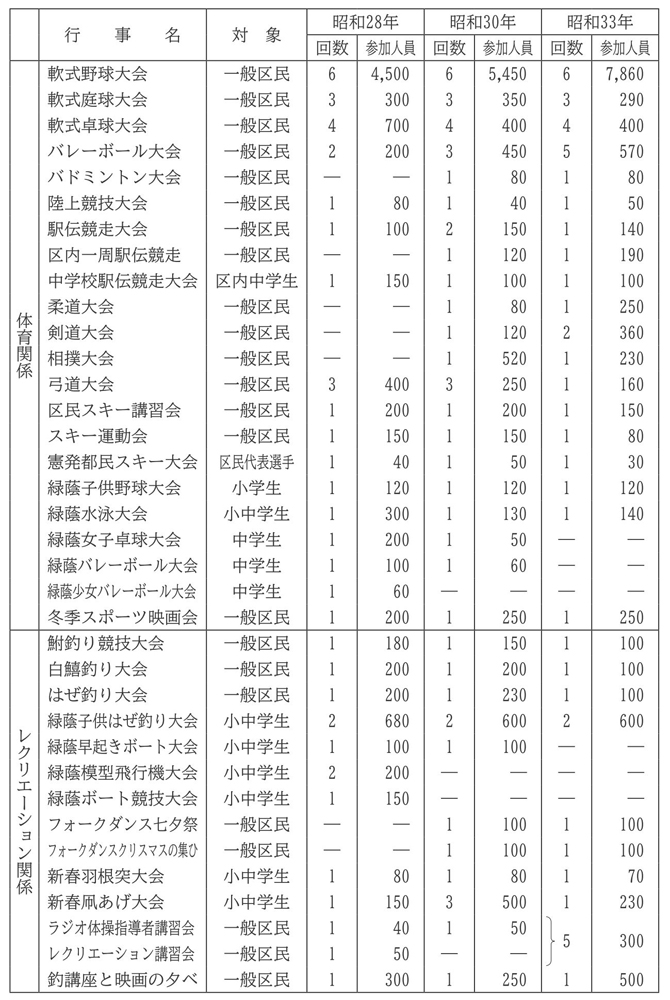

[図13] 社会体育レクリエーション行事実施状況(『港区史』より)

昭和31年には、都民大会において、再び男子総合優勝を遂げるという快挙のあったことは、これも区民のスポーツ活動に対する関心の高さを示すものであった。

区内のスポーツ活動は、体育協会傘下の各競技団体を中心に活発な展開を見せていたが、〝スポーツの大衆化〟のスローガンのもとに、初心者のための講習会、練習会が盛んになったものもこの年代である[注釈22]。

卓球、バレーボール、バドミントン、軟式庭球等々の講習会が区営運動場や小中学校を会場として、しばしば開催されるようになっていったが、ちなみに昭和38年度の教育委員会主催事業の主なものを挙げてみると、軟式庭球講習会(8月)、卓球、バレーボール、バドミントン教室(年間)、スキー講習会(1月)などであり、また競技会も、都民体育大会港区予選会(5月)、緑蔭子供野球大会(8月)などであった。

その中で、スキー講習会は歴史も古く、昭和27年以来今日まで続いているものであるが、同年の『港区政ニュース』から拾ってみると、元日から6日まで、石打丸山スキー場を会場に、老若男女が103名参加し、プログラムも、講習はもとより、座談会やスキー登山など多彩な催しがあって、和気あいあいのうちに冬山を楽しんだ様子が偲ばれる。

ところで、昭和30年代はアジア競技大会(昭和33年)、オリンピックが東京で開催されるという特筆すべき年代であった。アジア大会において本区から聖火リレー走者が選ばれただけでなく、オリンピックにおいては69名の多きにのぼる人々が聖火リレーに参加した。

この二大大会を経験することによって、日本のスポーツ界は技術的に格段の進歩を遂げるとともに、広く国民各層にスポーツが浸透していったのである。本区においても、これをひとつの契機として、昭和40年代には、多様な発展を見せるに至るのである。

一方、区民のスポーツやレクリエーション活動の振興に欠くことのできないものに、社会体育施設の充実をあげなければならないが、その面でも、本区は、この年代に特段の努力が払われた。

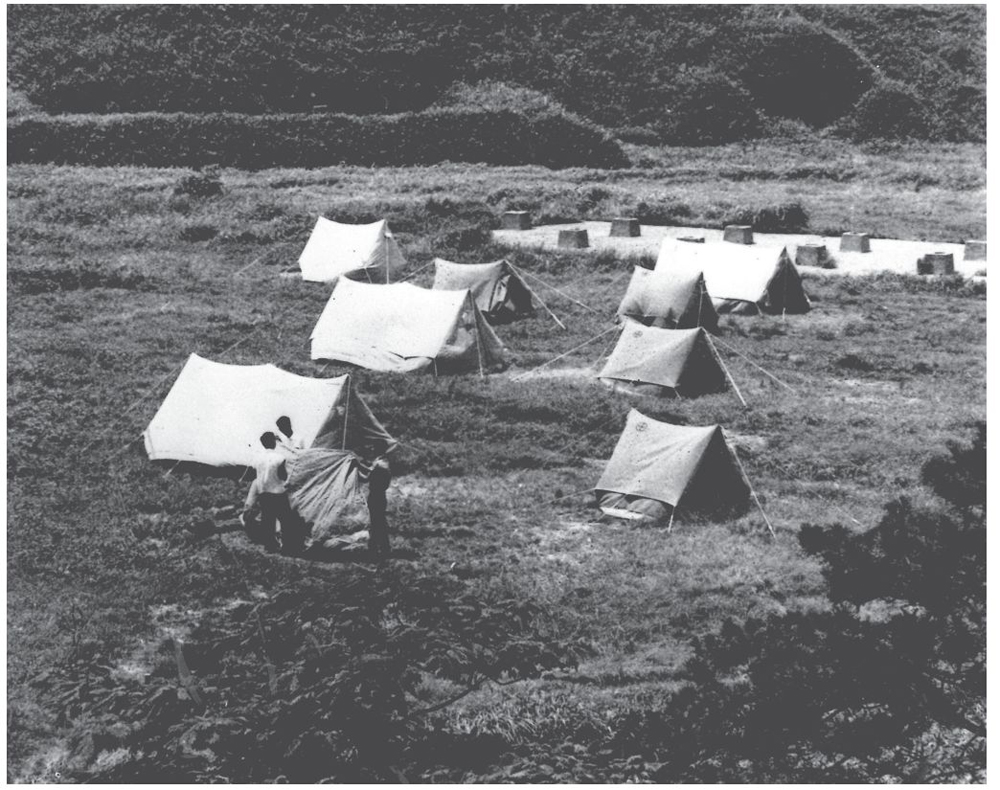

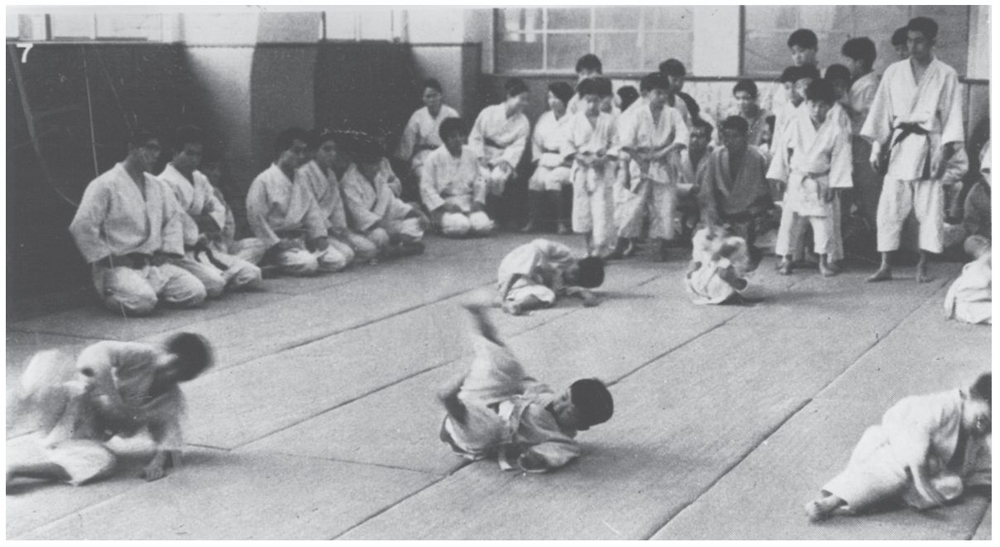

昭和36年には夏期施設として第三台場キャンプ場、同39年には、氷川柔道場と埠頭公園少年野球場がそれぞれ開設された[図14][図15]。

[図14] 第三台場キャンプ(『区のおしらせ』)

[図15] 氷川柔道場(『区のおしらせ』)