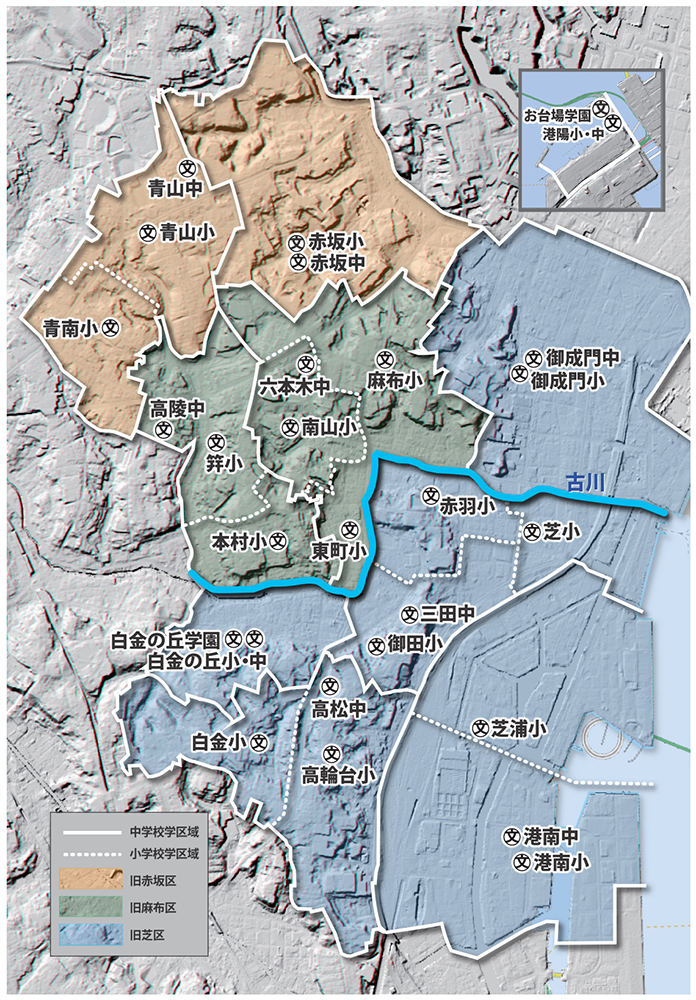

1 港区の地形と通学区域

国土地理院の陰影起伏図上に、平成31年(2019)3月31日現在の区立小中学校の位置および学区の境界を重ねた。昭和16年(1941)頃の旧3区(芝区・麻布区・赤坂区)を色分けしてある(第1章参照)。

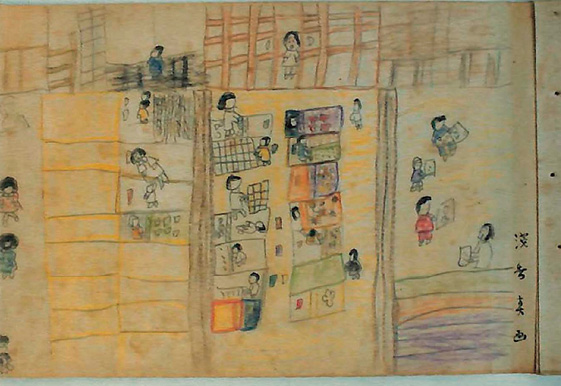

2 一掃百態図(寺子屋図)

江戸時代の画家・蘭学者である渡辺崋山が文政元年(1818)にまとめた画図。江戸時代の寺子屋の様子が活き活きと描かれている(第2章参照)。

田原市博物館所蔵

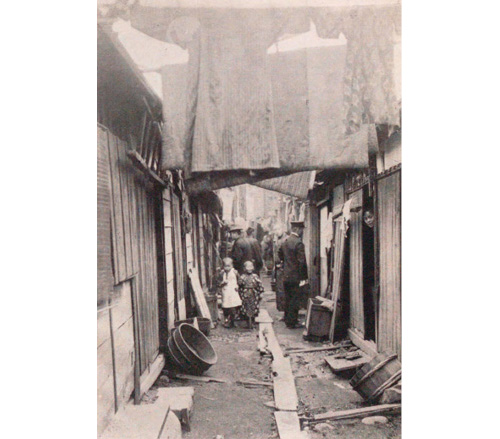

3 芝区にあった「細民」集住地区の様子

「細民」とは貧しい人々、下層階級の人々のことをいう。東京市が市直営の「特殊小学校」を設けたのはこのような集住地区の周辺であった。なお、調査によれば、これらの地区では一般的に、人口に占める子どもの割合が市全体より高かった(第3章参照)。

出典:『東京市内の細民に関する調査』東京市社会局、大正10年3月、国立国会図書館デジタルコレクションから転載

4 さまざまな服装をする昭和初期の児童たち

公立小学校は制服を定めなかったので、通学服はバラバラだった。児童は、ジャケットやジャンパースカート、エプロンなどのさまざまな洋服を着用し、和服の児童も見られる(第4章参照)。

出典:竹芝小学校『卒業記念アルバム』昭和7年3月

5 昭和戦後初期の校舎(芝浦小学校)

戦後になると、戦災からの復興に加え、ベビーブームによる児童・生徒の増加への対応が大きな課題となった(第5章参照)。

出典:芝浦小学校『芝浦 初号 創立十五周年記念誌』昭和32年3月

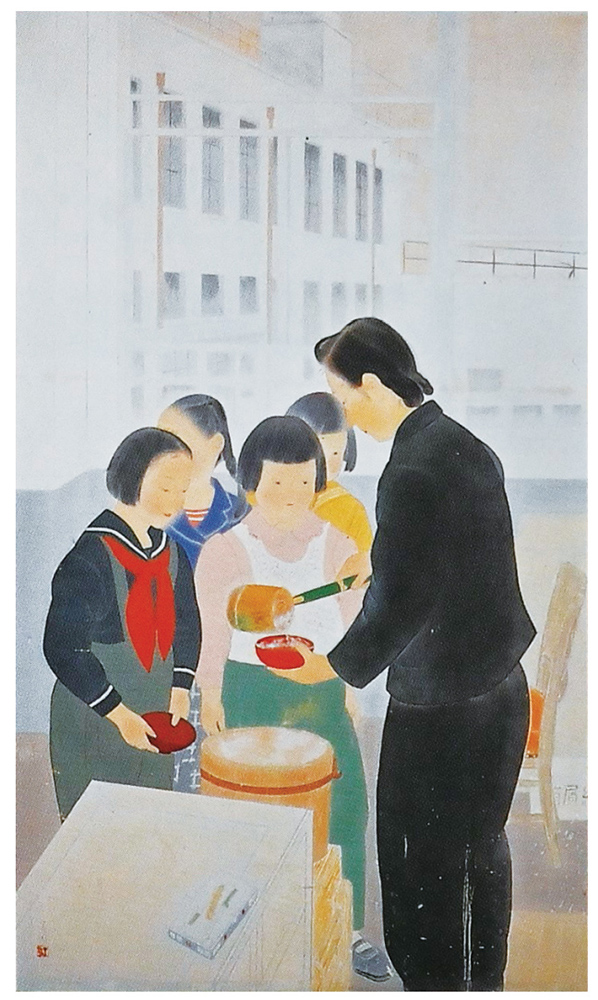

6 昭和18年頃の乃木国民学校の給食風景

セーラー服にモンペをはいた上級生が下級生の給食の世話をする姿が描かれており、戦時中の学校における衣服や給食の様子を伝えている。乃木国民学校(後の檜町小学校)近辺に居住した、日本画家前原豊三郎の作品で、現在は赤坂小学校の廊下に飾られている(第6章参照)。赤坂小学校所蔵

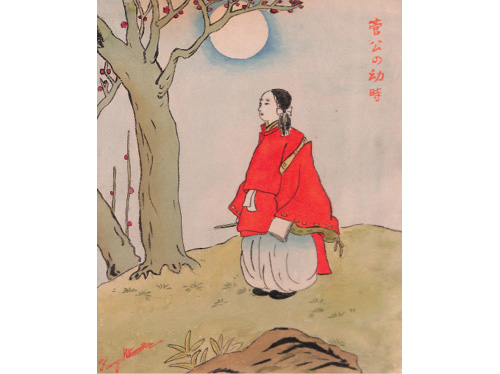

7 明治期(上)および大正期(下)の小学生の図画作品

明治期と大正期に、それぞれの時代の小学生が描いた絵。これらの絵からは、大正期の「新教育」がもたらした変化がうかがえる(第7章参照)。

出典:(上)麻布小学校『卒業紀念』其10、明治43年度、(下)麻布小学校『大正十一年度(女子)卒業記念画帖』

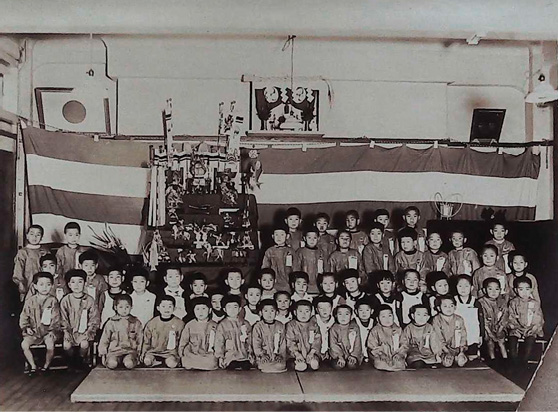

8 端午の節句 記念写真

昭和17年5月5日の園日誌によると、園児たちは日吉丸の話を聞き、一寸法師の人形芝居を見たことが記されている。前日は警戒警報、翌日は空襲警報が発令された(第8章参照)。

出典:南山幼稚園『保育修了記念写真帖』第9回、昭和18年3月

9 PTAの合唱団

白金小学校のPTAの合唱団が、学校の音楽会に出演した(第9章参照)。

出典:白金小学校PTA『しろかね』第3号、昭和29年3月

10 疎開学寮寺院での生活

本土空襲が現実のものとなった昭和19年(1944)7月、学童集団疎開が実施された。飯倉小学校の児童は栃木県の寺院などへ疎開した(第10章参照)。

出典:「学寮生活記念図画集」飯倉小学校生徒作品、覚本寺所蔵

11 新しい教育の実践

戦後新学制となり、桜田小学校は新たな教育実践に取り組んだ。写真は、昭和22年(1947)1月16日の「ゆうびんごっこ」の授業風景とされる。左側の子どもは、首から郵便のマークのついたかばんを下げている(第11章参照)。

出典:桜田小学校『さくらだ 東京都港区立桜田小学校創立95周年記念・東京都港区立桜田幼稚園開園10周年記念』昭和46年3月

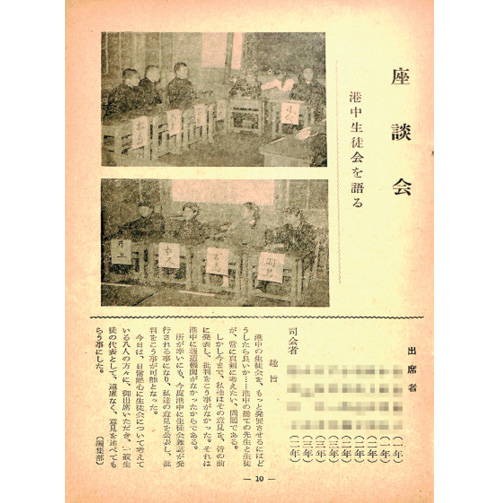

12 座談会「港中生徒会を語る」

『みなと』創刊号の巻頭言に、「この六年間、我等の先輩は、文化国家建設の重荷をになって奮闘して来た。しかし今までいわゆる言論機関がない為に、どれだけ発展がおくれていたかわからない」とある。このページの趣旨にも同様のことが書かれている(第12章参照)。

出典:港中学校生徒交友会『みなと』創刊号、昭和29年3月

13 中学生が聖火ランナーとして随走

1964年東京オリンピックで聖火ランナーを務めた生徒による作文「聖火ランナーとして」に添えられた写真(第13章参照)。

出典:朝日中学校生徒会『あさひ』創刊号、昭和40年3月

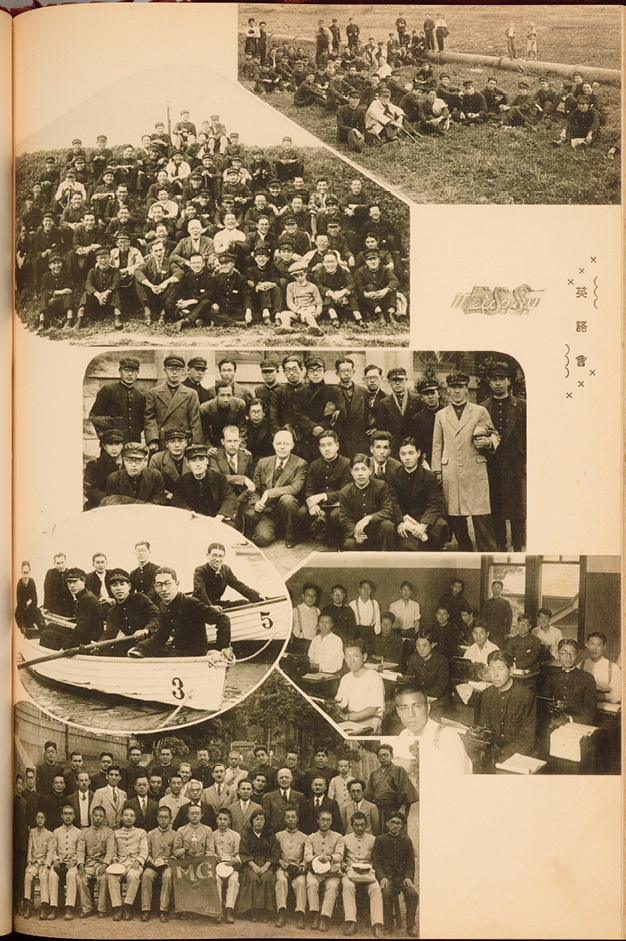

14 明治学院卒業アルバム(昭和10年)

明治学院の卒業アルバムの1ページ。英文科と高等商業部ESSの学生たちが2人の宣教師と多摩川にピクニックに行った笑顔の写真が印象的だ(第14章参照)。

出典:明治学院『卒業アルバム 高等商業部 第15回』昭和10年、明治学院歴史資料館所蔵