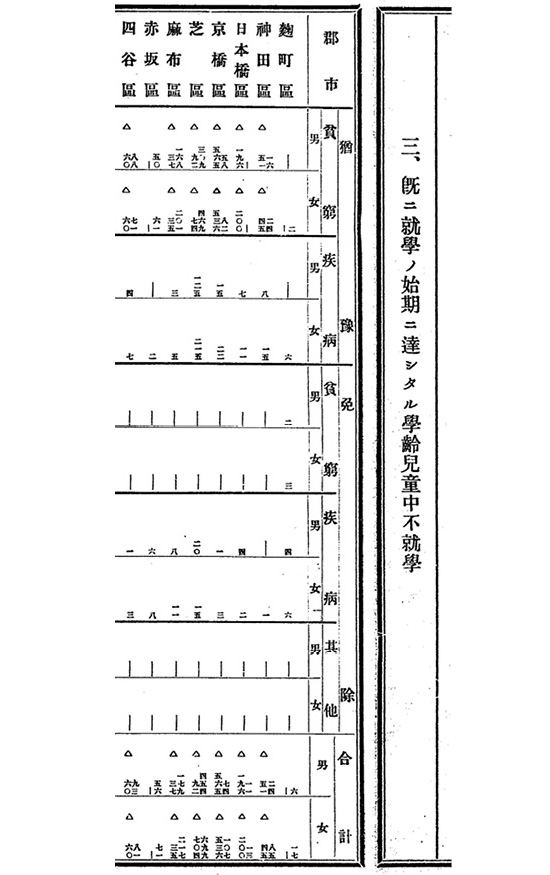

就学の始期に達した学齢児童のうち「就学」の者を除いたものが「不就学」である、というわけではない。統計表を見ると、東京府学事年報では、明治32年度(1899年度)分までは、「本年并(ナラビニ)前年以前尋常小学科半途退学」と「未就学」の欄があって、それぞれ「貧窮」「疾病」「其他」に分けられており、それら全体を「不就学」としていた。それに対し、明治33年度分以降は、「猶予」と「免除」の欄があり、「猶予」は「貧窮」「疾病」、「免除」は「貧窮」「疾病」「其他」に分かれている。そしてそれら全体を「不就学」としている。

すなわち、明治33年度分以降において、統計上の「不就学」は、保護者が就学義務の猶予・免除を受けた学齢児童のみを含める区分となった。明治33年の「小学校令」によれば、保護者の義務を猶予・免除するのは東京市長であり、その際市長は東京府知事の認可を受ける必要があった。

そしてこれ以降、卒業しないまま退学した者を計上する欄は統計表から消えた。このことの意味は後述する。

第2節 「不就学」

「不就学」の定義

53 ~ 54 / 321ページ