ここで、青山中学校発足の様子から、新制中学校の困難な船出を見てみよう(18)。青山中学校は、昭和22年(1947)4月に新星(しんぼし)中学校の校名で、千代田区の都立第一中学校(現在の日比谷高校)内に開校した。昭和23年4月には青山中学校と改称するとともに、青南小学校内へ移転した。その直後に、渋谷区立外苑中学校の女子生徒99名を受け入れている。戦後の混乱期にスタートした新学制において、人的物的資源が著しく不足する中、学校種別や行政区画をも越えた学校間の協力が見られた。

移転先の青南小学校は戦災で焼け残っていたものの、1階部分は床のコンクリートが剥げるほど火災の被害があったため改修が必要であった。そこで、2階の教室を午前中は青南小学校で使用し、午後を青山中学校が使用するという、小・中併設の変則的2部授業が行われた。この他、3階に衛生工業研究所の水道工事業者の使用人を対象とした夜間学級が開設され、「水道学校」と呼ばれていた。また、赤坂助産所も2階の4教室を使用していた。両施設は昭和23年度内に移転したものの、教室不足の状況は変わらず、昭和25年には屋上に新教室を設置し、その3年後には講堂を4教室に仕切って授業を行った。講堂での授業は「通風、採光共に最も不良」(「陳情書」)で、教育環境として極めて劣悪な状態であった。さらに翌29年には青山小学校にも分教室を設けることとなり、2校の小学校に間借りする状況となった。

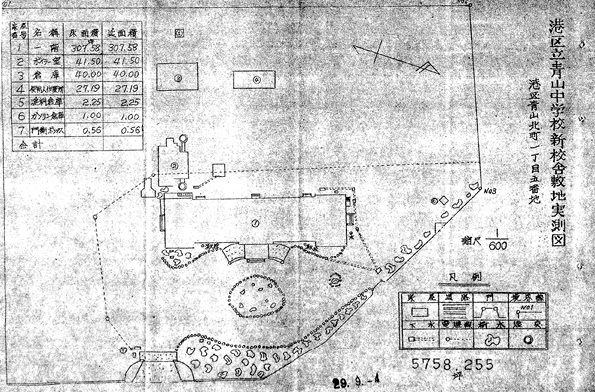

青南小学校時代には、独立校舎を確保しようとして、校長や教育委員会、地域住民らが各方面へと働きかけていた。当初は大宮御所の一部を校地として検討し承認されていたが、処分保留となったため、旧陸軍大学校(陸大)の校地・校舎の払い下げを求めることとなった。戦後、旧陸大校舎は占領軍宿舎として使用されていたため、昭和26年4月占領軍への接収解除の陳情を皮切りに、各方面へ繰り返し陳情が行われた。旧陸大の払い下げ申請は何度も却下されながら、接収解除がなされて青山中学校の校舎として使用することが確定したのは、昭和29年の10月21日であった。同校はこの日を開校記念日としている。しかし、その後も占領軍施設の移転が遅れて、ようやく間借り生活から旧陸大校舎へ移転できたのは昭和30年3月、開校から実に8年もかかっての実現であった。

〔(3) 青山中学校の発足〕

104 ~ 106 / 321ページ

関連資料:【文書】<参考>青山中学校校舎独立までの経過

関連資料:【区立幼稚園・小学校・中学校の沿革と現況】青山中学校