港区の学校の様子について見る前に、戦前と戦後の学校制度の違いについて、もう少し詳しく確認しておきたい。戦後新たに用意された学校は、人々にとってどのような意味を持っていたのだろうか。

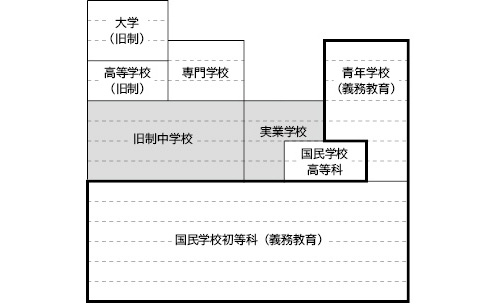

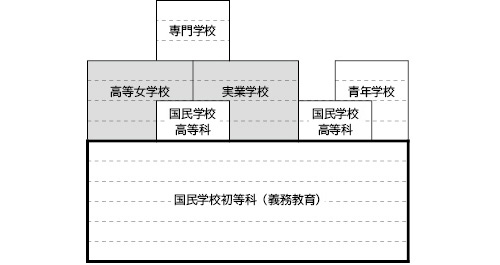

[図11―1][図11―2]は、戦争が終わった昭和20年(1945)当時の学校系統を簡略化して示している。男子と女子では小学校(当時は国民学校)の教育を終えた後の学校が大きく異なるため、図を分けている。この図を、戦後の学校系統を示した[図11―3]と比べてみると、一見して、戦前は複雑なことがわかる。特に、義務教育である国民学校初等科を終えた段階で進学できる学校は、ここに示しただけでも男女それぞれで4種類にも分かれていた。具体的には、中学校(男子、戦後の中学校と区別するため「旧制中学校」と呼ぶ)と高等女学校(女子)・実業学校・国民学校高等科・青年学校が、義務教育修了後に進学する際の主な選択肢だった。

多くの種類の学校が用意されていたのは、単に異なる教育内容を学習するためだけではない。学校によって、教育のレベルそのものが大きく異なっていた。特に、男子の旧制中学校は、その後大学まで進学するための唯一のルートだった。最終的に大学で高度な教育を受けられるように、実業学校など他の学校に比べて教育のレベルが高く、入学競争も激しかった。例えば、赤坂区で昭和13年に尋常小学校を卒業して旧制中学校に入学した男子児童は43・94パーセントと、男子全体の半数に満たない(1)。同じ年、東京(当時の東京府内)の官公私立中学校の合格率は36・28パーセントであり(2)、当時、すべての府県で東京が最も受験競争が激しい地域だった。

女子に用意された高等女学校は、男子の旧制中学校と同じ中等教育レベルの学校だった。だが、進学先として大学はなく、専門学校が女子にとっては最も高いレベルの教育機関だった。性別の違いによっても、受けられる教育は異なっていた。

そして、先に挙げた4種類の学校のうち、旧制中学校・高等女学校・実業学校が中等教育レベルだったのに対して、国民学校高等科はあくまでも初等教育の一種だった。さらに青年学校は、職業に就いた人々が仕事の傍らに通うもので、教育のレベルも低かった。戦前の日本では、12歳の時点でその後の進学先が決まり、同じ年齢であってもレベルの異なる教育を受ける状況だったのである。

これを[図11―3]の戦後の学校系統と比べてみると、その違いは明確になる。第一に、義務教育は6年から9年と、3年も延長された。第二に、延長された分の3年間、つまり中学校は中等教育レベルの学校で、男女による区別はなく、公立中学校であれば入学試験も課せられない。第三に、12歳の時点で進路が分かれることはなくなり、その後、高等学校の教育を経て、大学教育を受ける可能性も開かれた。

同時に、小学校の位置づけも変化した。戦前は、さまざまなレベルの学校へ進学する子どもたちがいたのに加えて、6年間の義務教育を終えて職に就く子どもたちもいた(3)。東京など都市部では、大正期から進学競争が激化し、小学校が入学試験準備のための補習を行うことも多かった(4)。つまり小学校は、卒業とともに学校教育を終える子どもから、進学準備をする子どもまで、幅広い進路に対応する必要があった。

戦後、中学校が設置され、しかもその多くが公立中学校になった。小学校は、進学準備や就職に向けた進路指導の役割を手放し、義務教育前半の教育に力を注ぐことができるようになった。

このように、戦後の学校制度は、男女の区別なく、すべての人々に中等教育を保障するものとなった。それは個人として尊重される、国民一人ひとりの能力や個性の開花を目指す教育の理念を実現するためのシステムでもあった。だが、戦争で社会が大きく疲弊していた当時、学校制度の転換は、私たちが想像する以上の大事業だったことも間違いない。港区の学校は、戦後の新しい学校制度や教育内容にどのように向き合ったのだろうか。

〔(2) 戦前から戦後への学校制度の変化〕

225 ~ 229 / 321ページ

[図11-1] 昭和20年当時の学校系統(男子)

[図11-2] 昭和20年当時の学校系統(女子)

*ここに示した以外にも、幼稚園・師範学校・盲学校・聾唖(ろうあ)学校などがあるが、代表的な学校のみを示した。

*学校段階は上に進むことはできるが、同じ年齢段階であっても横に位置する学校に進むことはできない。

*1年間の修業を点線の幅一つ分で表す(国民学校初等科は6年)。また、各学校の修業年限は最も標準的な年数を示す。

*太枠は義務教育を、灰色の網かけは中等教育の学校を示す。女子の「国民学校高等科」は同じ学校だが、作図の都合上二つに分けた。男子の青年学校は、他の学校に進学しない場合の就学義務が課せられていた。

図はいずれも筆者作成

[図11-3] 戦後新学制による学校系統

*ここに示した以外にも、幼稚園・短期大学・盲学校・聾学校などがあるが、代表的な学校のみを示した。

*[図11-1][図11-2]と同じく、1年間の修業を点線の幅一つ分で表す。また、各学校の修業年限は最も標準的な年数を示す。

*太枠は義務教育を、灰色の網かけは中等教育の学校を示す。

図は筆者作成

関連資料:【通史編4巻】3章概節3項 初等教育

関連資料:【通史編5巻】4章1節4項 (5)進路の状況

関連資料:【図表及び統計】区内学校卒業生進路-戦前における進路状況-