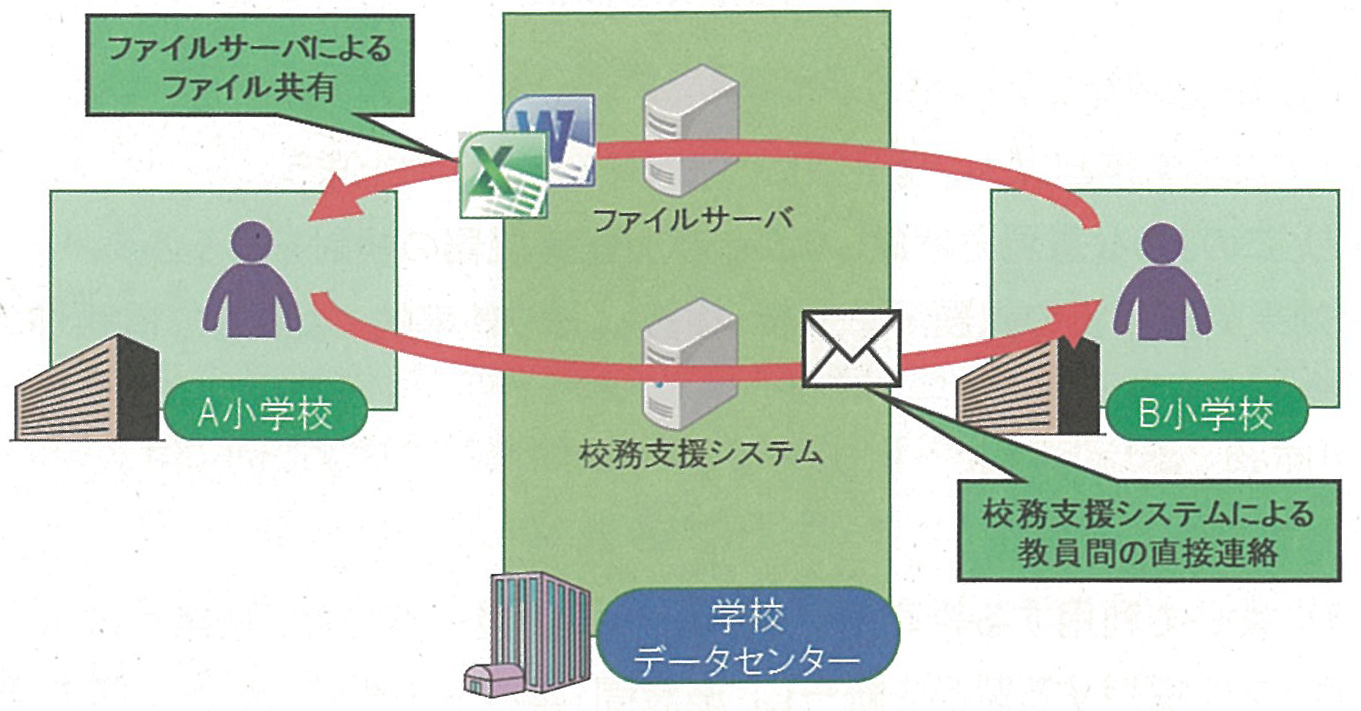

現在各学校に分散設置されているサーバ上で稼働している各サービスを学校データセンターに集約し、校内・拠点間、また教育関係者間で円滑なコミュニケーションを実現します。特にファイルサーバ、校務支援システム(グループウェア機能)を幼小中学校・教育委員会など教育関係者間で共有利用することによって、情報のやりとりの効率性が大幅に改善され、情報共有が促進されることが期待できます。

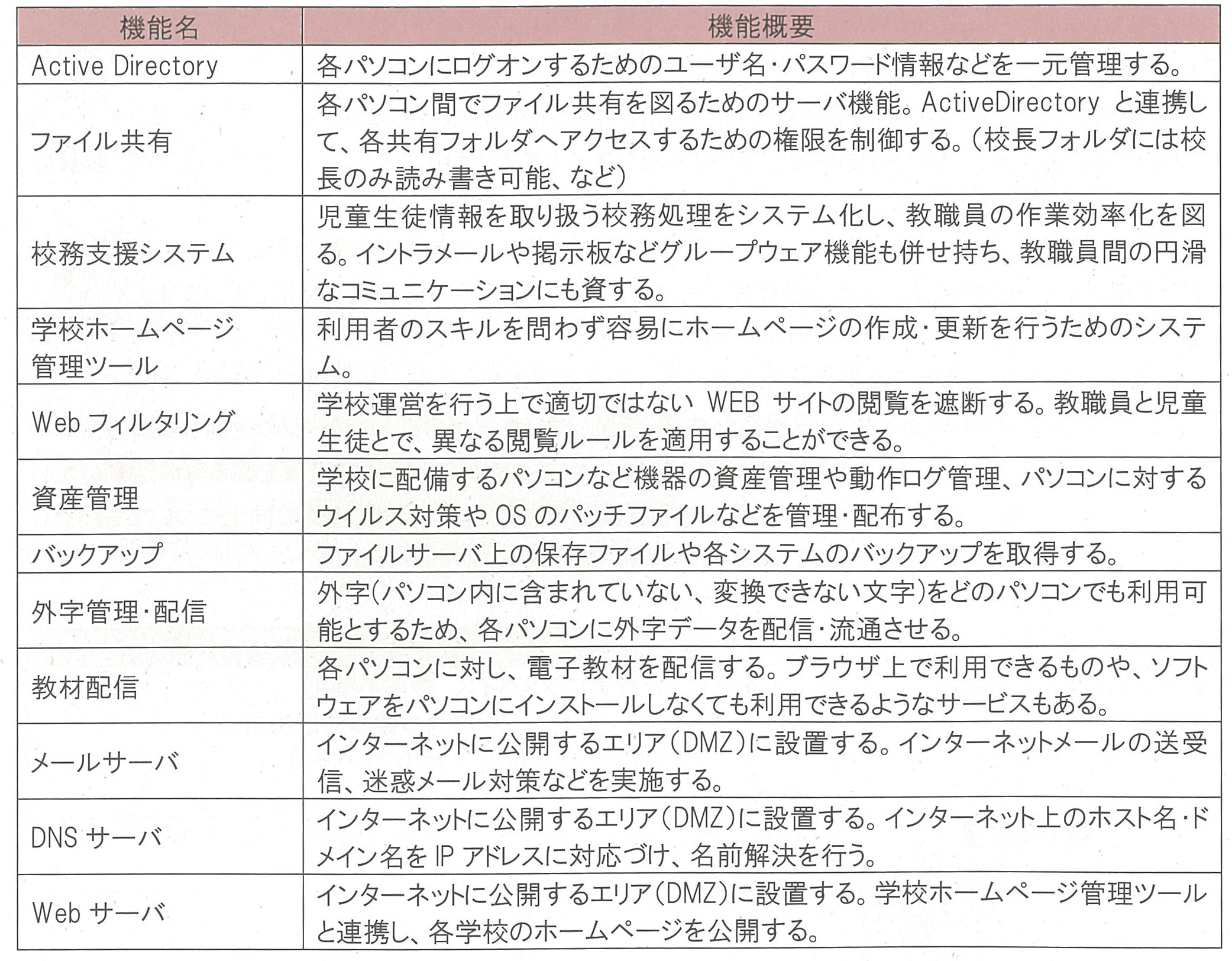

以下に学校データセンターに設置するサーバの機能概要を例示します。

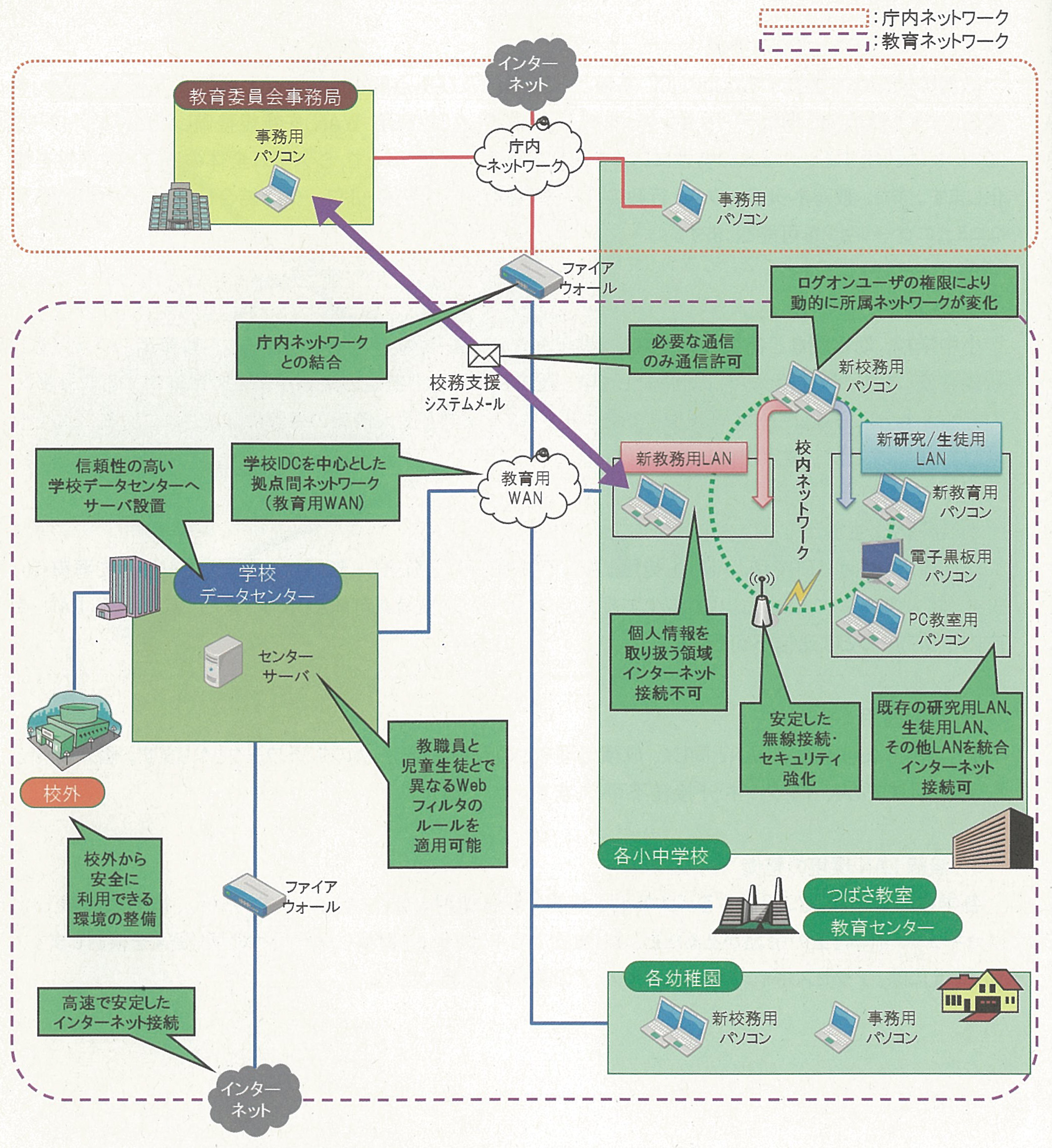

(2)庁内ネットワークとの連携

幼稚園・小中学校は港区としての施策を実現していくための行政的側面も有しており、区長部局をはじめとした区全体とも密に連絡を取り合うことが求められます。

現在、事務用パソコンを用いて事務局から各校あてにメールで発信される通知等の件数は、繁忙期で日に10件以上、月あたり約200件を超えています。また、庁内ネットワークと教育ネットワークとは相互接続されておらず、事務用パソコンとその他のパソコンとの間で情報のやりとりを行うためにはフロッピーディスクなど記録媒体が必要となります。これらのことが、情報の伝達や職務上の指示などを担う、副校長への事務負担の集中を招くことになっています。

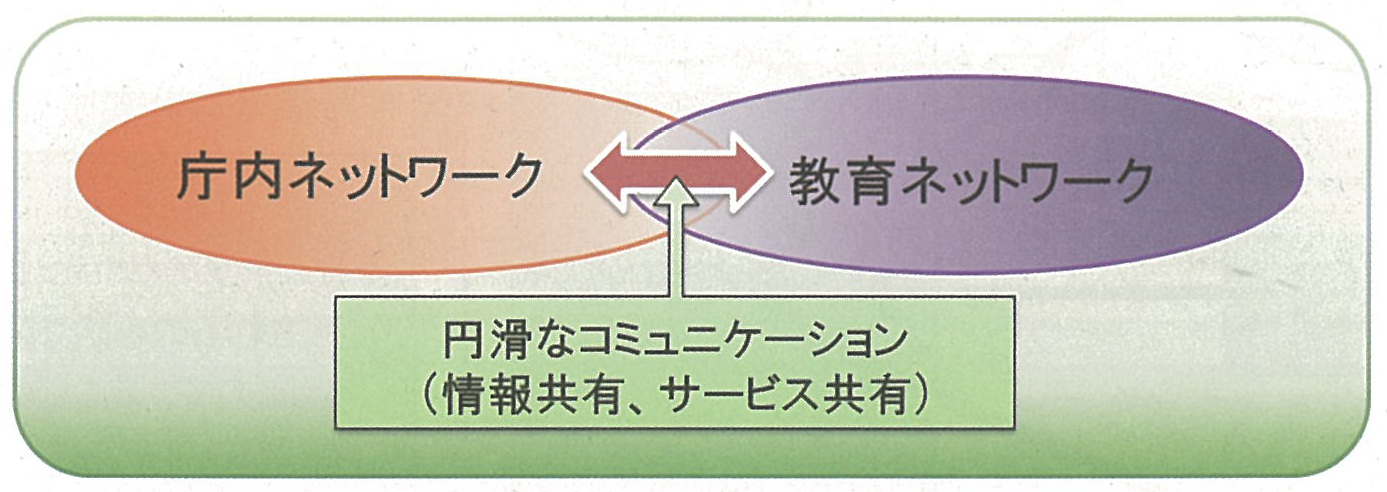

このような事務処理への負担を減らし、本来の業務に係る時間を増加させるため、庁内ネットワークと教育ネットワークとの連携を図り、区全体として円滑なコミュニケーションと情報共有が行えることを目指します。

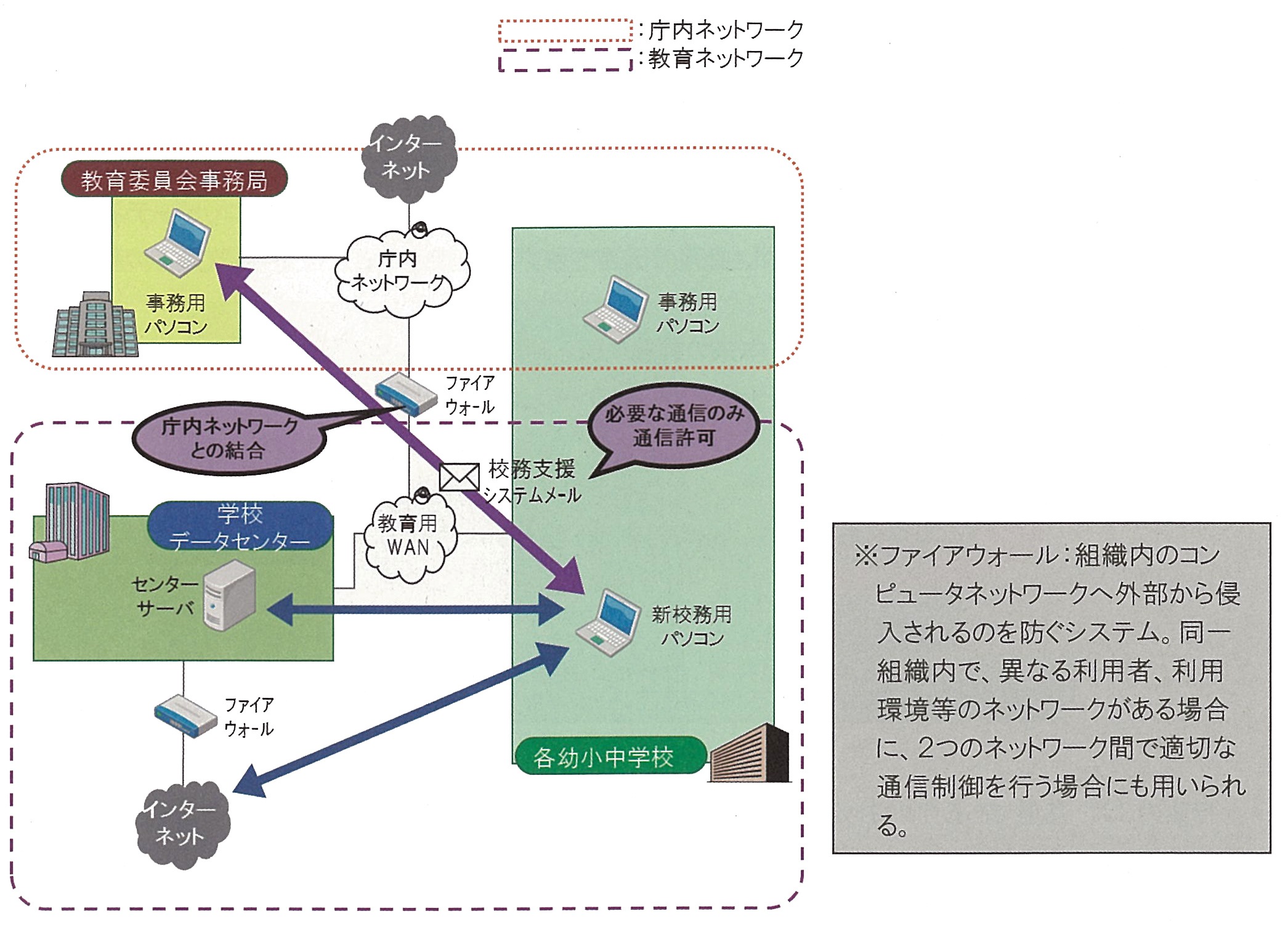

行政のICT基盤である庁内ネットワークとの連携に当たっては、教育ネットワークにおける固有の情報化の目的を達成し、その効果を十分に発揮できるよう、学校の特性を十分に考慮する必要があります。これを満たすネットワーク構成として、庁内ネットワークと教育ネットワークを「結合」し、必要なシステム・サービスのみを通信可能とします。これによって、セキュリティを確保しながら利便性を高めることができ、円滑なコミュニケーションと情報共有を実現します。

ネットワークの「結合」には、以下のようなメリットがあると考えられます。

・庁内ネットワークとの円滑なコミュニケーションが可能となる

・学校現場に適したセキュリティ対策を実施できる

・それぞれのネットワーク管理者の責任範囲が明確となる

・記録媒体の利用を原則として禁止することができ、セキュリティレベルが上がる

【ネットワーク構成案】

(3)教育ネットワークの整備

(ア)校内ネットワークの再整備

教育の情報化を推進するためのICT基盤として、学内及び拠点間を対象範囲とする「教育ネットワーク」を整備します。拠点間と学校データセンターを結ぶネットワーク(教育用WAN)を新規整備し、校内ネットワークについては利用するシステムの特性に応じて適切な再整備を行うことで、システム全体の連携と利便性を強化します。また、教育ネットワークは、行政のICT基盤である「庁内ネットワーク」と結合し、行政と教育の円滑なコミュニケーションを可能とします。

①教育用WAN

小中学校、幼稚園など各種教育拠点と学校データセンターを接続するネットワークを教育用WANとして新規整備します。教育用WANの回線としては、通知表印刷など特定の業務が繁忙期に集中する学校業務の特性を十分に考慮し、かつVPNなどで暗号化されているなど個人情報の保護に配慮されていることなどを検討課題として捉え、選定を行います。

②新研究/生徒用LAN

既存環境における研究用LAN、生徒用LAN、その他LANを統合し、新研究/生徒用LANとして再整備します。個人情報を取り扱わない領域として捉え、インターネット接続を可能とします。また、新教務用LANや庁内ネットワークとは通信不可とします。

③新教務用LAN

既存環境における教務LANと同じく、成績処理などの教務を行うためのネットワークとなります。個人情報を取り扱う領域であり、インターネット接続不可とします。

④無線LAN環境の整備

各学校の普通教室に配備するパソコンは、無線で新生徒用LANに接続します。ただし、既設の無線LANはセキュリティに向上の余地があるため、より強固なセキュリティを確保した方式への切り替えを検討します。切り替えには、アクセスポイント等のハードウェアの交換を想定しています。

【図:ネットワーク整備全体概要】

(4)新校務用パソコンの配備

(ア)新校務用パソコンの利用概要

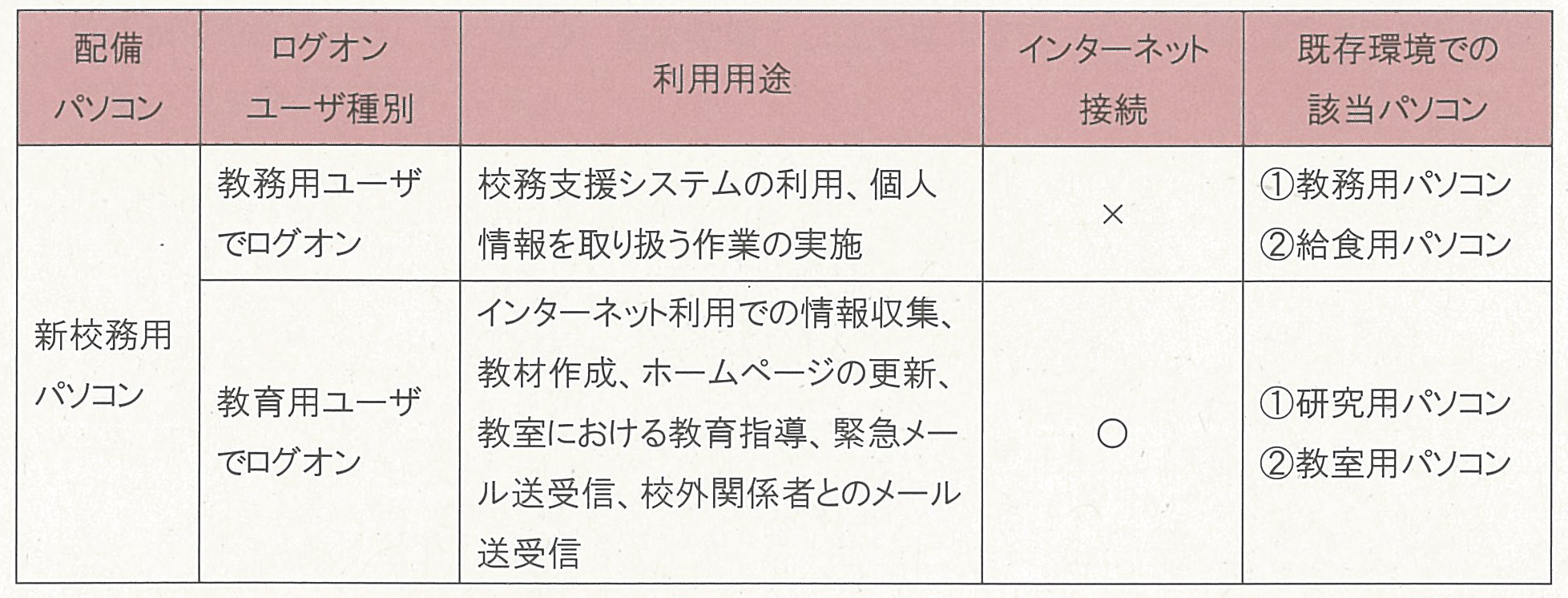

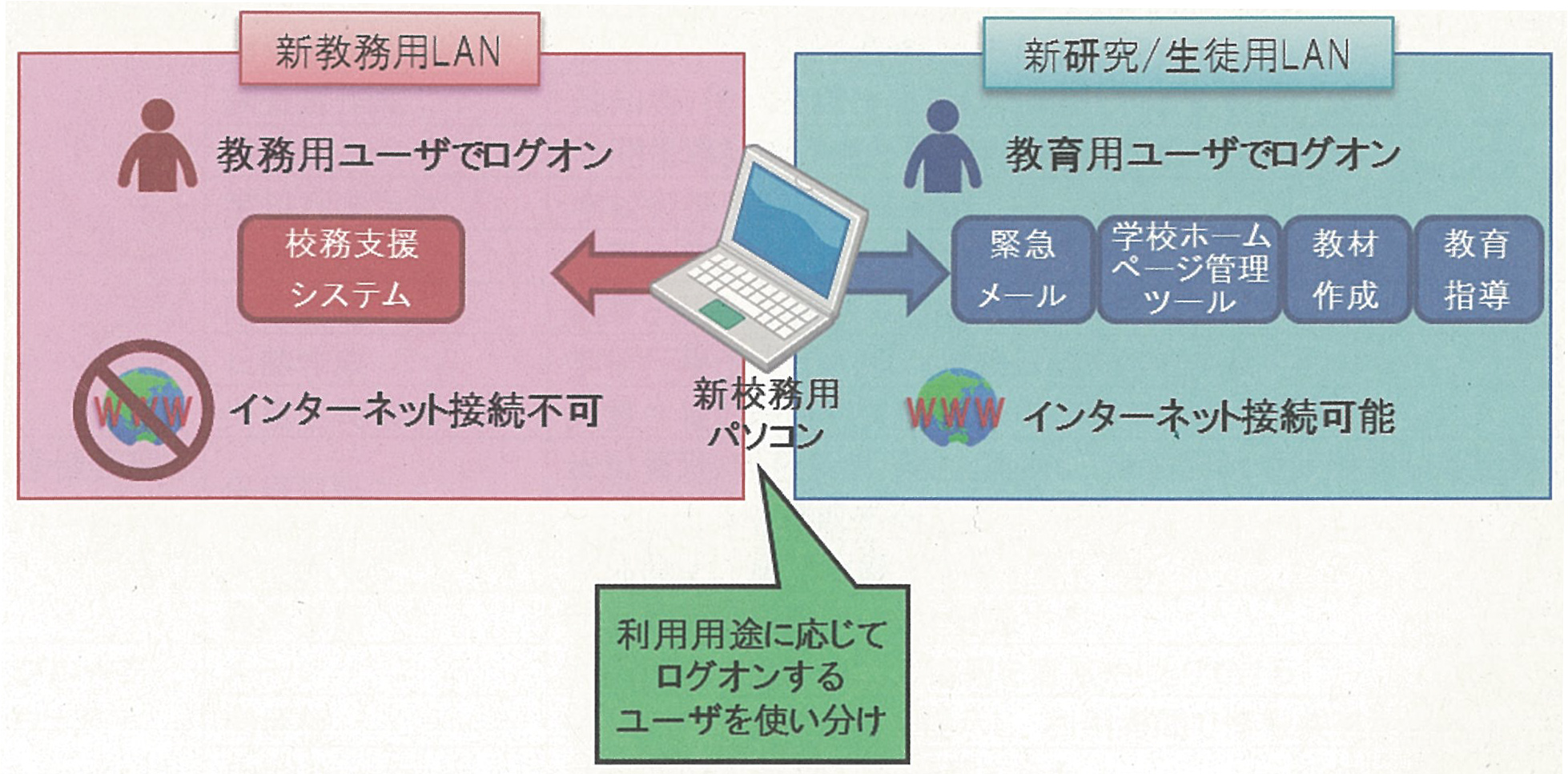

現行の教務用パソコン、研究用パソコン、教室用パソコン等の機能を統合した、新たなパソコンである「新校務用パソコン」を、既存パソコンの役割変更を行うことで配備します。新校務用パソコンは、用途に応じてログオンユーザを切り替えることで、利用できるネットワークやソフトウェア、サービスが動的に変化すること等を想定しています。新校務用パソコンの利用者は、原則としてすべての教職員とします(校長、副校長、園長、副園長、教員、養護教諭、栄養士(栄養教諭)、事務職員)。

下表に新校務用パソコンの、ユーザ毎の利用用途を示します。

【表:新校務用パソコンのユーザ毎の利用用途】

【表:新校務用パソコンの利用イメージ】

(イ)配備基準の考え方

新校務用パソコンの配備基準は、原則として教職員一人一台とします。

ただし、非常勤職員については、全体の配備必要数に応じて、年度毎に配備数を調整することとします。

(ウ)基本ソフトウェアの考え方

文書作成、表計算、プレゼンテーション等の基本ソフトウェアは、複数社の製品が混在することで、庁内ネットワークをはじめとする他システムとの円滑な連携、教員間での情報共有が行えないおそれがあることから、採用する製品を統一します。

ただし、採用されなかった製品についても、既存で活用しているデータが多いものについては、各校個別に導入することも検討します。

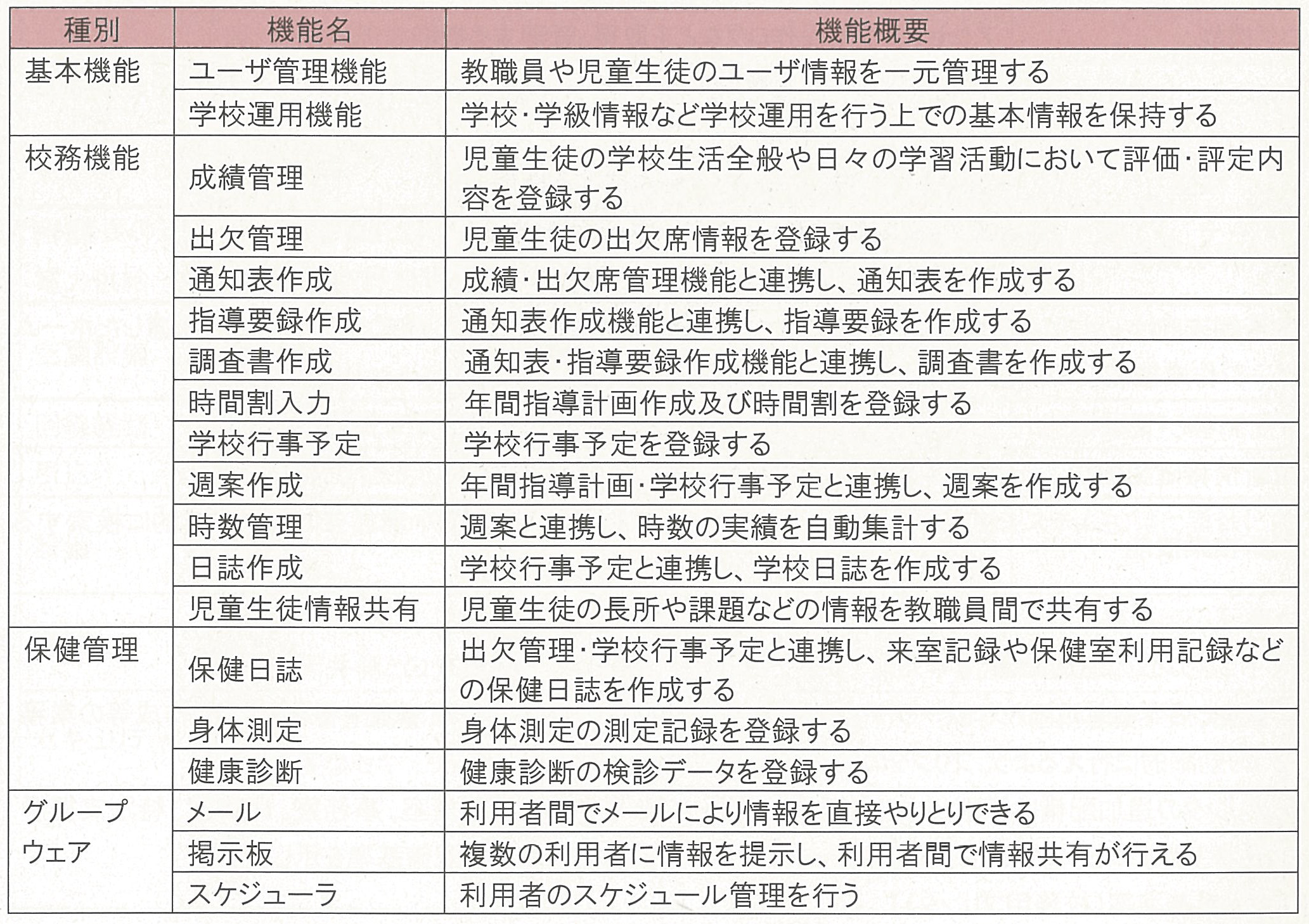

(5)センター型の校務支援システムの導入

(ア)共通のパッケージシステム導入

学籍・出欠・成績・保健など児童生徒情報の共有による教育指導の質的向上と、校務処理方法の統一による効率化を目的として、全幼稚園・全小中学校共通で利用できる、センター型の校務支援システムを導入します。また、システムには園内・校内・施設間・教育委員会事務局との円滑なコミュニケーションを実現するため、メール等が行えるグループウェア機能を有することとします。

センター型で導入することで、サーバ等の情報システム機器を一元管理することができ、各種データを園内・校内のみならず施設間、教育委員会間との共有を実現することができます。また、信頼性・安全性の高いセンターに情報を集約することで、高いセキュリティを確保します。

校務支援システムを統一することで、異動のたびに新たな校務処理を覚えなければならないという教員の校務負担の軽減となり、またセンター型で実現することで運用管理コストの削減、データの利活用を活性化させることが可能となります。

(イ)校務支援システムの機能

以下に、校務支援システムが持つ機能一覧を例示します。

【表:校務支援システムが持つ機能の一覧(例示)】

(6)学校ホームページ管理ツールの導入

学校ホームページを作成・更新する業務において、担当教職員のスキルを問わず、簡単にホームページを作成・更新することができる、学校ホームページ管理ツールを導入します。

既存環境においてはホームページ作成用のソフトウェアを導入していますが、利用にあたっては高い技術力が必要であり、ICT支援員等の支援を必要とする場面も多くみられます。学校ホームページ管理ツールを導入することにより、容易に更新作業等が行えるようになり、更新頻度や情報の充実が図れます。これにより、学校から保護者や地域住民への情報発信を充実させることができ、「地域社会に開かれた幼小中学校」として、信頼される学校づくりに貢献します。

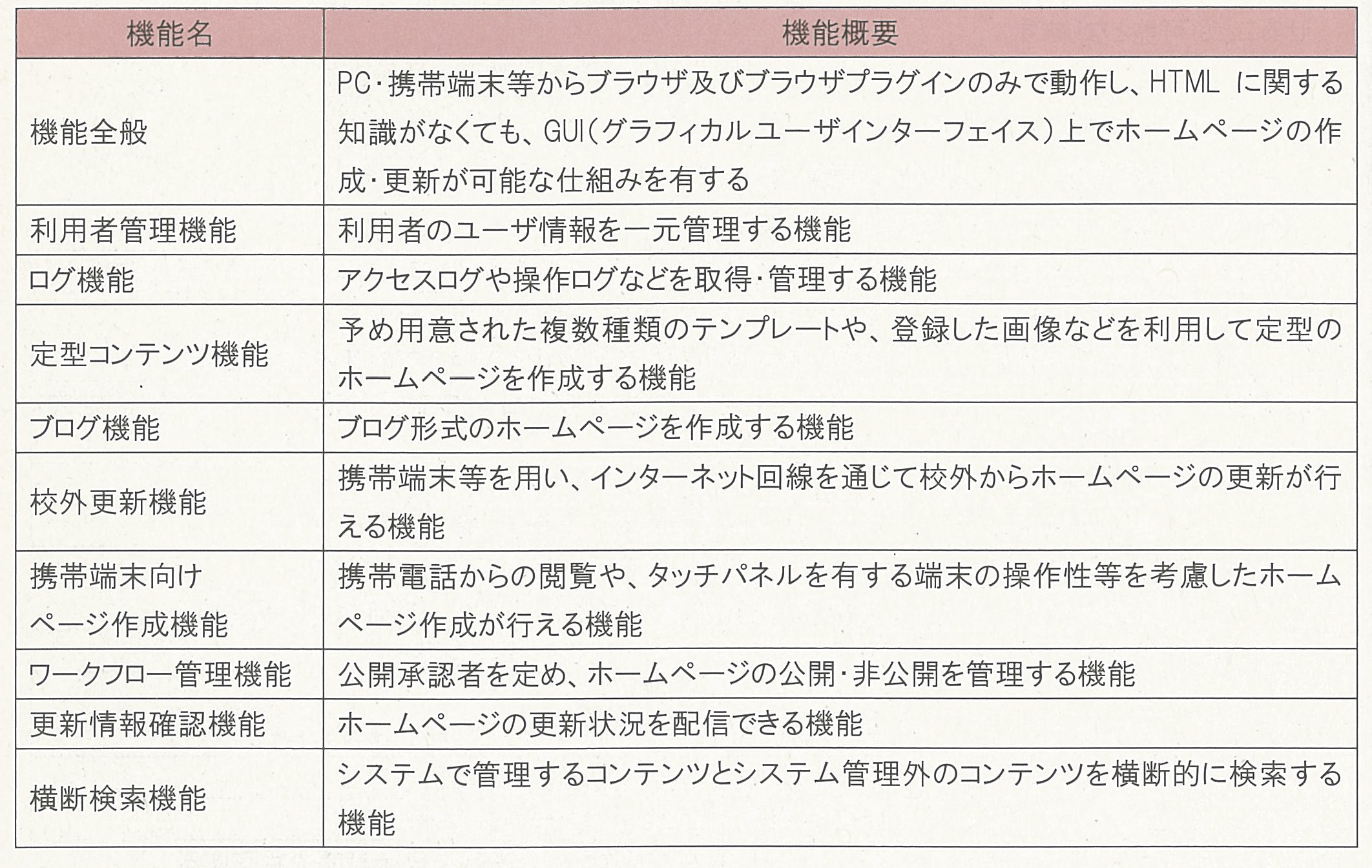

以下に、学校ホームページ管理ツールが持つ機能の一覧を例示します。

【表:学校ホームページ管理ツールの機能一覧(例示)】

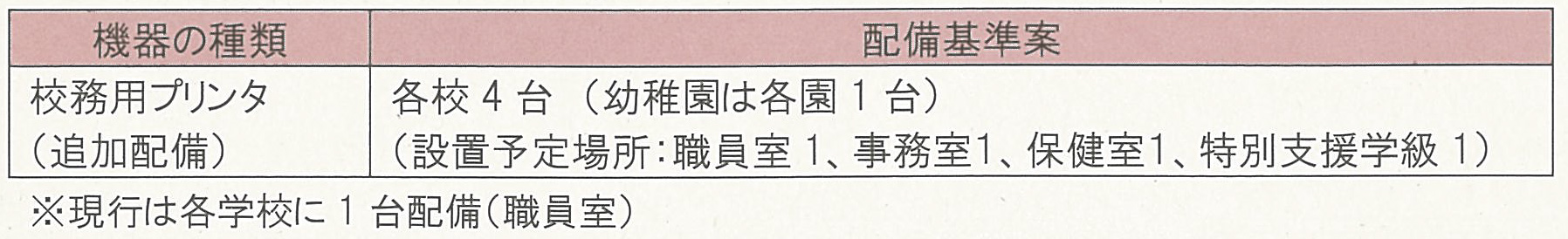

(7)プリンタの追加配備

現在、各学校にはモノクロレーザプリンタが各1台配備されています。通知表や各種だよりの作成等の業務をより効率的に行えるよう、プリンタの追加配備を行います。

プリンタの追加配備は原則として、カラーレーザープリンタを中心に職員室、事務室、保健室、特別支援学級に各1台ずつとします(幼稚園は各園1台)。参考値として、以下に配備基準を示します。

【表:配備基準案(校務用プリンタ)】