教育ネットワークの運用管理の一元化を図り、安定した情報システムの利用環境を提供するため、必要となるサーバ機能を、耐震性・耐火性に優れ、災害対策や高度なセキュリティ対策が施された、一か所のデータセンター(学校データセンター)に集中配備します。なお、学校データセンターの設置場所については、前述の条件を満たし高い信頼性のある、民間のデータセンターを検討します。

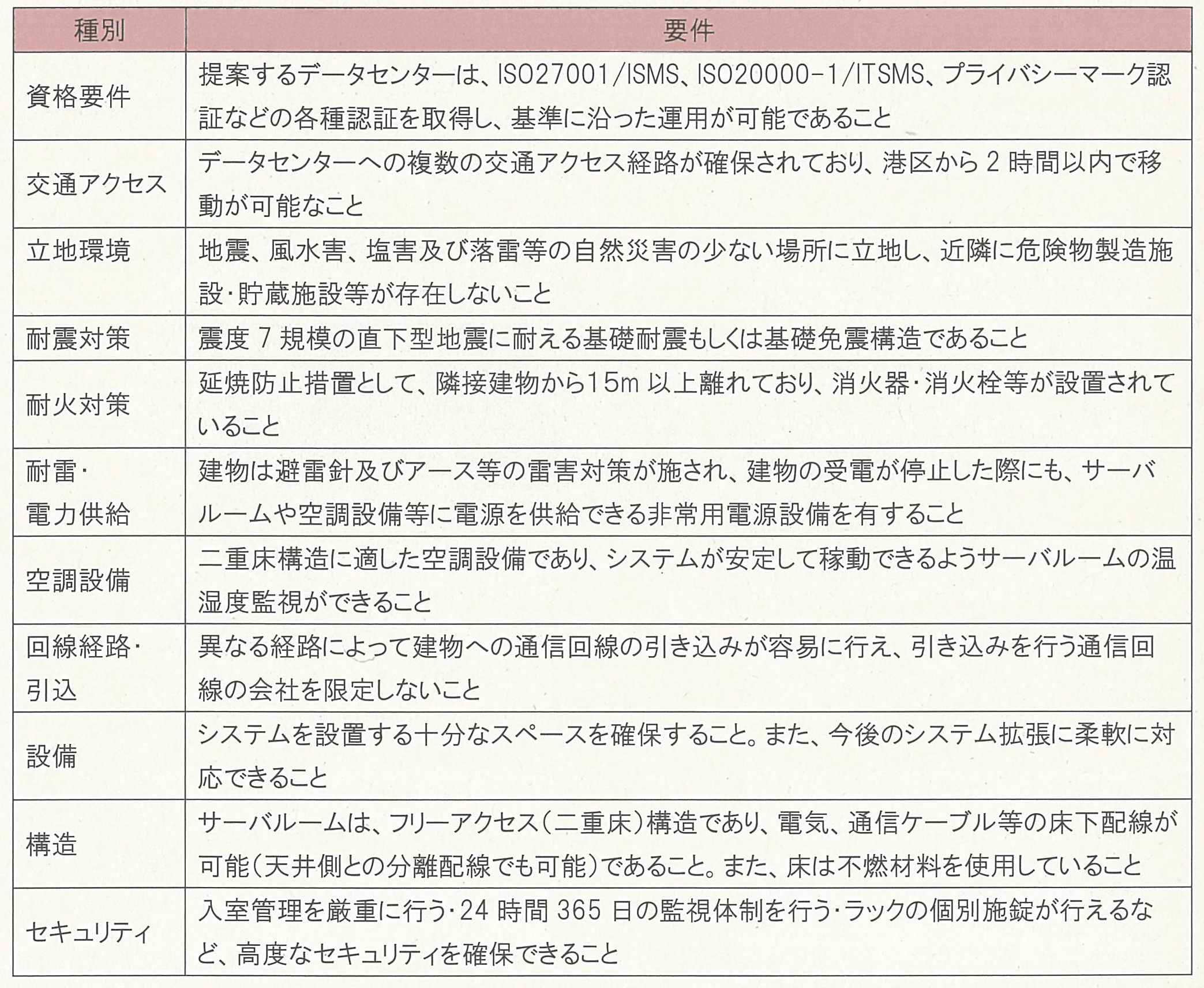

以下に、学校データセンターに求められる要件の一覧を例示します。

【表:学校データセンターに求められる要件一覧(例示)】

(2)運用管理のアウトソーシング

システムを運用管理し、安定した利用環境を維持するためには、情報システムに関する高度な専門性が求められます。また、情報システムに精通した者を限られた人員配置のなかで継続的に育成していくことは困難であることも想定されます。よって、学校データセンターを中心とする教育ネットワークの運用管理は、システム技術を有する事業者への委託(アウトソーシング)を行います。

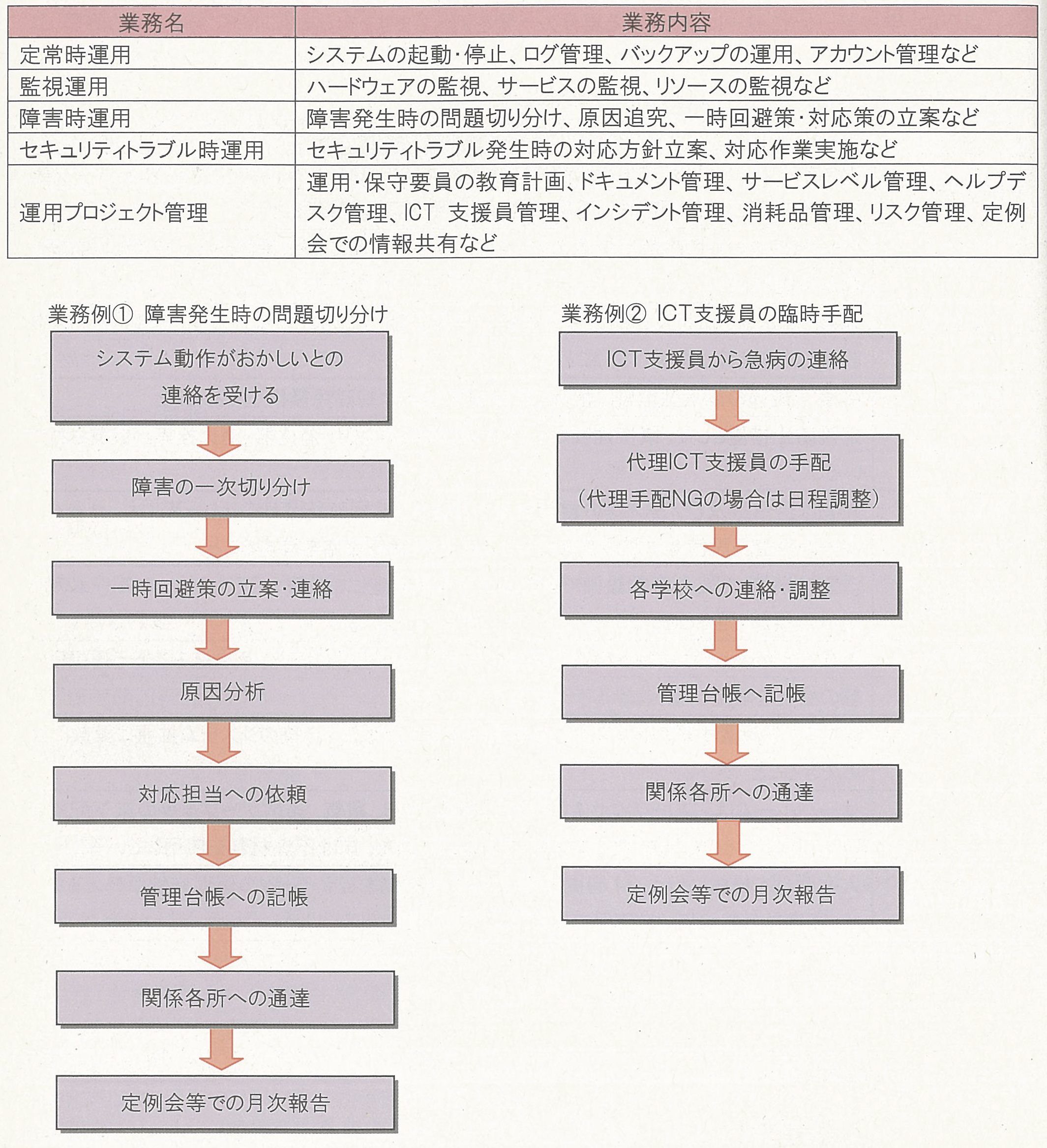

具体的には、以下のような業務を委託することを想定しています。

【表:運用管理業務の例示】

(3)学校ヘルプデスクの設置

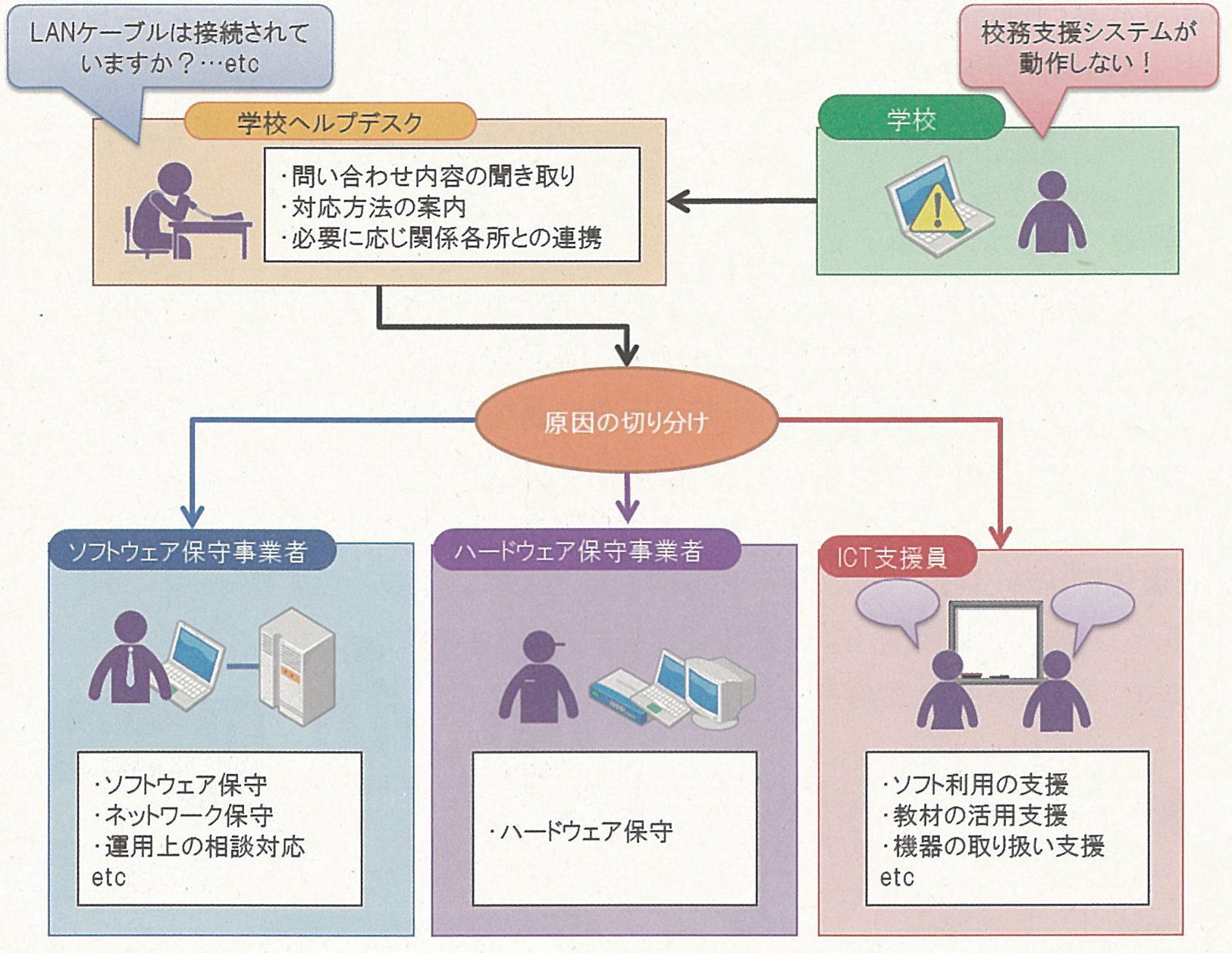

現行の学校配備システムでは、情報システムの種類、機器別に複数の問い合わせ窓口が設置されており、疑問やトラブルが生じた際に問い合わせ先がわからず、解決に時間を要することがあります。

そこで、新みなと教育情報システムにおける情報機器に関する幼稚園・小中学校からの問い合わせを一括で受け付ける、「学校ヘルプデスク」の設置を行います。学校ヘルプデスクは、教育ネットワークのソフトウェア保守事業者、ハードウェア保守事業者、ICT支援員等の関係者と連携し、生じている問題への対処を行います。

【図:学校ヘルプデスクの運用イメージ】

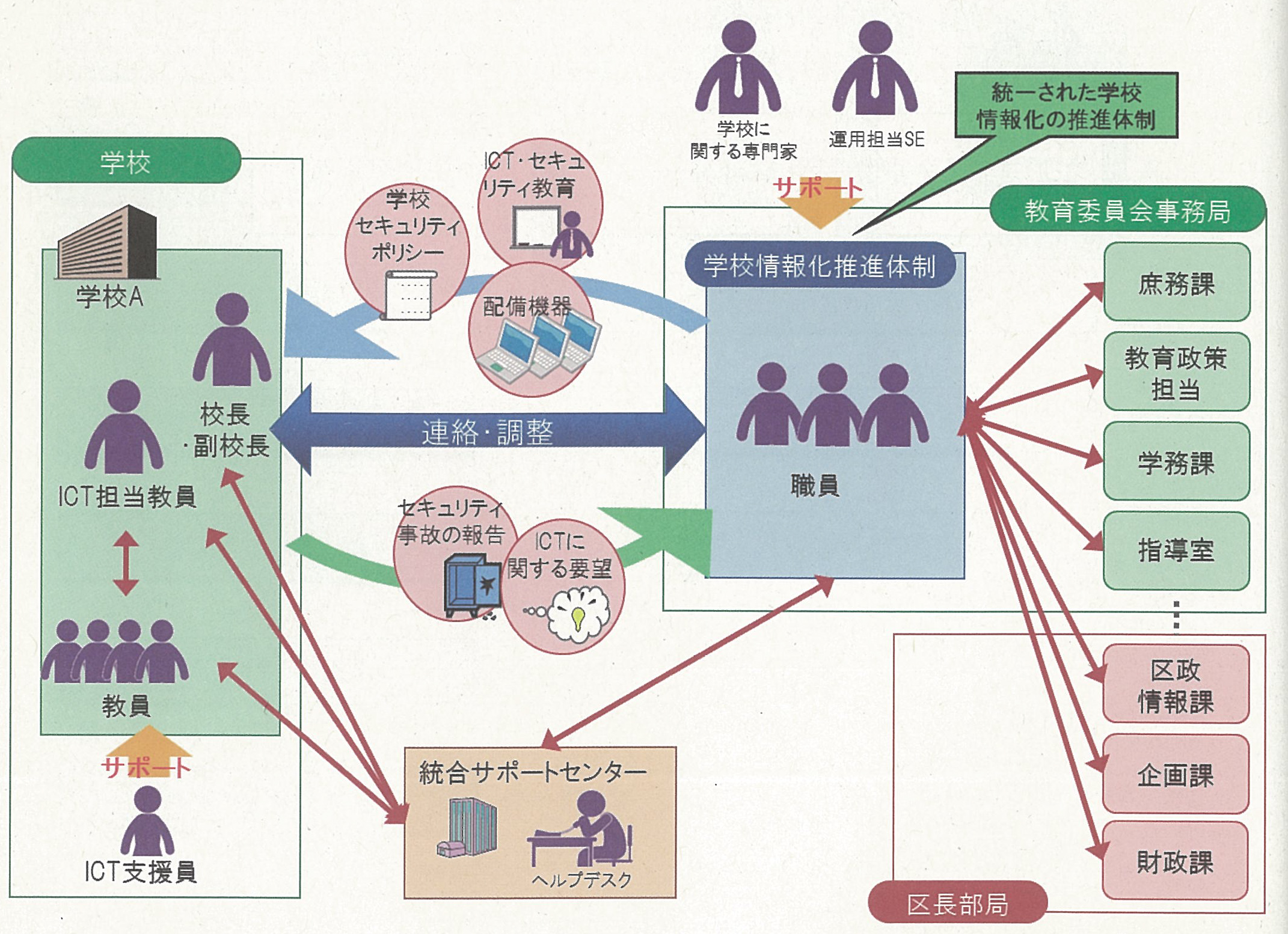

(4)統一された学校情報化の推進体制

(ア)学校情報化の推進体制の整備

港区教育情報化推進会議のもとに「学校情報化システム構築部会」を設置し、学校情報化を推進します。この部会には、必要に応じて学校、区政情報課等の参加を得て実効性を担保します。

また、学校、教育委員会事務局各課室、区長部局等との組織的な連携を図り、システム構築や機器調達、教員への研修等を推進するため、教育委員会事務局指導室内に学校情報化を推進する体制を整備します。

併せて、学校情報のアドバイスやシステム構築を監理する支援体制も整備します。支援体制には情報システムに関する高度な専門性と学校業務に関する知識が求められるため、情報システム・学校業務に精通した者(運用担当SE等)の支援をアウトソーシングにより確保します。

この学校情報化の推進に関する進捗管理は、推進体制内にて行うことを想定しています。

(イ)システムの評価・検証(システムアセスメント)

学校情報化を推進する各種施策については、区の情報化推進の一貫として捉え、港区システムアセスメント実施要綱に基づき妥当性・必要性・実現性・有効性等の観点から総合的に評価・検証を行うことで、区としてのチェック機能を強化します。またアセスメント結果を基に適切な予算への反映を確保できるよう、全庁的な連携を行います。

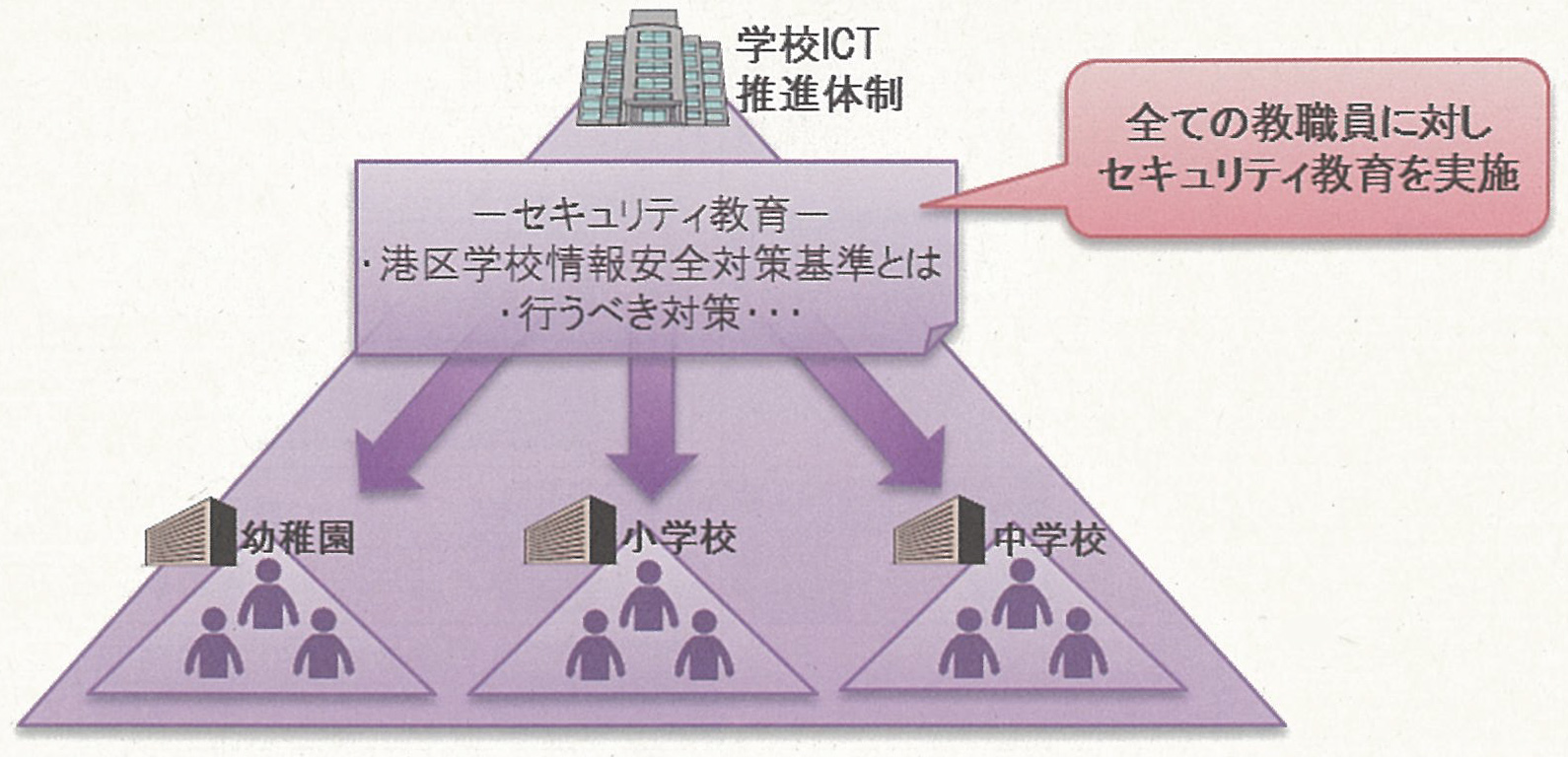

【図:学校情報化推進体制イメージ】

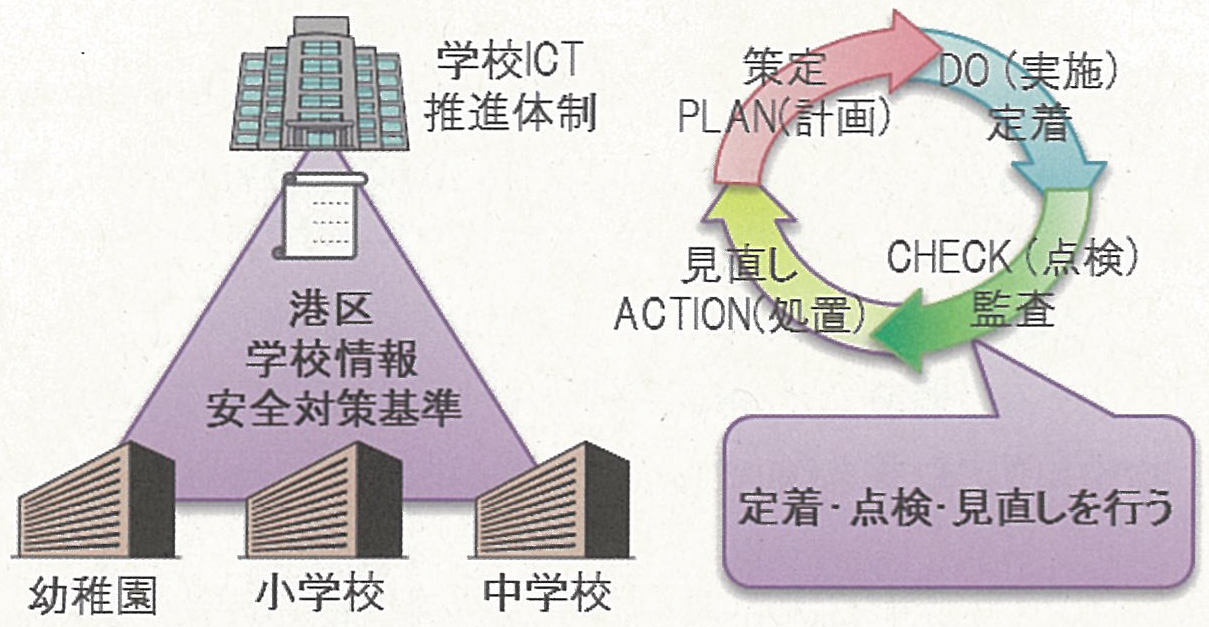

(5)港区学校情報安全対策基準に基づく運用

港区情報安全対策基本方針に基づく港区学校情報安全対策基準を遵守するとともに、港区学校情報安全対策実施手順を必要に応じて見直します。

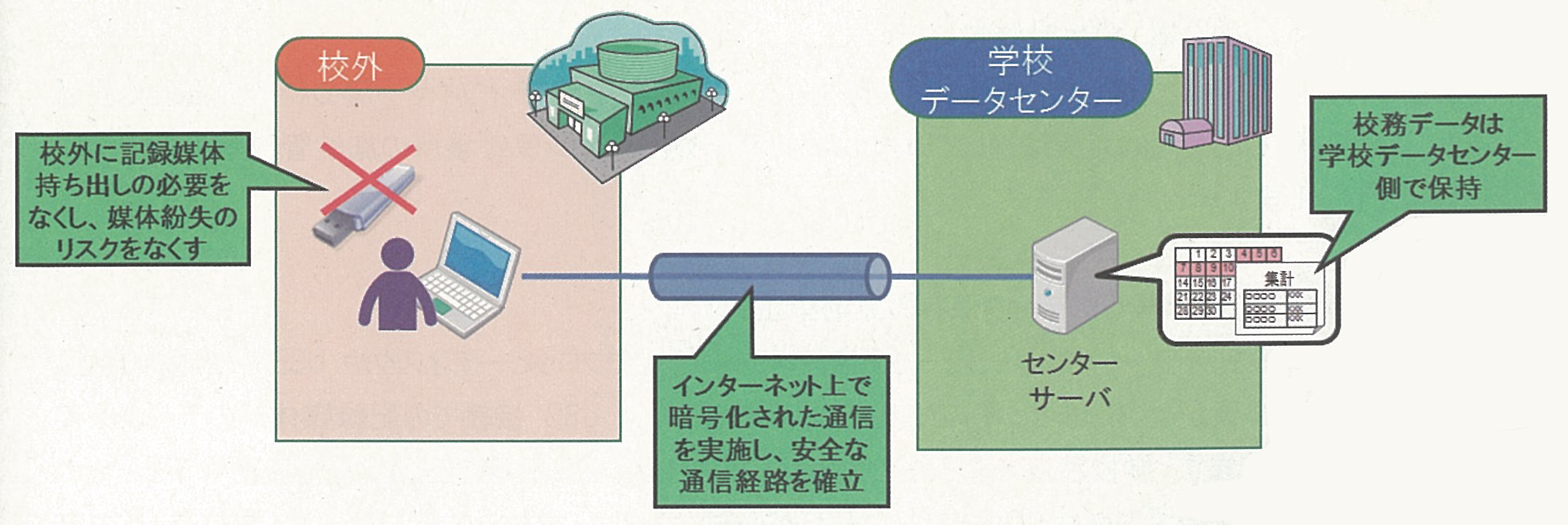

(6)校外からの安全な情報アクセス環境整備

教員は、研究活動など校外での電子データ利用を必要とする業務があるため、校外において電子データにアクセスする手段が必要となります。既存環境においては暗号化USBメモリを用いて校外に電子データを持ち出していましたが、より安全性が高い環境を実現するために、インターネットの暗号化通信技術を用いて学校データセンターに校外から安全にアクセスし、学校データセンター内でのみ電子データを取り扱える(校外に電子データを持ち出さない)環境を整備します。他自治体でも採用事例のあるこれらの環境の整備を行うことによって、電子データを校外に持ち出す必要がなくなり、記録媒体紛失のリスクをなくすことが可能となるため、セキュリティを大幅に向上できます。

なお、校外からアクセスして取り扱うことができる情報の範囲については、検討課題とします。

(7)その他のセキュリティ対策

(ア)技術的、物理的セキュリティ対策

教育ネットワークにおいて実施する、技術的、物理的セキュリティ対策を以下に示します。

①生体認証

新校務用パソコンでは校務支援システムにおいて個人情報を取り扱う作業を実施するため、ユーザ認証方法に指紋認証・静脈認証など、セキュリティの高い生体認証の必要性を検討します。

②個人IDの付与、アクセス制御、ログの取得

新みなと教育情報システムの環境では、教職員一人ひとりに一意にIDを付与し、個人IDに基づいたアクセス制御を行います。また、ログの取得を行い、不適正な利用の抑止、事故発生時の原因究明の迅速化を図ります。

③コンピュータウイルス、不正アクセスへの対策

ウイルス対策システム及びWSUS※を導入し、コンピュータウイルス、不正アクセス等による情報資産の破壊、漏えい等を防止します。

※WSUS(Windows Server Update Services):企業などで多数運用されているWindowsパソコンに、サーバから一括してセキュリティ更新やパッチの適用、サービスパックの導入などを行なうことができるソフトウェア。

④学校データセンターでのデータ管理

教育ネットワークで取り扱う電子データは、すべて学校データセンターのサーバ内で管理を行うことを目指しています。これにより、地震、火災、水害等による情報資産の破壊、消失のおそれ、パソコン本体の盗難、紛失等による情報漏えいのおそれを軽減します。

⑤校内パソコンの盗難、紛失対策等

配備されるパソコンは、校内での可搬利用を前提とするため、セキュリティワイヤー等の特定の場所で利用することを前提とした物理的対策は適していません。そのため、パソコン保管場所の施錠管理等の運用面での対策を強化します。

⑥USB接続、記録媒体ヘのデータ保存の原則禁止

校内システムのネットワーク化により、データ移動のために校内でフロッピーディスクやUSBメモリ等の記録媒体を利用する必要がなくなります。そのため、フロッピーディスク、USB接続での記録媒体へのデータ保存を原則として禁止します。学校独自で導入する教育目的の機器やプリンタ等の接続、教育活動やPTAとの情報交換等でやむを得ず記録媒体へのデータ保存が必要なときは、学校システム管理者(学校長)への申請により、利用を許可します。

(イ)セキュリティ研修の強化・充実

港区学校情報安全対策基準に基づいて、教職員のセキュリティ意識を向上させる組織的な取組として学校情報化推進体制のもとで、従来のセキュリティ研修を強化・充実させることを検討します。研修の実施方法としては、集合研修やeラーニングを利用したシステムによる研修等を想定しています。