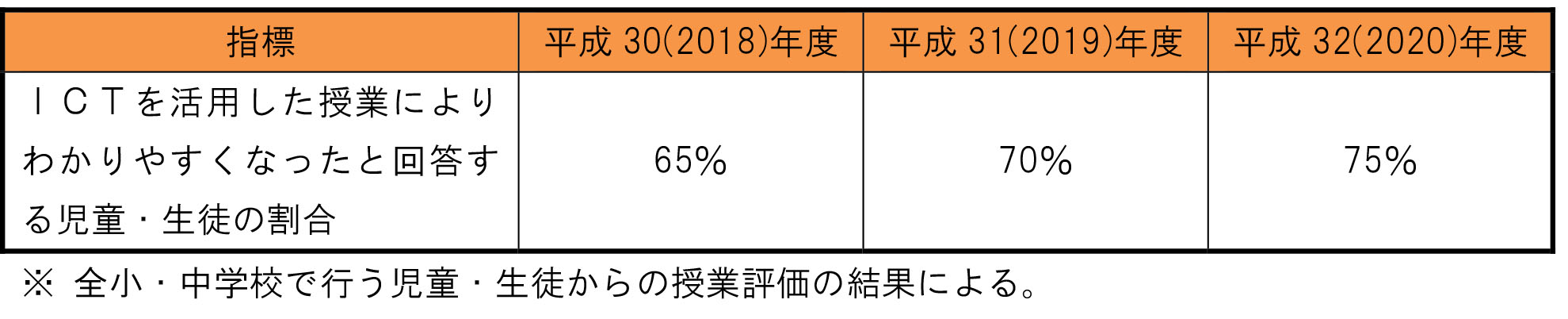

【成果指標】

施策① 児童・生徒の情報活用能力の育成【レベルアップ】

文部科学省は平成23(2011)年4月に取りまとめた「教育の情報化ビジョン」の中で、児童・生徒の情報活用能力の育成に当たり、以下の3点が重要であるとしています。

ア 情報活用の実践力

課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・処理・編集・創造・表現し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

イ 情報の科学的な理解

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱い、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

ウ 情報社会に参画する態度

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

上記3つの観点を相互に関連付けてバランスよく習得させるため、義務教育期間における児童・生徒の発達段階に応じた情報教育に関する指導指針を作成し、小・中学校で実践します。

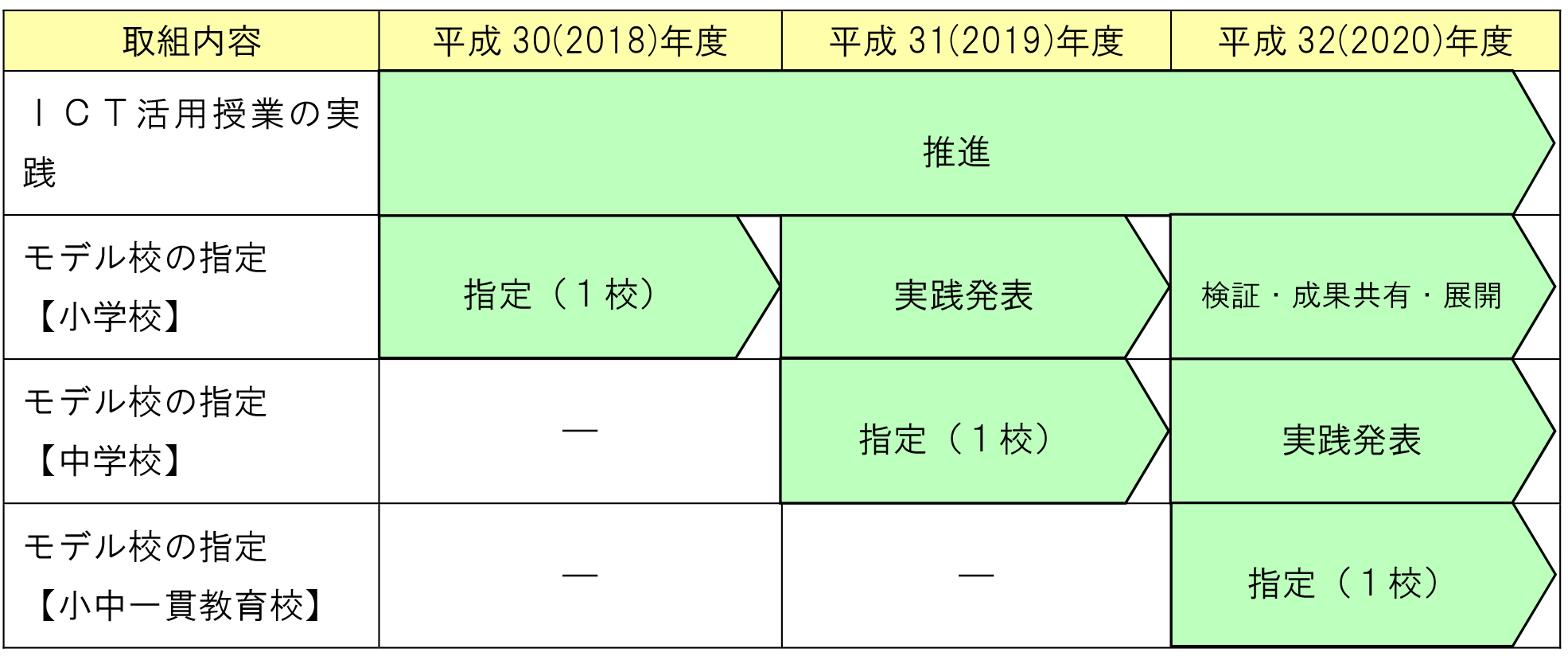

施策② 教科指導におけるICT活用の実践【レベルアップ】

教科指導におけるICTの活用は、児童・生徒の学習への興味関心を高めるとともに、拡大、動画配信や音声朗読等の機能を活用することにより、学習内容を分かりやすく説明できる効果が期待できます。また、子どもたちが教え合い学び合うなどの協働学習での有効活用も期待できます。

そのため、小・中学校における各教科指導において、学習目標の達成やねらいに沿った授業を実践することを目的に、ICT活用を積極的に推進します。

また、ICTを活用した授業の実践を促進し、その効果を検証するために、区研究奨励校のうち小・中学校及び小中一貫教育校各1校について、重点的にICTを活用した授業を実施するモデル校と位置付け、学識者を招いた指導研修等を通じて授業内容の充実を図るとともに、その内容を検証し、研究成果を他校に還元します。

【ICTを活用した授業実践例】

●国語

・古典等の朗読見本として、デジタル教科書の音声を聞かせ、読むテンポや発音について確認させる。

・漢字の文字を拡大掲示し、筆順や、とめ・はらいのポイントを解説する。

●算数

・図形の面積を学習する際、デジタル教科書で図形を分解して、組合せのシミュレーションを行う。

●理科

・生物分野において、写真や動画を用いて、成長の過程を観察する。

●社会

・課外学習でタブレット端末を用いて写真や動画を撮影し、持ち寄ったものを資料に整理して、グループ発表を行う。

●英語

・正確な発音や会話を音声で聞かせるとともに、タブレット端末を用いて児童・生徒同士で発音の様子を撮影し、振り返りを行う。

●体育

・特に動きをイメージしづらいハードル走や器械体操等の授業において、自分の動きを客観的に映像で確認し、修正する。

施策③ プログラミング教育の推進【新規】

新学習指導要領において、児童の論理的思考力や創造性、問題解決能力といった資質・能力を育むことを目的に、平成32(2020)年度から小学校におけるプログラミング教育が必修化されます。

今後各小学校が円滑にプログラミング教育を開始できるよう教育委員会として支援していくため、現在一部の学校で実施しているプログラミング教育の内容を周知するとともに、教員向け研修をとおして、国語・算数・理科・総合的な学習など、各教科の特質に応じた実践方法の例示等を行っていきます。

施策④ 情報モラル教育の充実【レベルアップ】

パソコンや携帯電話などを通じたインターネット利用が急速に進み、違法・有害情報に起因する問題が多発する中で、児童・生徒が情報内容を適切に判断できる能力が必要となっています。

適切な情報モラル指導を行うため、教員を対象とした研修の実施等により教員自身の情報モラルの意識を高めるとともに、文部科学省が提示する「情報モラル指導カリキュラム」等に基づき、児童・生徒の発達段階に応じた指導を行います。

また、児童・生徒が有害情報に接したり、トラブルに巻き込まれたりすることがないよう、家庭への情報提供やSNSに関するルールづくり等の働きかけを行っていきます。

施策⑤ 個に応じたICT活用の推進【新規】

特別支援学級では、障害特性の異なる様々な子どもたち一人ひとりの持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められています。そのため、個別の障害特性や発達段階を考慮した学習、小集団での学習、それぞれにICTの効果的な活用を研究するとともに、教科の補充指導に役に立つ学習用ソフトの導入を検討します。

また、特別支援教室や日本語学級、難聴・言語障害通級指導学級のほか、通常の学級において特別な配慮が必要な児童に対しても、ICTの効果的な活用を推進し、個に応じた指導を充実します。

併せて、適応指導教室においては、タブレット端末を配備することで個々の学習スタイルに応じた学習環境を整えるとともに、小集団での調べ学習の実施やメール機能を用いた在籍校担任教員とのコミュニケーションツールとして活用します。