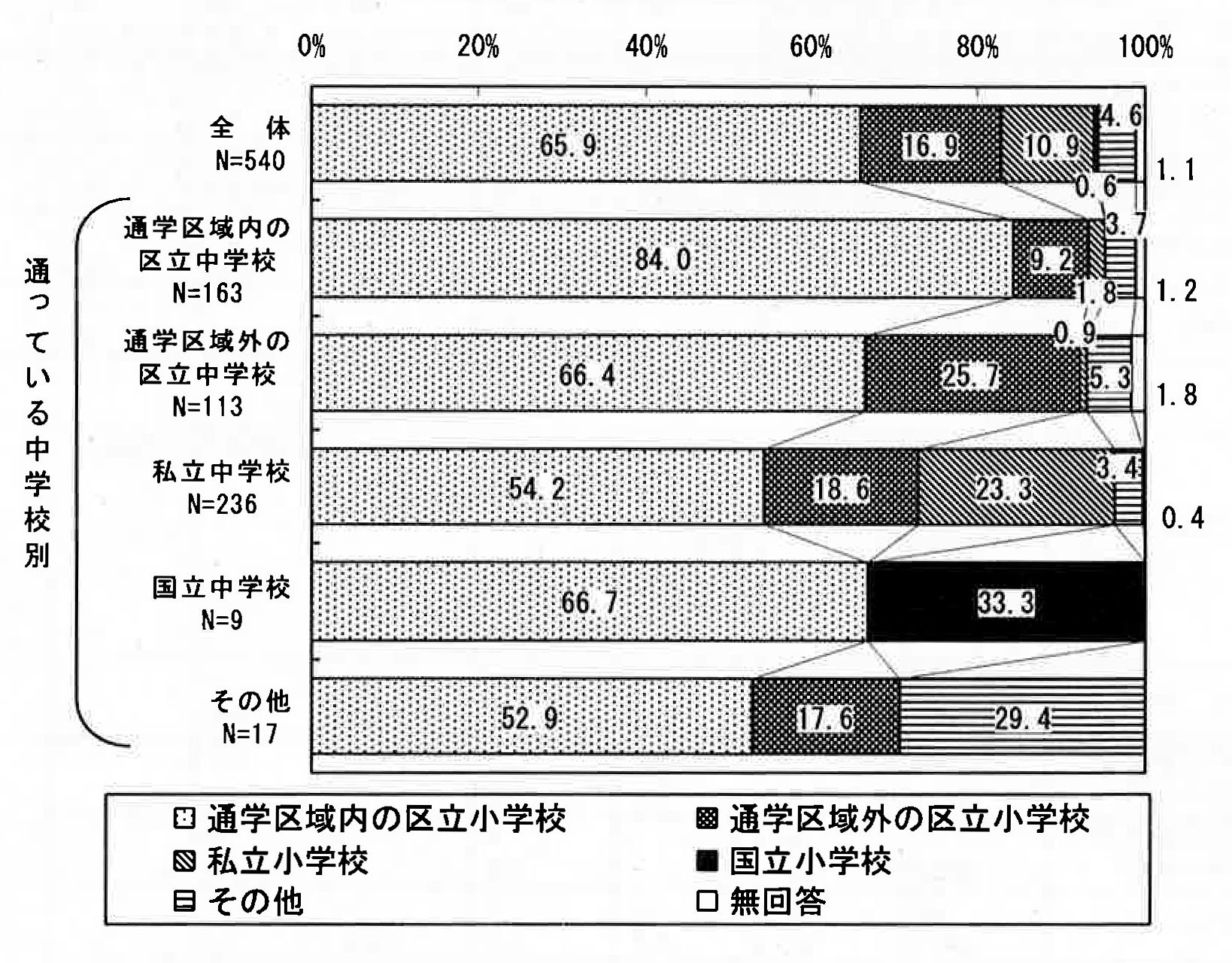

卒業した小学校の種類は、全体では「通学区域内の小学校」が65.9%で最も割合が高く、以下「通学区域外の小学校」(16.9%)、「私立小学校」(10.9%)と続く。

通っている中学校別にみると、通学区域内の区立中学校に通っている子どもの84.0%は「通学区域内の区立小学校を卒業している。私立中学校に通っている子どもの54.2%は「通学区域内の区立小学校」、23.3%は「私立小学校」を卒業している。

図表6-3-① 卒業した小学校について(通っている中学校別)

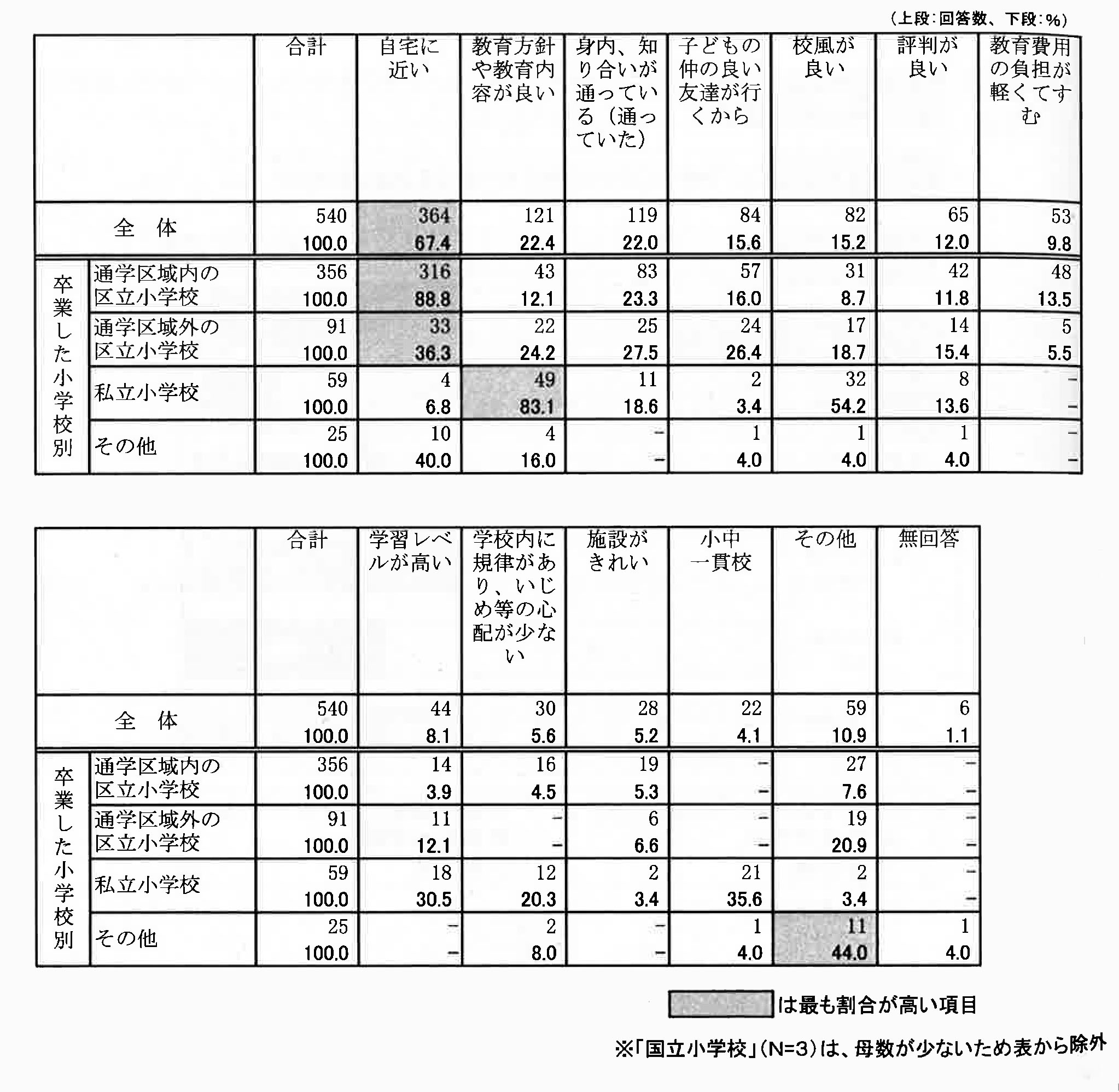

②小学校を選んだ理由(12項目中3つまでの複数回答)

卒業した小学校を選んだ理由をみると、区立小学校(通学区域内、通学区域外)を選んだ理由は「自宅に近いから」が最も多く、特に通学区域内の区立小学校では88.8%と割合が高い。私立小学校を選んだ理由は「教育方針や教育内容が良いから」が83.1%で最も割合が高い。

図表6-3-② 卒業した小学校を選んだ理由(学校別)

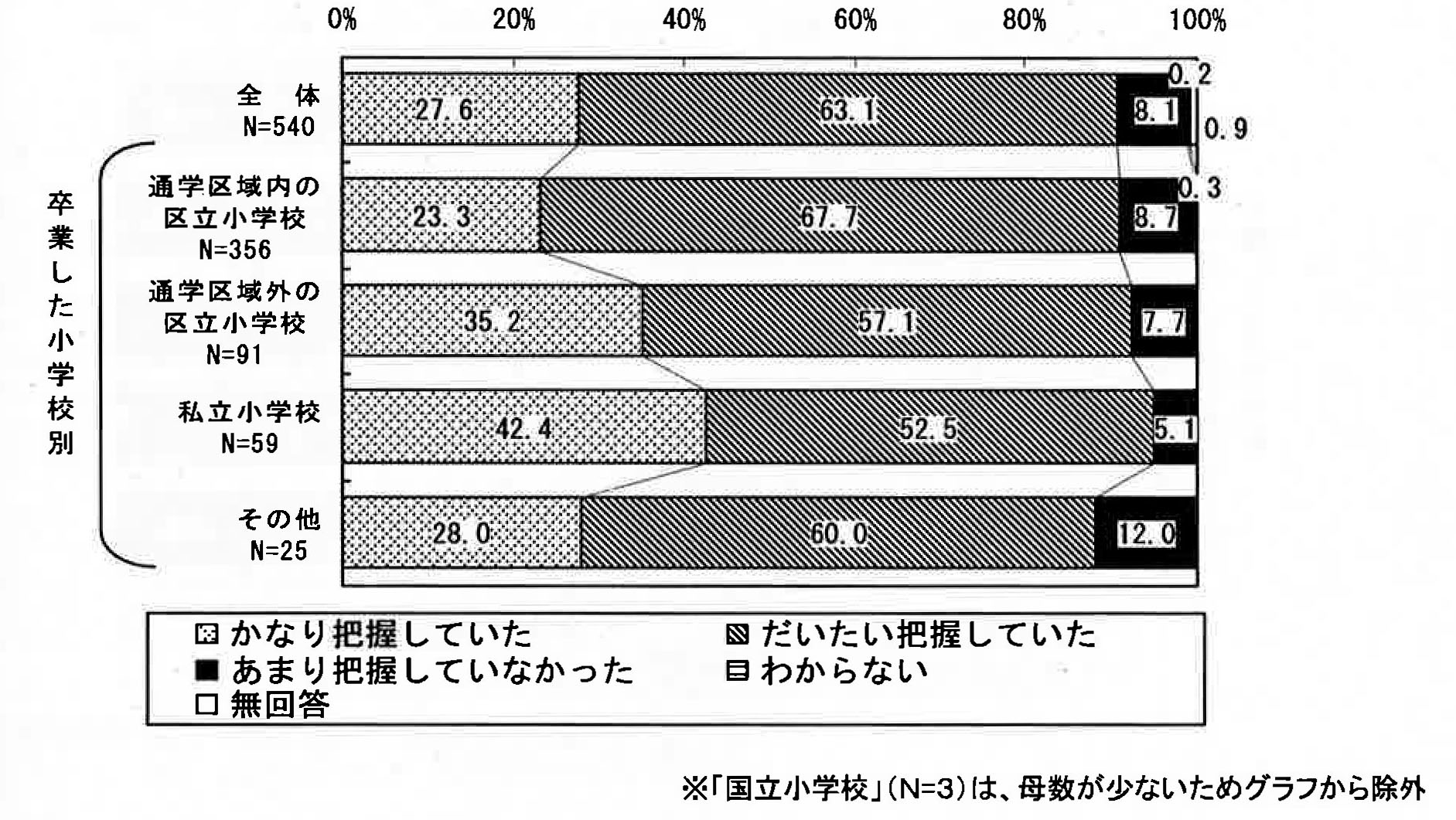

③子どもの小学校での生活ぶりの把握

子どもの小学校での生活ぶりの把握について、全体の63.1%は「だいたい把握していた」と回答し、「かなり把握していた」(27.6%)を合わせた『把握していた』割合は9割強となっている。

卒業した小学校別にみると、区立小学校(通学区域内、通学区域外)より私立小学校を卒業した子どもの保護者で生活ぶりを把握していた割合が高い。

図表6-3-③ 子どもの小学校での生活ぶりの把握(卒業した小学校別)

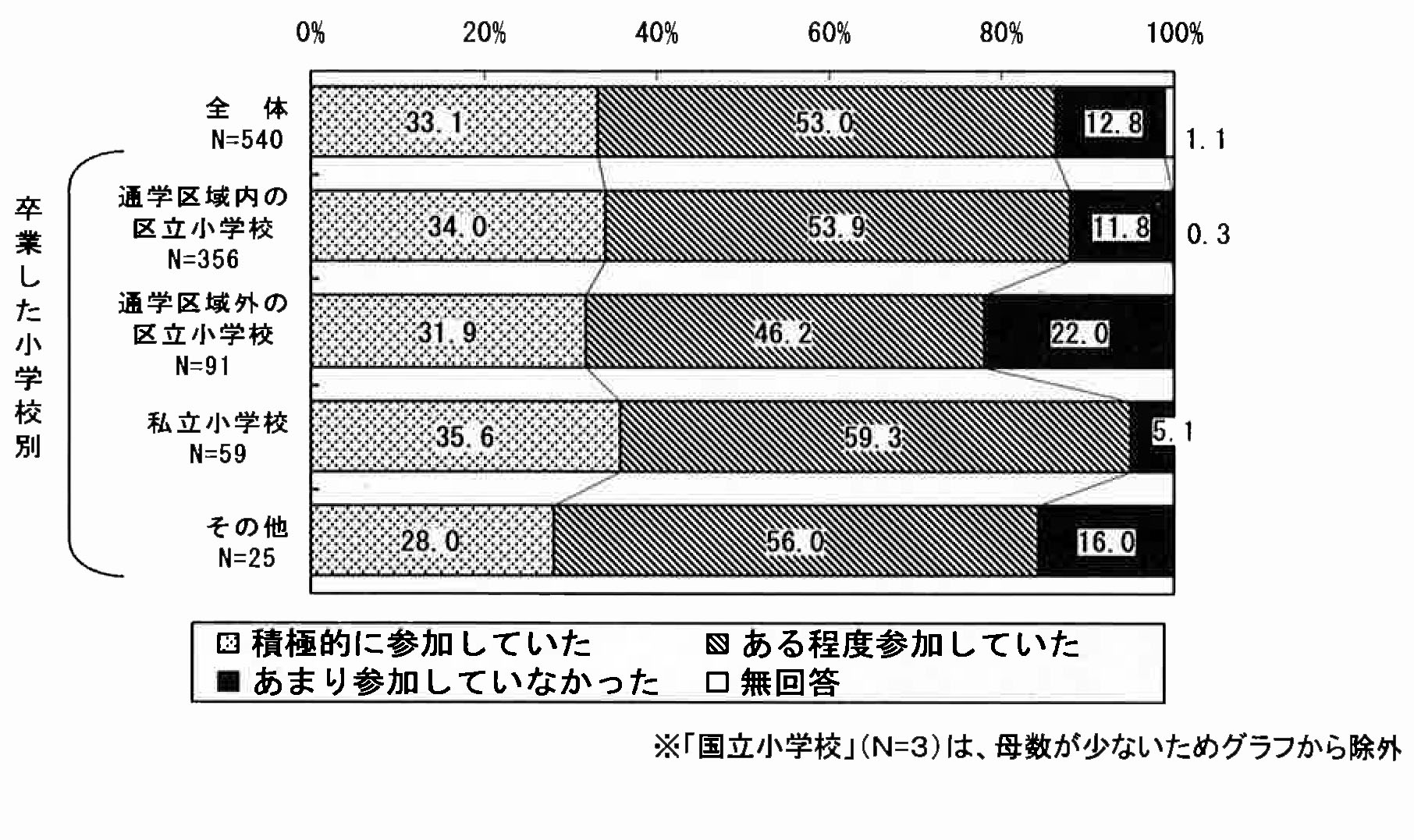

④小学校の運営や行事への関わり

小学校の運営や行事への関わりについて尋ねたところ、全体では「ある程度参加していた」が53.0%で最も割合が高い。

卒業した小学校別にみると、区立小学校(通学区域内、通学区域外)より私立小学校を卒業した子どもの保護者で小学校の運営や行事へ関わっていた割合が高い。

図表6-3-④ 小学校の運営や行事への関わり(卒業した小学校別)

⑤区立小学校に期待すること(第1位~3位までの順位付け)

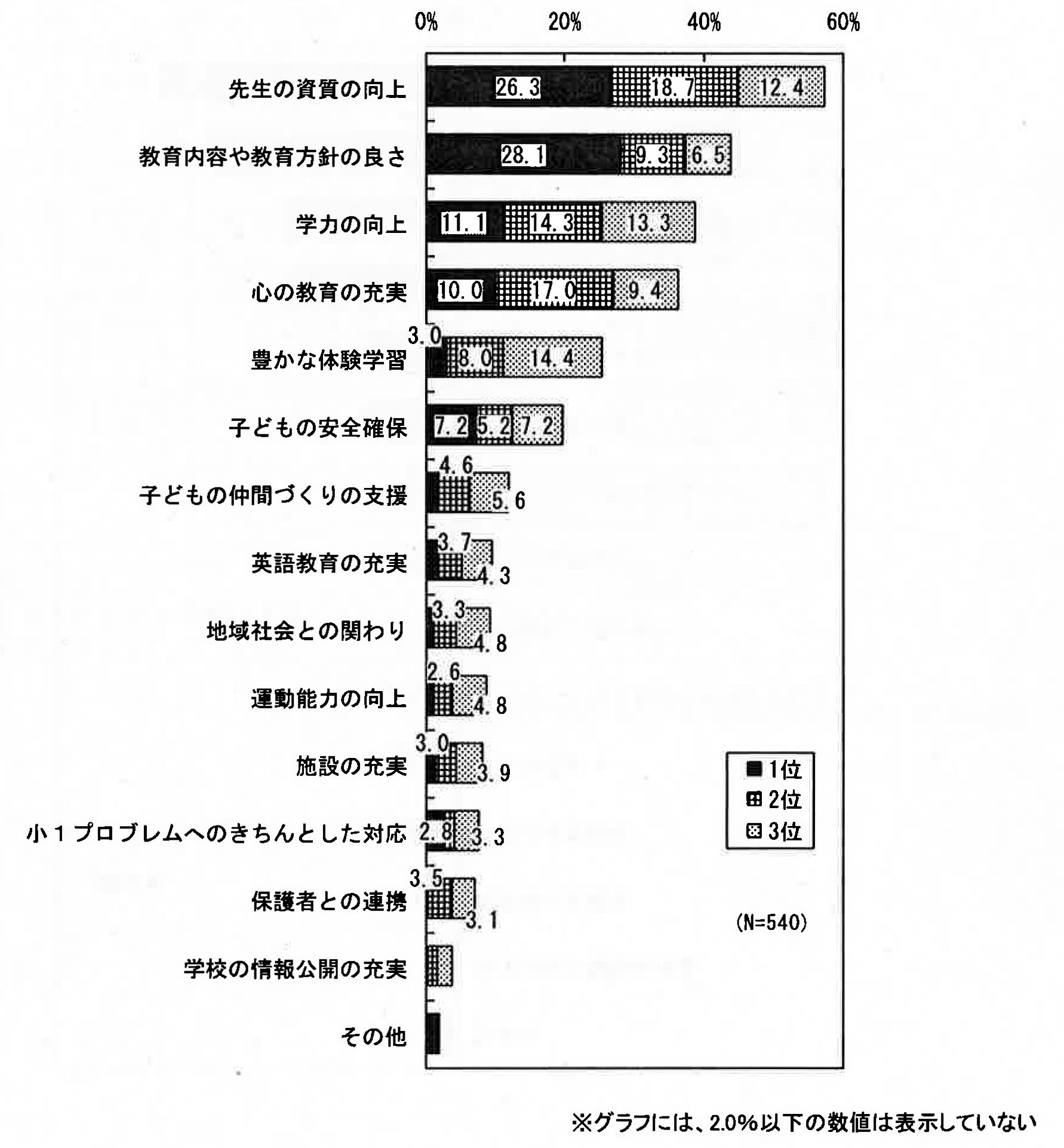

今後、区立小学校に期待することについて、15項目を第1位、第2位、第3位の順で挙げてもらい、各順位の割合を積み上げ、棒グラフにした。

「先生の資質の向上」、「教育内容や教育方針の良さ」は区立小学校に期待することの第1位に多く挙げられている。「先生の資質の向上」は第2位、第3位に挙げられている割合も高い。

図表6-3-⑤-1 今後、区立小学校に期待すること

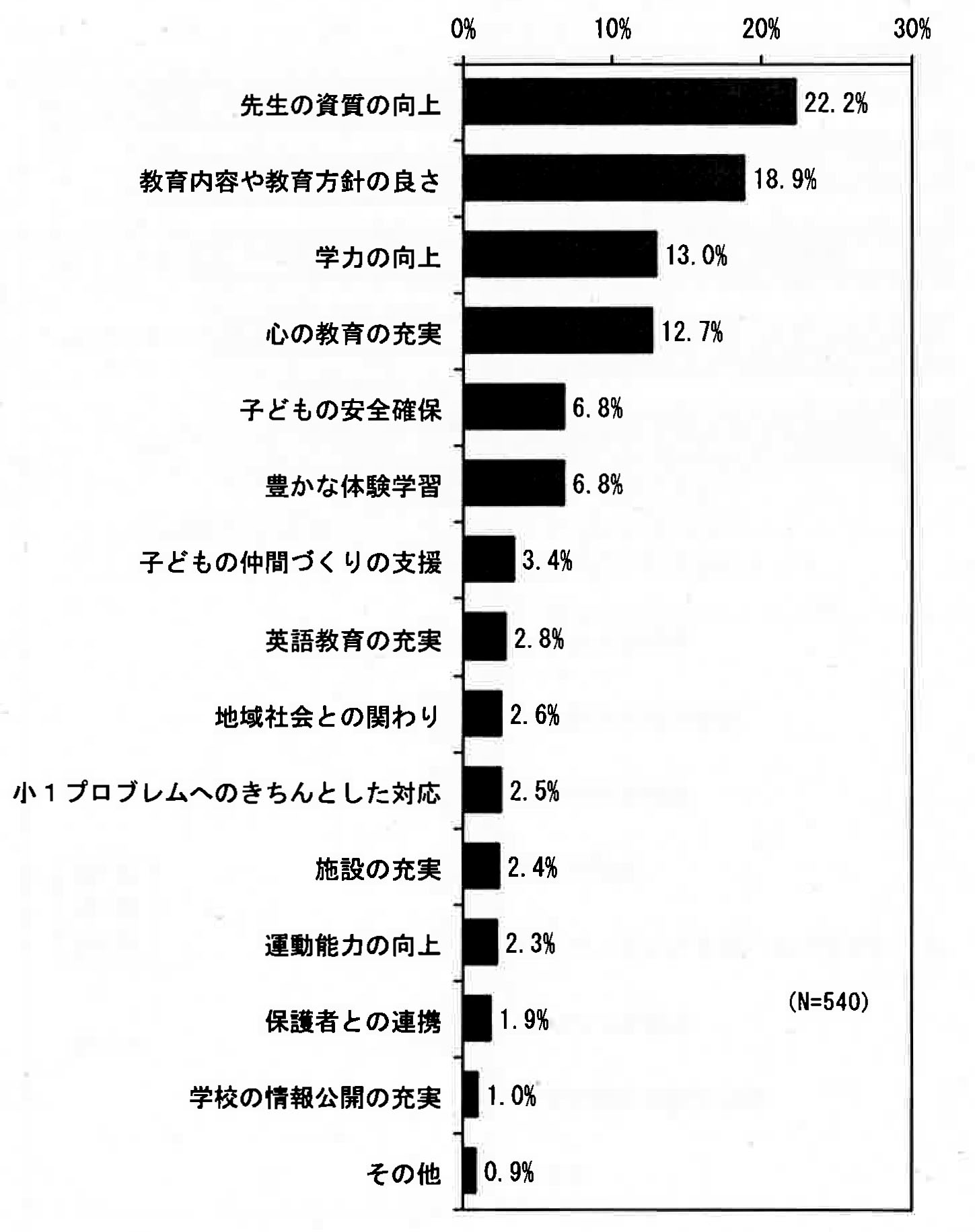

項目ごとに第1位に挙げられた回答数に3点、第2位に挙げられた回答数に2点、第3位に挙げられた回答数に1点のウエイト付けをした。その合計点に占める各項目の点数の割合をグラフにした。

割合が最も高い項目は、「先生の資質の向上」(22.2%)で、以下「教育内容や教育方針の良さ」(18.9%)、「学力の向上」(13.0%)、「心の教育の充実」(12.7%)と続く。

図表6-3-⑤-2 今後、区立小学校に期待すること

⑥区立小学校の学校選択希望制について

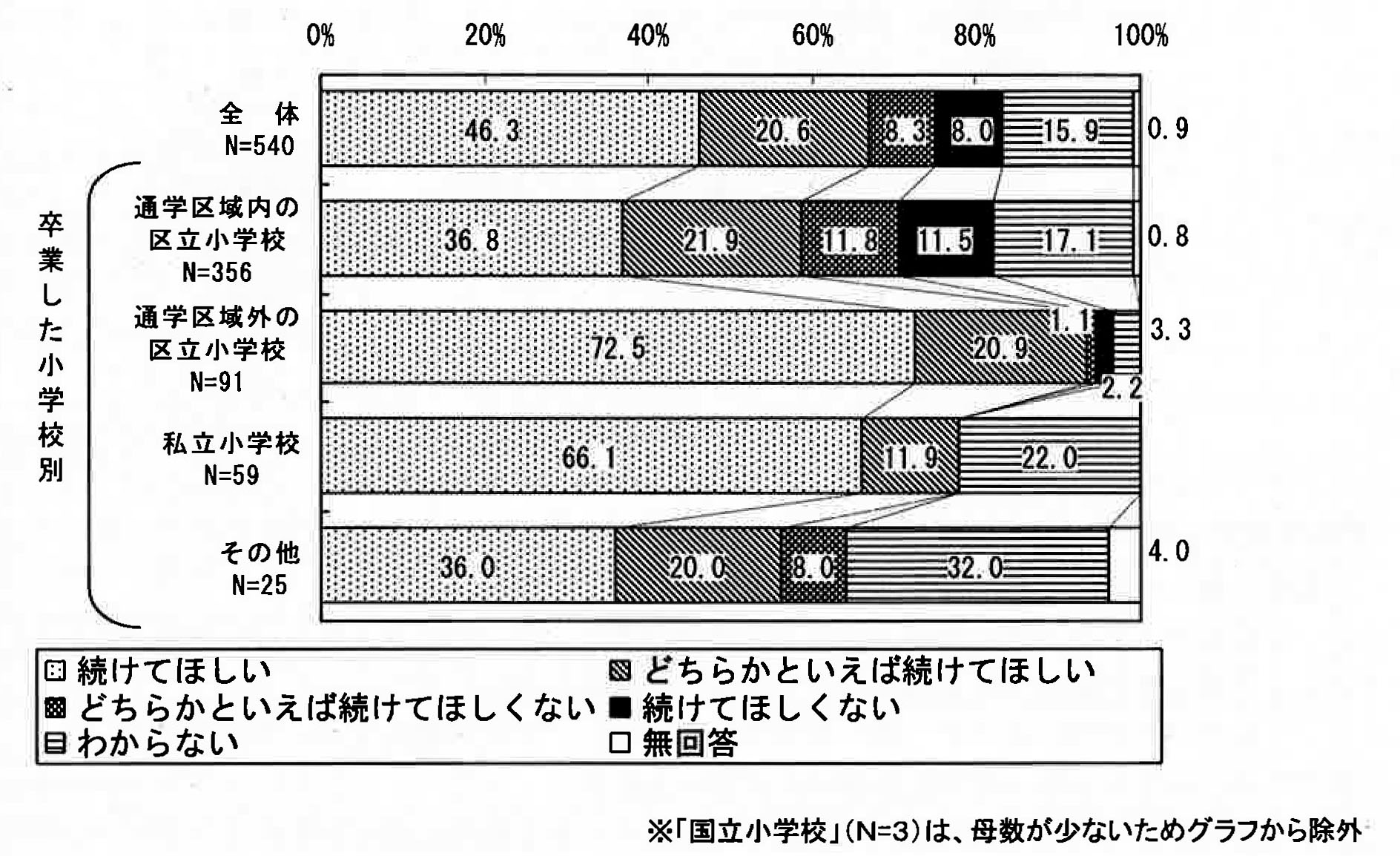

区立小学校の学校選択希望制について尋ねたところ、全体では4割以上が「続けてほしい」と回答し、「どちらかといえば続けてほしい」(20.6%)を合わせた『続けてほしい』割合は66.9%となっている。

卒業した小学校別にみると、子どもが通学区域外の区立小学校へ通っていた保護者では「続けてほしい」割合が72.5%と高い。

図表6-3-⑥ 区立小学校の学校選択希望制について(卒業した小学校別)

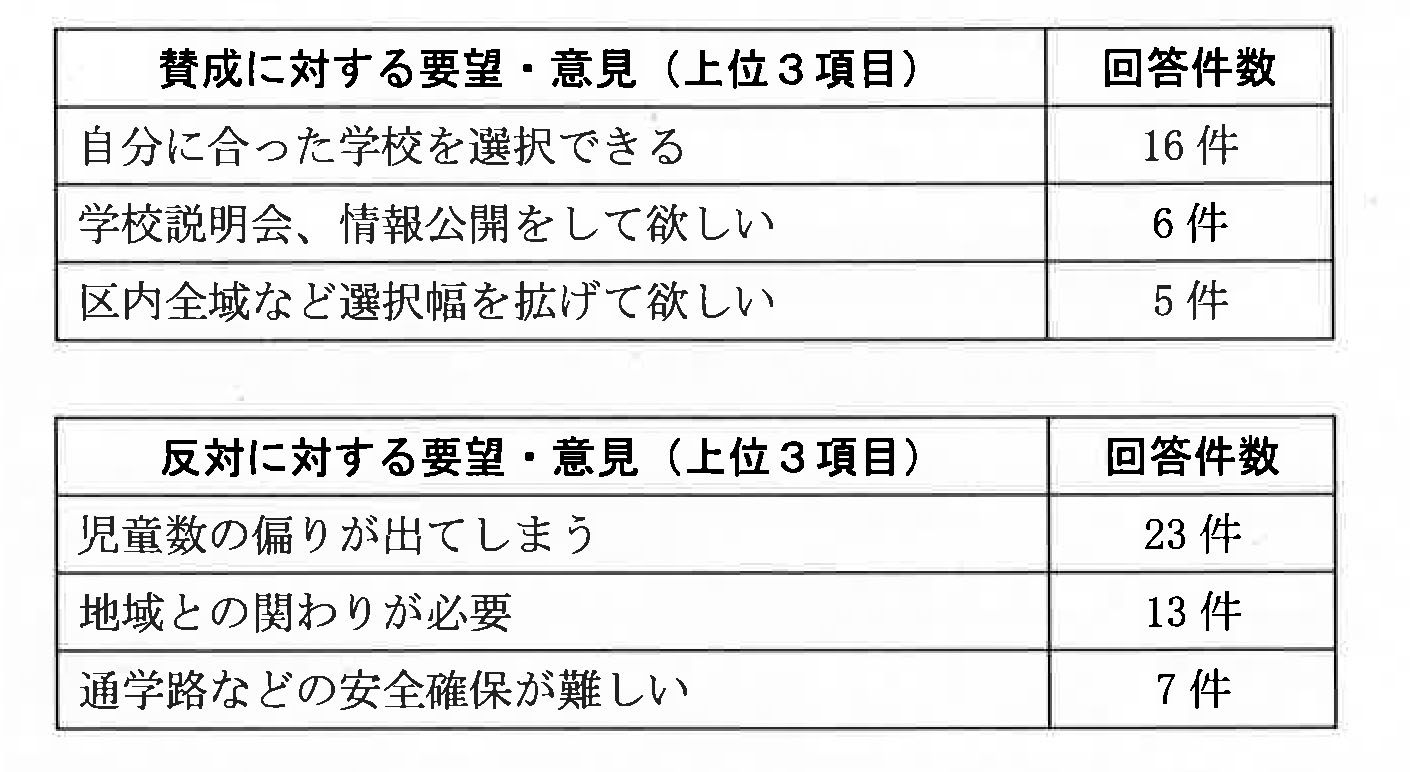

⑦区立小学校の学校選択希望制についての要望や意見(自由回答形式)

区立小学校の学校選択希望制について、自由回答形式で要望や意見を尋ねたところ、学校選択希望制に賛成する人では「自分に合った学校を選択できる」と回答した人が多い。一方、反対する人では「児童数の偏りが出てしまう」、「地域との関わりが必要だと思う」という意見が多かった。

図表6-3-⑦ 区立小学校における学校選択希望制についての要望や意見(複数回答)回答者数N=118

賛成の要望・意見に書かれた主な意見を抜粋した。

自分に合った学校を選択できる

・区立とは言え、各学校にはそれぞれ特色がある。自分の子どもに合った学校に通わせ、楽しい学校生活を送ることが大切で、学力向上の意欲も湧くと思う。

・自分の子どもに合った(親の教育方針に合った)学校を選択でき、良いと思う。

・その子どもに合った学校を選べれば良いと思う。

・その子にあった学校や友達の状況を考えると、ある程度は選択できたほうが、のびのびと学校生活が送れると思う。

・いくつかの小学校の中から、家庭の考えや子どもの状態に合わせて選択できるのは大切だと思う。

学校説明会、情報公開をして欲しい

・選択希望制にしているのだから、各学校の特色をもっと分りやすく保護者に知らせてほしい。また学力レベルの大まかな公開も望む。

・学校説明会を同じ日にしてしまうと、参加できない学校もあるので、できれば複数回やってほしい。

・情報公開をもっと積極的に行ってほしい。

区内全域など選択幅を拡げて欲しい

・区内全域に広げてほしい。

・区内全小学校から選べるようにしてほしい。希望すれば隣接外でも選択できるようにしてほしい。

反対の要望・意見に書かれた主な意見を抜粋した。

児童数の偏りが出てしまう

・地元の小学校に行くほうが良いと思う。偏りが生じて児童数の大小の差が大きいのは良くない。

・人気希望者の偏りとスクールカラーがよりはっきりしてきている。良い面もそうでない面も。

・人数の少ない学校、多い学校というバラつきがあるのは良くない。偏り過ぎないように、何か方法があれば良いが。

・人気のある学校と、そうでない学校の就学児童数があまりにも違うのは良くないと感じている。

・学校選択希望制になったことにより、入学を希望する児童の数の格差がとても大きく、これが何年か続くと学区域内の小学校には通わせづらい(人数が10人以下など)と感じる親が多数いると思う。少人数の良さもあるかと思うが、もっと生徒を集める努力を学校側が打ち出してほしい。

・学校によって人数のばらつきが出てしまい、かえって学校間の差が出ていておかしい。

・人気のある学校に子どもが集中してしまう可能性があり、少人数の学校ができることもあるのでは。1学年1クラスでは、少し寂しく感じる。

・学区外の人の希望が多くなり、人数が減少している学校や、幼稚園までも廃園になっている現象が起きている。変に偏っている。親も子どものことを考えて、自宅近くの学区域内に通わせ、余裕のある生活をさせるべきだと思う。

地域との関わりが必要

・子どもの成長過程において、家庭と学校を中心とした地域社会との関わりの必要性を、他でもない区立小学校で見直してほしい。

・港区内でも地域ごとに、家庭の雰囲気が違う。保護者の考え方が違うことが、PTA活動に影響を与えるので、同じ地域の方が集まっている方が良い。選択制は止めてほしい。

・善悪の判断もできない年齢で、親の価値観のみで公立小の区別・差別をつけるのは、子どもにとって好ましいことではない。子どもには地域を知り、地域と関わり、地域を愛することを大人が教えていくべきだと思う。

・地域のつながりを強めることが防犯・防災のためにも大切なので、住んでいる地域の小学校に子どもを通わせ、保護者同士も交流した方が良い。学校選択希望制には反対。

通学路などの安全確保が難しい

・通学区域が広域だと子どもの負担が増えることと、子どもの安全確保が難しいと思う。

・登下校時の安全確保の問題があるので大変だと思う。

・小学校は特に変わらないと思うので、安全面から考えても自宅から近い方が良いのではないかと思う。