少子化の要因としては、結婚に対する意識の変化、性別役割分業を前提とした職場優先の働き方、核家族化・都市化の進行による仕事と子育ての両立への負担感の増大等が指摘されており、結果として子育てそのものの負担感の増大や子どもを持つこと自体に対する意識の変化を呼んだとされています。

一方、港区では都心回帰による生産年齢人口の流入により、人口が増加する中、年少人口は増加し、とりわけ0~4歳の子どもの数が増えています。合計特殊出生率は、東京都では平成18年より3年連続で上昇していますが、港区は平成17年より継続して上昇しており、平成20年では1.13と、東京都23区の1.04、東京都全体の1.09を上回り、区部で7位となっています。

<区内人口の増加>

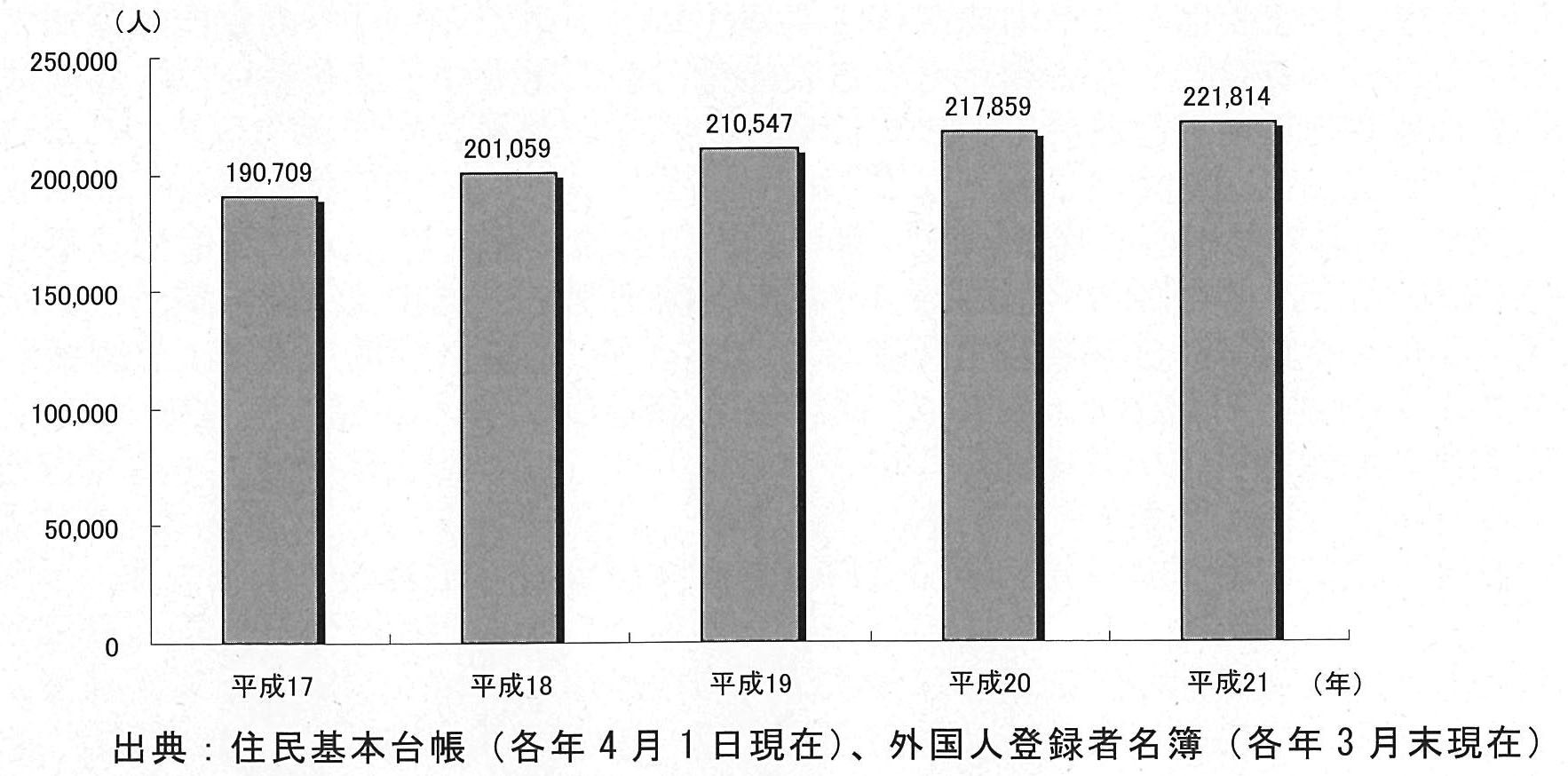

港区の人口は、過去5年間にわたって増加し続けており、平成21年には221,814人となっています(図表‐1)。

図表‐1 人口の推移(港区)

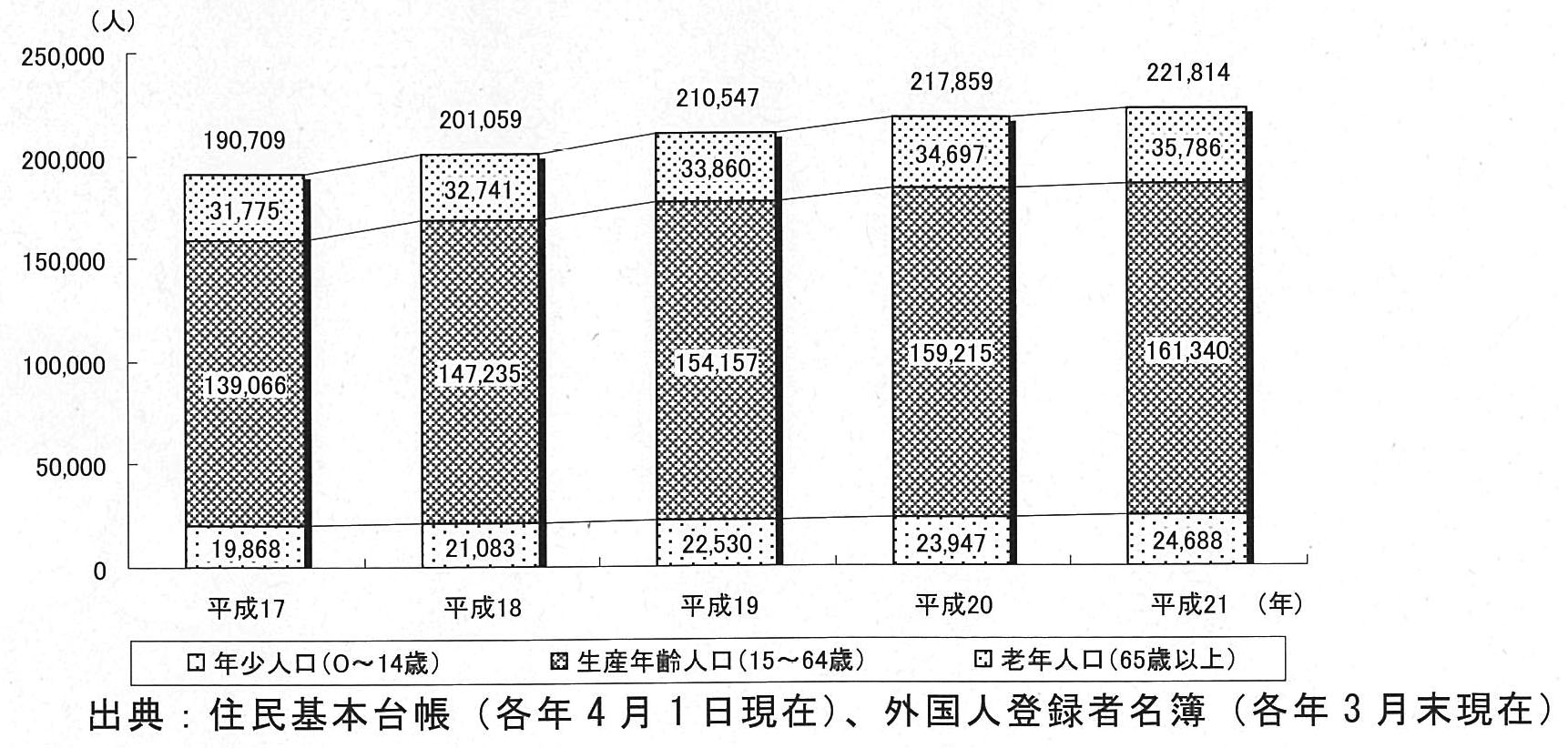

年少人口、生産年齢人口、老年人口ともに年々増加していますが、特に年少人口は平成17年に比べて1.24倍になっています(図表‐2)。

図表‐2 年齢3区分別人口割合の推移(港区)

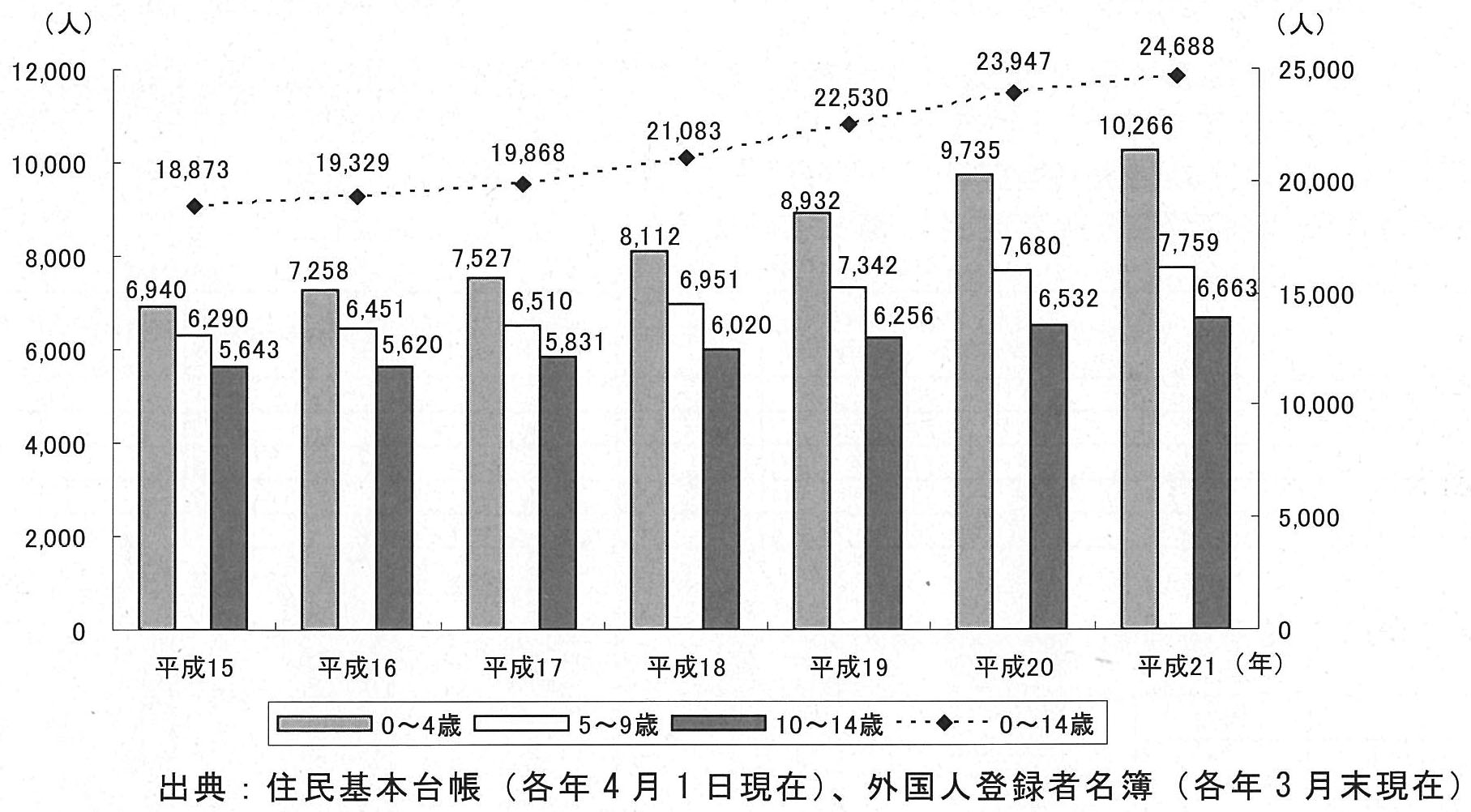

年少人口は平成17年以降増加し続けています。その内訳を見ると、0~4歳、5~9歳、10~14歳それぞれの人口が増加していますが、特に0~4歳の人口の増加が顕著であることが分かります(図表‐3)。

図表‐3 年少人口(港区)

<合計特殊出生率の上昇>

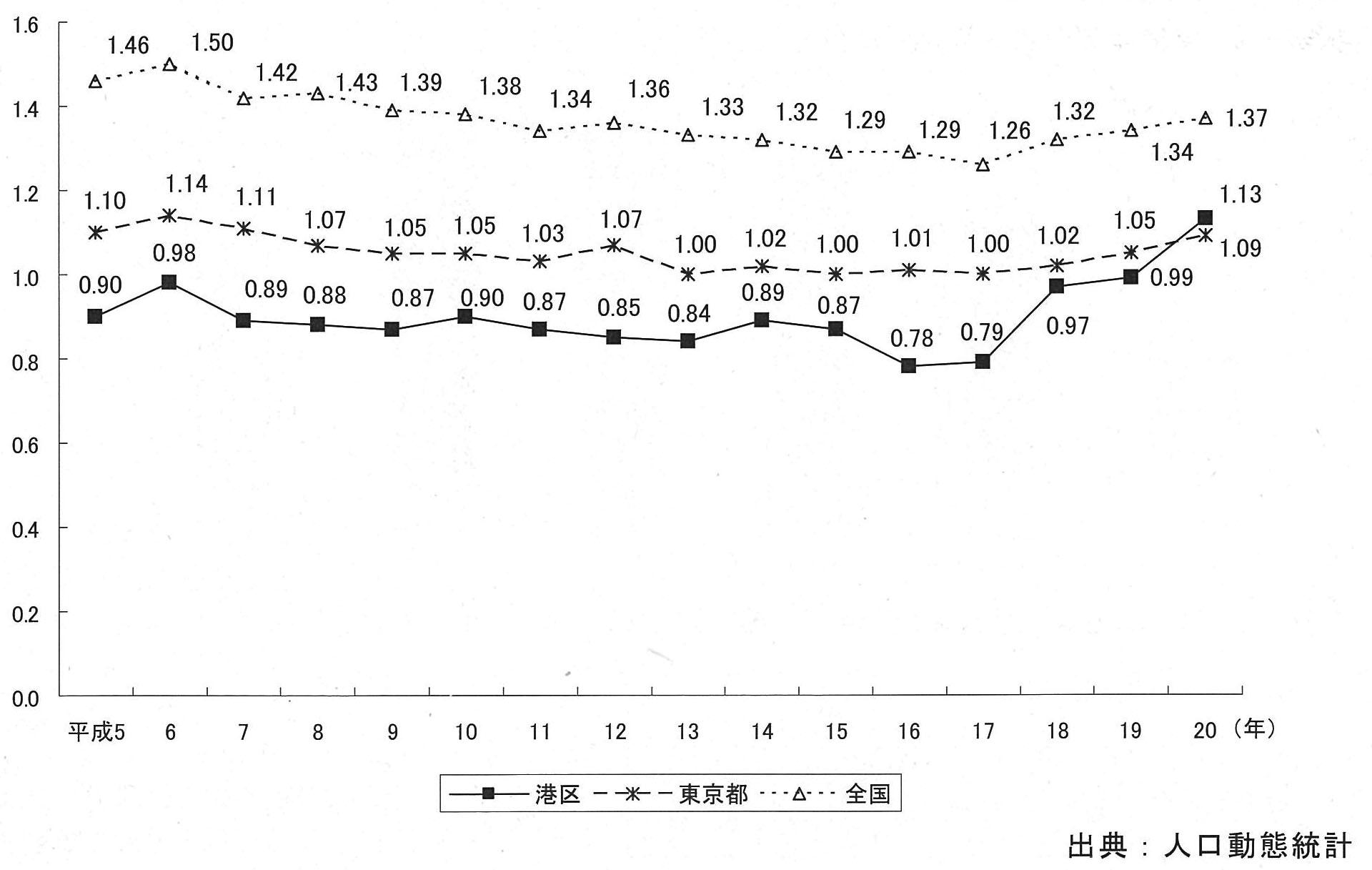

合計特殊出生率は、平成20年には1.13となり、平成5年以降最も高くなっています(図表‐4)。また、全国、東京都と比較しても、平成19年までは全国、東京都よりも低い水準となっていましたが、平成20年は東京都よりも高くなっています。

図表‐4 合計特殊出生率の推移(全国、東京都、港区)

<障害のある子どもの増加>

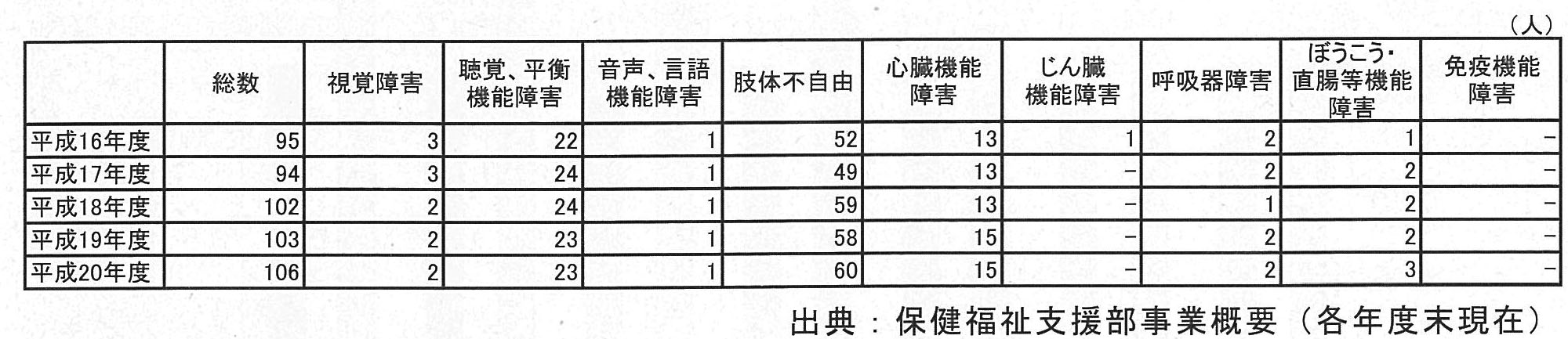

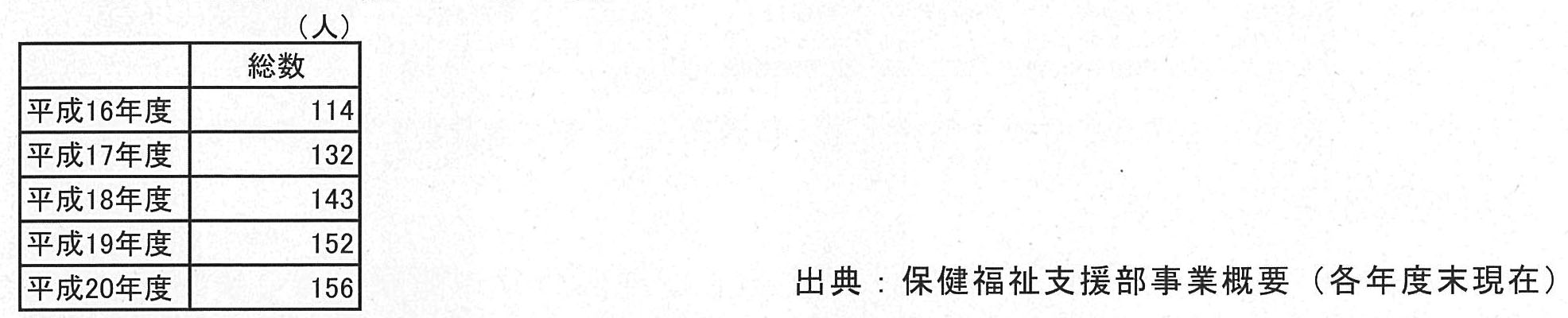

平成20年度の18歳未満の身体障害者手帳所持者数は106人、愛の手帳所持者数は156人となっています。どちらも、平成16年度以降人数が増加しています(図表‐5)。

図表‐5 障害児の状況(港区)

● 身体障害者手帳所持者数(18歳未満)

● 愛の手帳所持者数(18歳未満)

<外国人登録者数の増加>

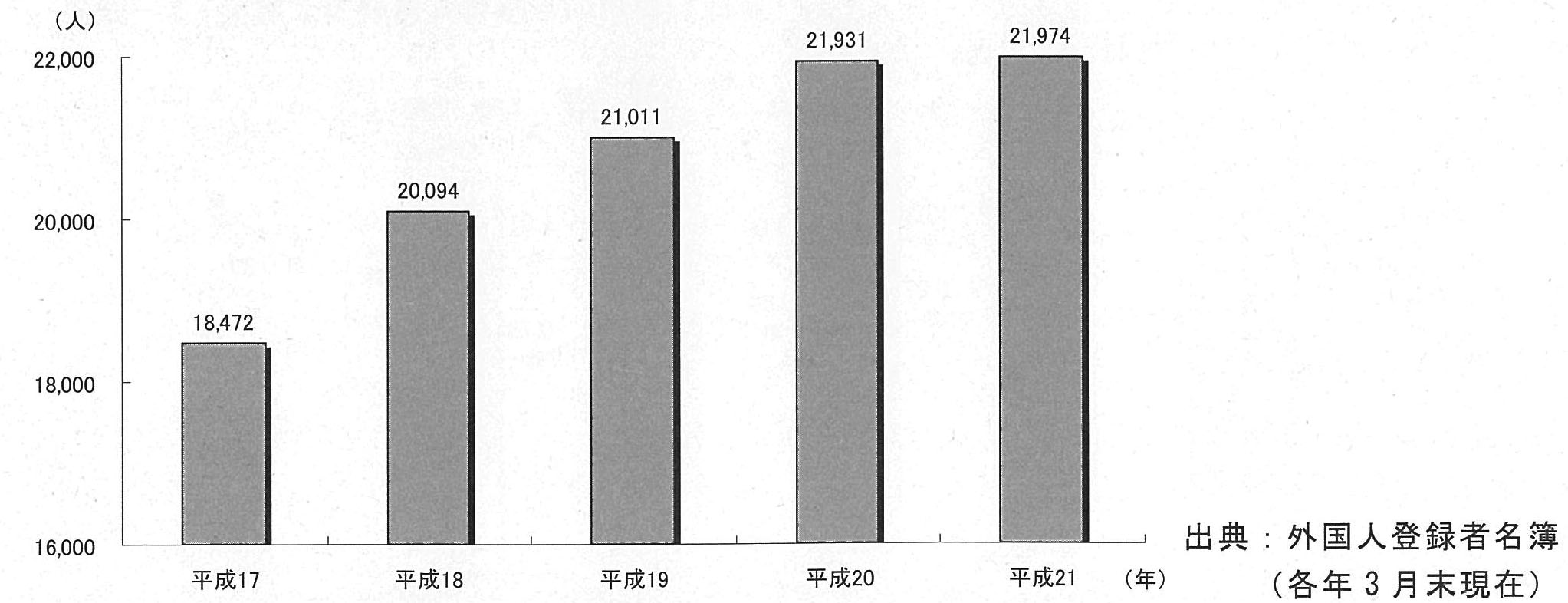

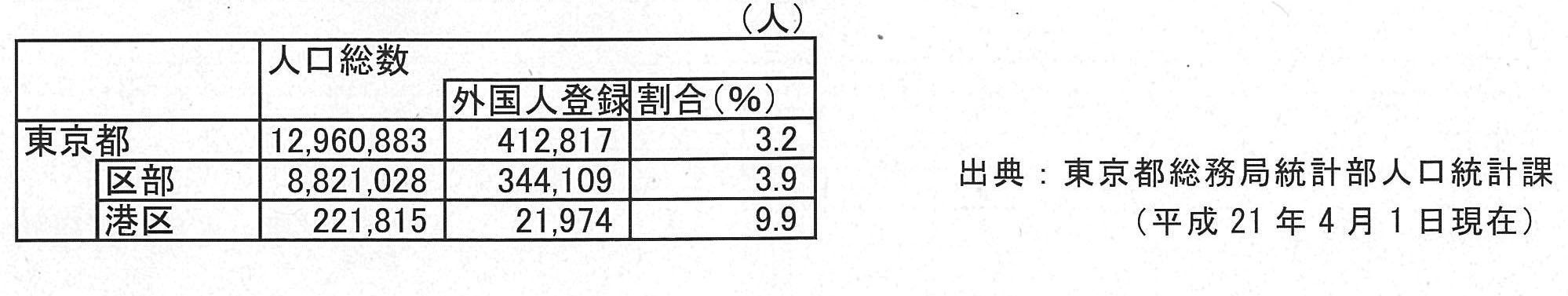

平成21年の外国人登録者数は21,974人と最も多く(図表‐6)、総人口に占める外国人登録者数の割合も東京都、東京都区部と比較しても高くなっています(図表‐7)。

図表‐6 外国人登録者数の推移(港区)

図表‐7 外国人登録者数(東京都、区部、港区)