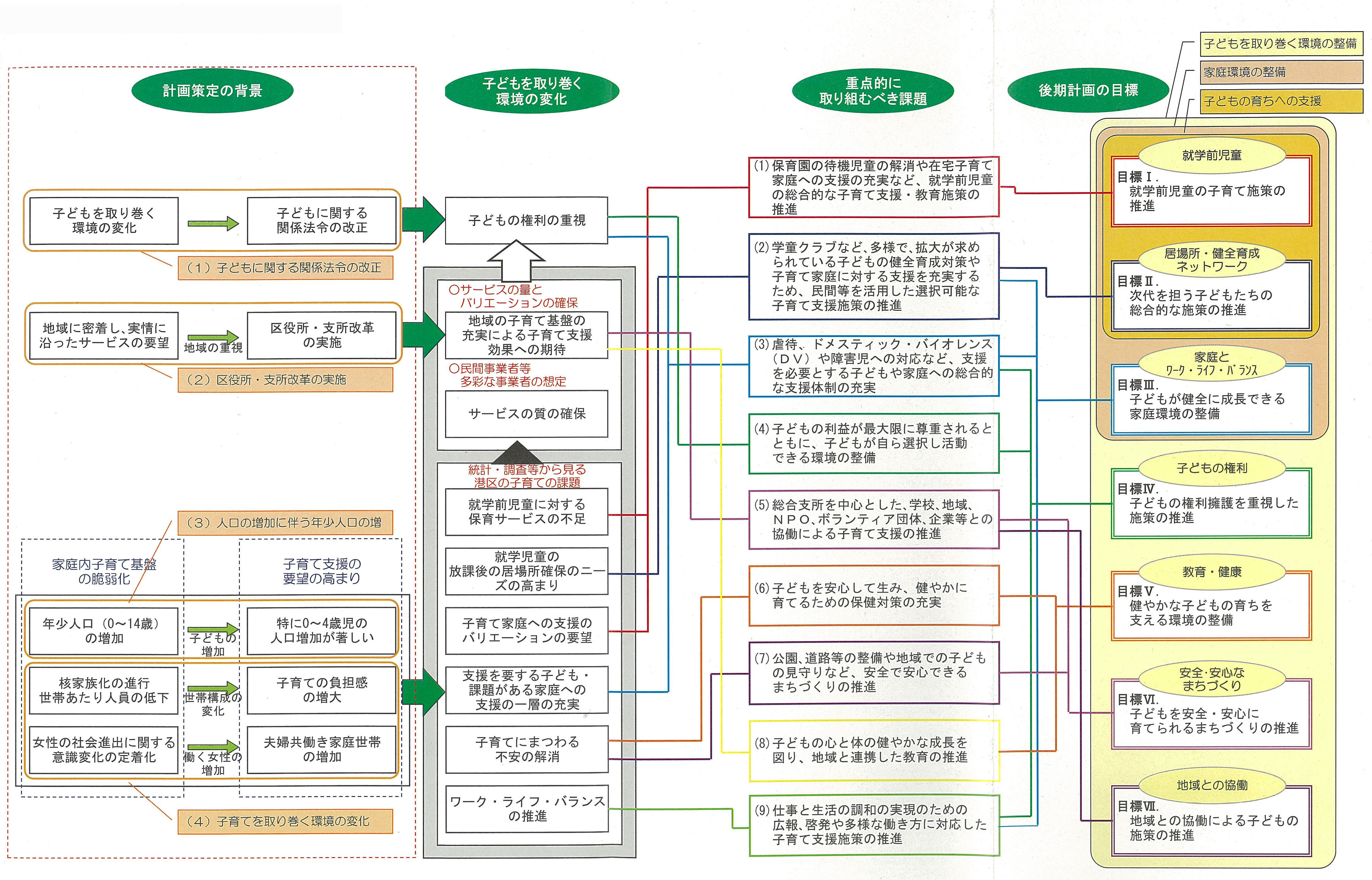

計画策定の背景から後期計画の目標の設定まで

(1)保育園の待機児童の解消や在宅子育て家庭への支援の充実など、就学前児童の総合的な子育て支援・教育施策の推進

(2)学童クラブなど、多様で、拡大が求められている子どもの健全育成対策や子育て家庭に対する支援を充実するため、民間等を活用した選択可能な子育て支援施策の推進

(3)虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)や障害児への対応など、支援を必要とする子どもや家庭への総合的な支援体制の充実

(4)子どもの利益が最大限に尊重されるとともに、子どもが自ら選択し活動できる環境の整備

(5)総合支所を中心とした、学校、地域、NPO、ボランティア団体、企業等との協働による子育て支援の推進

(6)子どもを安心して生み、健やかに育てるための保健対策の充実

(7)公園、道路等の整備や地域での子どもの見守りなど、安全で安心できるまちづくりの推進

(8)子どもの心と体の健やかな成長を図り、地域と連携した教育の推進

(9)仕事と生活の調和の実現のための広報、啓発や多様な働き方に対応した子育て支援施策の推進

重点的に取り組むべき課題(1)

保育園の待機児童の解消や在宅子育て家庭への支援の充実など、就学前児童の総合的な子育て支援・教育施策の推進

<現状>

港区の人口は過去14年間にわたって増加を続けています。近年、大規模な住宅開発により予想を上回る急激な人口増加が生じており、特にファミリー層向けの住宅整備により、就学前児童数は過去4年間で38%増加しています。また、今日の急激な経済状況の悪化により保護者の就労希望も増し、保育園の入園を待つ待機児童が増加しており、その解消が急務となっています。

また、核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化などにより子育て家庭や保護者が孤立化し、家庭や地域での子育て力の低下など、保護者の育児や教育への不安やストレスを抱えている在宅子育て家庭が増加しています。

乳幼児人口は今後も増加し、その後しばらくは横ばいに推移すると推計されています。これからも多様な子育て支援に対するニーズに的確に対応するため、保育園の待機児童の解消や在宅子育て家庭への支援の充実など就学前児童の総合的な子育て支援・教育施策の実が必要です。

重点的に取り組むべき課題(2)

学童クラブなど、多様で、拡大が求められている子どもの健全育成対策や子育て家庭に対する支援を充実するため、民間等を活用した選択可能な子育て支援施策の推進

<現状>

今後の人口推計では、現在の就学前児童の増加傾向が就学児童に移行すると予測されています。よって、就学児童に関する子育て支援に対するニーズは、今後、拡大、多様化するものと予測されます。

こうした支援ニーズの高まりに対応し、適切な子育て支援施策を充実するためには、区のみならず地域や民間事業者、NPO、ボランティアなど、子育て支援に関わる様々な実施主体と連携し、協働した取組みとサービスの提供が必要です。学童クラブなど、多様で、拡大が求められている子どもの健全育成対策や子育て家庭に対する支援を充実するため、民間等を活用した選択可能な子育て支援施策の推進が求められています。

重点的に取り組むべき課題(3)

虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)や障害児への対応など、支援を必要とする子どもや家庭への総合的な支援体制の充実

<現状>

核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化などから、孤独感や子育てに関する不安などストレスを抱えている家庭や保護者が増えています。こうした背景から子どもに対する虐待が年々増加し、深刻化しています。虐待は、早期発見、早期対応が必要であり、地域の様々な機関が連携し、迅速な通告につなげる必要があります。虐待の発生そのものを防止する取組みも欠かせません。

また、近年、配偶者等からの暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)も増加し、社会問題化しています。ドメスティック・バイオレンス(DV)は、子どもを健全に育む家庭環境を破壊し、結果として子どもへの虐待につながるものです。これらの課題に対しては、相談体制の充実や被害者の立場に立った支援の充実が必要です。

さらに障害のある子どもとその家族が地域で安心して生活し、活動できるよう、障害のある子どもの一人ひとりの発達過程や障害の状態に応じ、療育、医療、福祉機関による支援の継続と連携を図らなければなりません。

すべての子どもが健全に成長できる家庭環境整備のためにも、虐待、DVや障害児への対応など支援を必要とする子どもや家庭への総合的な支援体制の充実が求められています。

重点的に取り組むべき課題(4)

子どもの利益が最大限に尊重されるとともに、子どもが自ら選択し活動できる環境の整備

<現状>

子どもは一人の人間として尊重される権利の主体です。「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもが自立していくうえでの重要な権利を規定しています。子どもを保護の対象としてだけではなく、権利の主体としてとらえる児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の理念の啓発が必要です。

現代の子どもたちは、塾等に時間を取られるなど、子ども自身の生活形態が変化しています。子どもたちが交流し、主体的に活動する機会や、子どもの視点に立ち、意見を反映する機会が少なくなっていることも事実です。

子どもの利益が最大限に尊重されるとともに、子どもが自ら選択し活動できる環境の整備が必要です。

重点的に取り組むべき課題(5)

総合支所を中心とした、学校、地域、NPO、ボランティア団体、企業等との協働による子育て支援の推進

<現状>

子どもは、友だちと遊び、地域社会の様々な人と接したり、自然や動物などとふれあうことで、協調性や思いやり、自然や生命の大切さを学び豊かな人間性・社会性を育みます。

しかし、港区は都市型環境であることから、自然や友だち、人とのふれあいの機会が減少し、コミュニケーション能力や様々な自然や交流体験が不足しています。子どもや青少年の健やかな育ちのためにも、地域や友だちとの交流、自然体験、安全な遊び場の確保等地域でのふれあいの場などをさらに充実し、家庭、学校、地域社会が総合的に子育て施策の推進に取り組んでいかなければなりません。

平成18年4月、地域の様々な課題を地域で解決する仕組みとして、総合支所制度が発足しました。各地区総合支所では、地域特性を踏まえ、地域の様々な活動主体との協働による多様できめの細かい主体的な事業展開が可能となりました。

今後は総合支所を中心とした、学校、地域、NPO、ボランティア団体、企業等との協働による子育て支援の推進が必要となります。

重点的に取り組むべき課題(6)

子どもを安心して生み、健やかに育てるための保健対策の充実

<現状>

妊娠や出産、子どもの健やかな育ちについて相談し、正しい知識を持つことは子育ての不安の軽減につながります。

都市型環境の港区では核家族化が進行し、育児経験が少なく育児不安を抱く子育て家庭が増えています。また、保護者は遅くまで仕事を抱え、子どもは塾や習い事で、親子ともに帰宅が遅い家庭も珍しくありません。不規則な食生活や朝食をとらない子どももいます。

子どもを健やかに生み育てるために、出産前から支援し、出産後は早期からの相談、健診体制を充実させるなどの環境整備を進めるとともに、規則正しい食生活を身につけるための食育への積極的な取組みが重要です。地域コミュニティの希薄化などから、孤独感や子育てに関する不安やストレスを抱えている保護者が多い中、地域で母子が心身ともに健やかに育つためにも、子どもを安心して生み、健やかに育てるための保健対策が重要です。

重点的に取り組むべき課題(7)

公園、道路等の整備や地域での子どもの見守りなど、安全で安心できるまちづくりの推進

<現状>

都市化の進行や地域コミュニティの希薄化、インターネットの普及などにより、子どもを取り巻く生活環境は大きく変化し、子どもを巻き込んだ犯罪等が全国的に多発しています。また、都市型環境の港区では、高層ビルに囲まれた交通量の多い道路、狭く視認性の不十分な公園など子どもたちが安全にのびのびと遊べる十分なスペースが少ない状況です。

子どもを持つ保護者が、子育てで孤立することなく地域とのつながりをもって暮らしていくためには、子どもを連れて安心して外出できる環境整備が必要です。

また、子どもは遊びを通して、友だちをつくり、地域社会を意識し、自主性、創造性、社会性等を育み人間関係を身につけます。

子どもや親子が安心して気軽に外出し、遊び、集い、交流できる環境をつくるためにも、公園、道路等の整備や地域での子どもの見守りなど安全で安心できるまちづくりの推進が必要です。

重点的に取り組むべき課題(8)

子どもの心と体の健やかな成長を図り、地域と連携した教育の推進

<現状>

学校教育は、人権尊重の精神を基盤とした、知・徳・体の調和がとれた人格の完成をめざし、次代を担う健やかでたくましい子どもを育成することを目標としています。

近年、核家族化の進行や地域コミュニティの希簿化などから地域の子育て力が低下しているといわれています。家庭と地域社会、総合支所が連携し、それぞれの地域の特性や子ども一人ひとりの個性や実情に応じて、個性や能力を伸長させる多様な教育活動を展開する必要があります。

そのために学校教育は、保護者や区民、地域社会とともに創り上げていくという視点から、地域の人々の豊富な経験や学識を生かし、子どもの心と体の健やかな成長を図り、地域と連携した教育を推進する必要があります。

重点的に取り組むべき課題(9)

仕事と生活の調和の実現のための広報、啓発や多様な働き方に対応した子育て支援施策の推進

<現状>

近年、共働き家庭が一般化するとともに、産業構造や生活の価値観、ライフスタイルの変化により、保護者の就労や生活形態が多様化しています。子育てを社会全体で支える仕組みを整備することが必要です。

従来、仕事と子育ての二者択一を迫られる傾向のある中で、子育てに関する情報提供のシステムの整備や育児休業制度の充実、仕事と子育てを両立しながら安心して働くことができるための、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進が重要です。保護者が仕事と生活のバランスを取ることで、親子のふれあいの時間が確保でき、子どもの健やかな成長に良い影響が期待できます。

仕事と生活の調和の実現のための広報、啓発や多様な働き方に対応した子育て支援施策の推進が必要です。