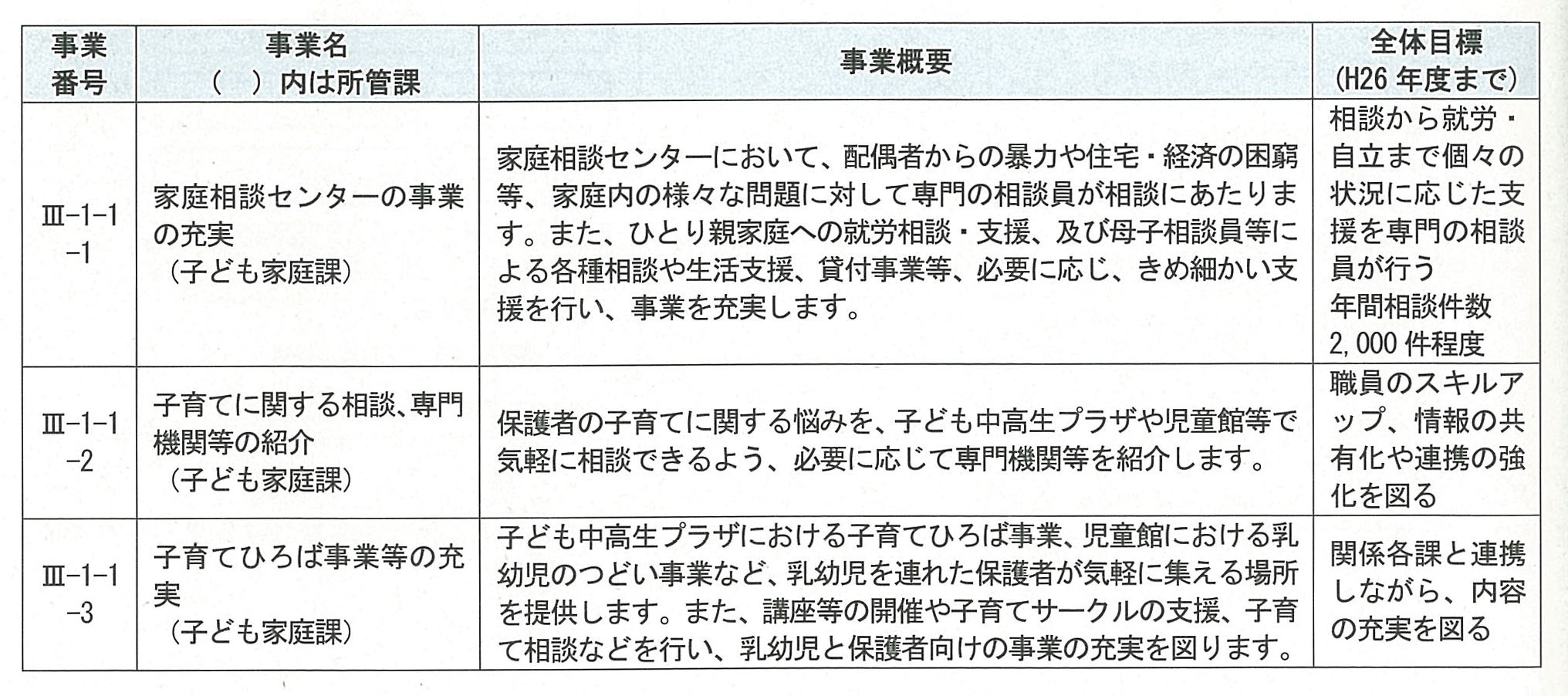

1.相談事業の充実

平成20年度に実施した港区次世代育成支援対策行動計画(後期)策定に伴うニーズ調査では、子育てに関する不安感・負担感について「非常に不安や負担を感じる」、「なんとなく不安や負担を感じる」が50%を超えています。様々な悩みを保護者が抱え込まないようにするため、相談できる人や場が必要です。一人ひとりの子ども、保護者の状況に応じた相談事業の充実が必要です。

基本的な施策

(1)多様な相談体制の充実

家族形態や家庭環境の多様化により、相談内容も様々であり、それぞれの状況に応じた相談体制の充実が必要です。

【推進事業】

その他計画事業

●子ども家庭支援センターにおける子育て支援サービスの提供

児童虐待を含む子育てに関するあらゆる相談に応じ、様々な子育て支援サービスを提供します。

●保育園における保育相談事業の充実

保育園で地域の子育て家庭を対象にした相談事業の充実を図ります。

●食にかかわる相談体制の充実

育児不安を解消するため、食に関する相談体制の充実と調理体験の機会の充実を図ります。

●保育園、児童館へのカウンセラーの派遣

職員では解決が困難な問題に対応するため、保育園、児童館にカウンセラーを派遣します。

施策の方向性

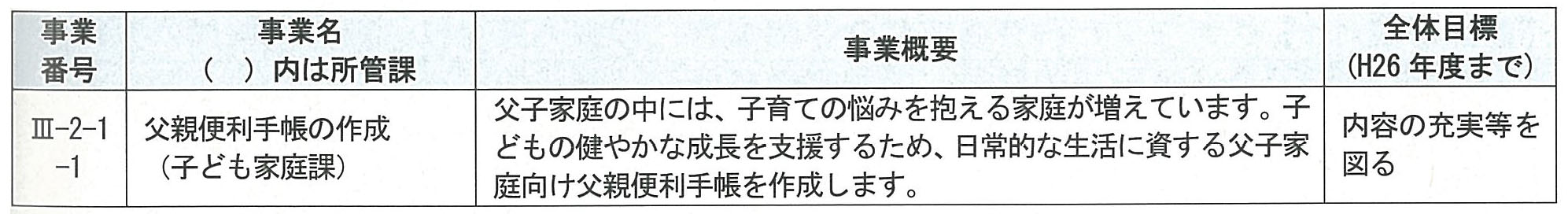

2.ひとり親家庭支援の推進

近年、離婚件数の増加により、ひとり親家庭が増えています。全国調査では、ひとり親家庭になった理由の8割を離婚が占めています。平成17年には減少したものの、港区においても離婚件数の増加とともに、ひとり親家庭が増加し、なかでも母子家庭が増えています。

一般的には母子家庭では母親の就業面で不利な状況に置かれることから、経済的な困難を抱えている傾向にあります。一方、父子家庭では家事など日常生活に関する支援が必要となっています。

ひとり親家庭への具体的な自立支援策を促進し、ひとり親家庭の子どもが、これらの支援策により、一般家庭の子どもと同様に安定した生活が送れるよう支援します。

基本的な施策

(1)ひとり親家庭への支援の充実

離婚の増加を背景に、ひとり親家庭が増えています。港区のひとり親家庭の内訳は、母子世帯が9割、父子世帯が1割で、圧倒的に母子世帯が多くなっています。母親だけの収入では子どもを養育するために十分でないことが多いことから、母子家庭の母親が知識や技術をさらに身につけられるよう経済的な支援を行います。

しかしながら、母子家庭のみならず父子家庭においても、子育てと仕事を両立するためには多くの困難があることから、すべてのひとり親家庭を視野に入れ、ひとり親家庭の親と子どもの福祉が向上するよう支援していきます。

【推進事業】

その他計画事業

●ひとり親(父子)家庭支援助成

父子家庭に対し、児童扶養手当と同等の助成金を支給します。

●ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等に医療費の一部を助成します。

●ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

ひとり親家庭の父又は母の家事・育児の支援を行います。

●母子・女性福祉資金貸付金事業

母子や女性に対し、自立のための就学支度金・就学資金・生活資金等を貸し付けます。

●母子・父子家庭ネットワークづくりの促進

母子・父子それぞれの家庭が交流できるネットワークづくりを促進します。

施策の方向性

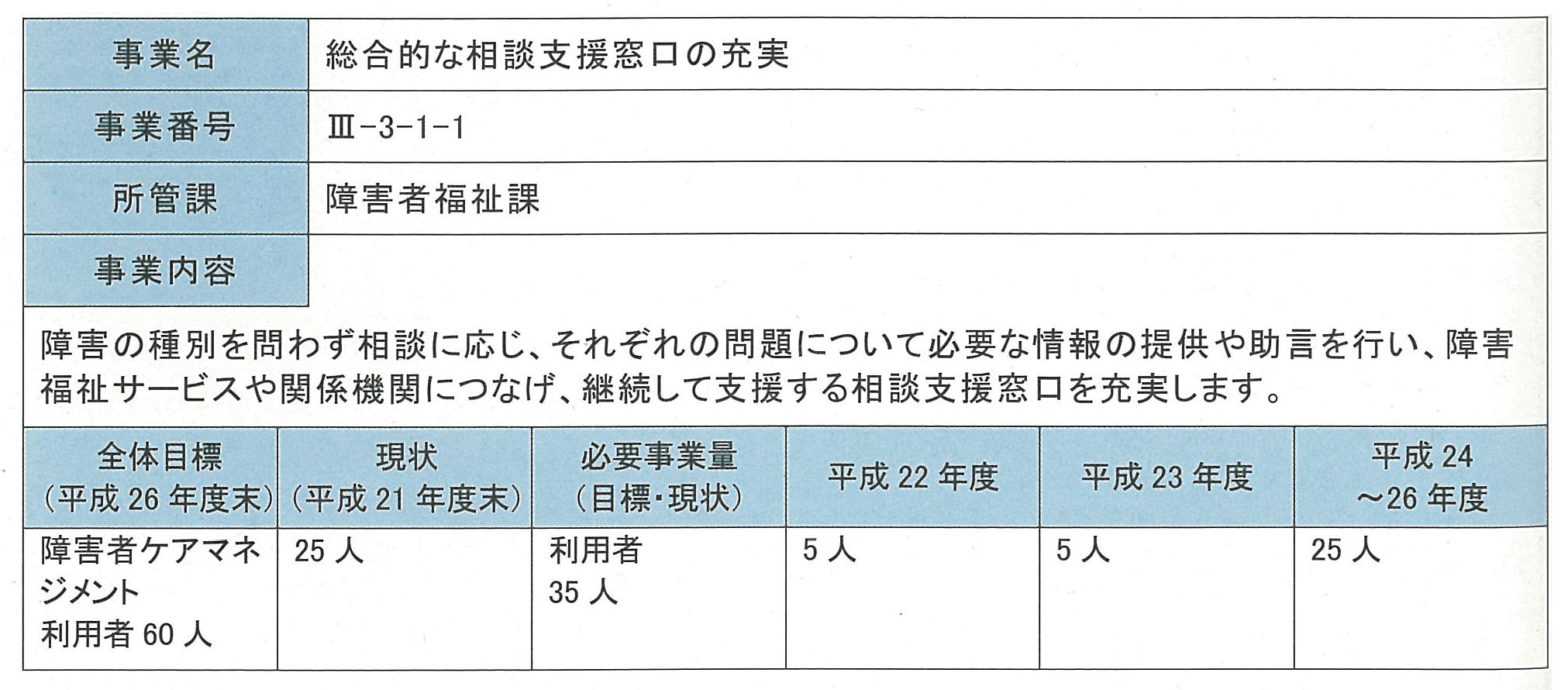

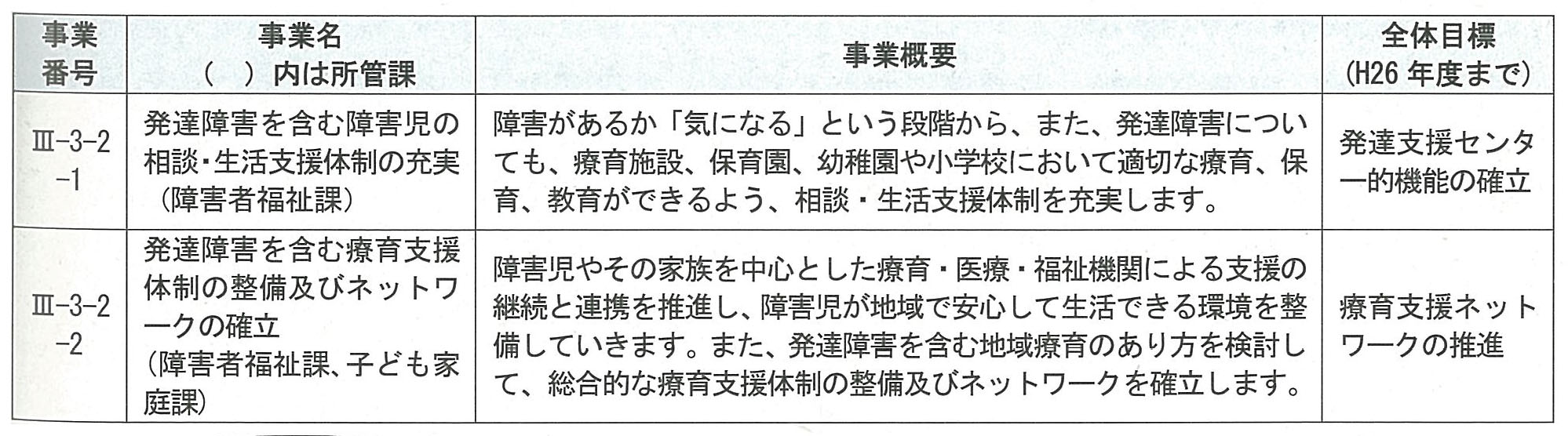

3.障害児施策の充実

港区における平成20年度の18歳未満の身体障害者手帳所持者数は106人、愛の手帳所持者数は156人と年々増加しています。

こうした障害のある子どもに対して、医療、教育、生活などそれぞれの分野で総合的な支援を行ってきました。

近年では、障害者手帳の対象とならない学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群、高機能自閉症など発達障害のある子どもに対する支援として、学習支援や継続的な相談支援など、これまでにない抜本的な改善が求められています。

また、平成17年4月の発達障害者支援法の施行によって、地方自治体は、発達障害の早期発見、早期の発達支援その他の支援が行われるよう必要な措置を講じることとしています。区としても、障害や発達に遅れのある子どもの自立や社会参加に向けて、一人ひとりの状態に応じた総合的な支援に取り組む必要があります。

基本的な施策

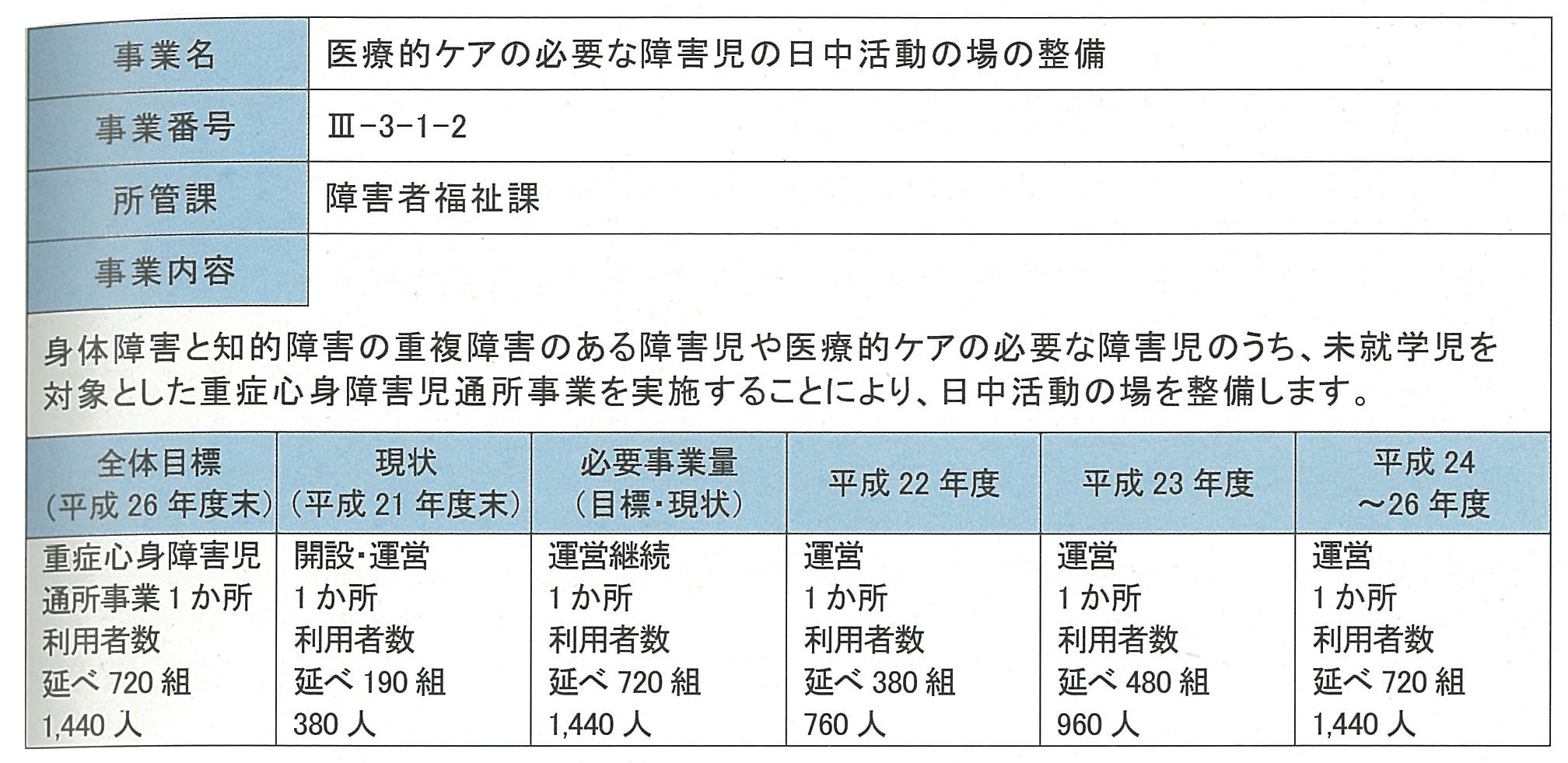

(1)地域における自立生活を支える仕組みづくり

障害のある子どもの生活は、専門の施設中心となりがちです。地域の子どもとともに成長できるよう、環境を整えていく必要があります。

障害のある子どもの一人ひとりの発達過程や障害の状態を把握し、家庭との相互理解を深めるため、必要に応じて専門機関との連携を図り適切に対応することが重要です。

地域の療育機関などとの連携を図りながら幼児期から就学後まで一貫した生活支援体制を確立することが求められています。

【重点事業11】

【重点事業12】

その他計画事業

●障害児の日中一時支援事業の充実

障害のある就学児童の放課後や長期休暇中の日中活動の拠点を設けます。

●障害児へのサービスの支給

障害者自立支援法による居宅介護、児童デイサービス、短期入所、移動支援サービスを提供します。

(2)社会で生きる力を高める支援

こども療育事業において、特に就学前の障害児に対する相談事業、機能訓練、こども療育パオへの通園を通した生活訓練等、きめ細やかな対応を行っています。

今後はさらに、関係部門と連携して発達障害児や、医療的ケアが必要な障害児に対する提供体制の充実が必要です。

【推進事業】

その他計画事業

●発達障害を支援する関係機関との連携強化

発達障害児の理解と支援充実のため、発達障害者支援センターと連携を強化します。

施策の方向性

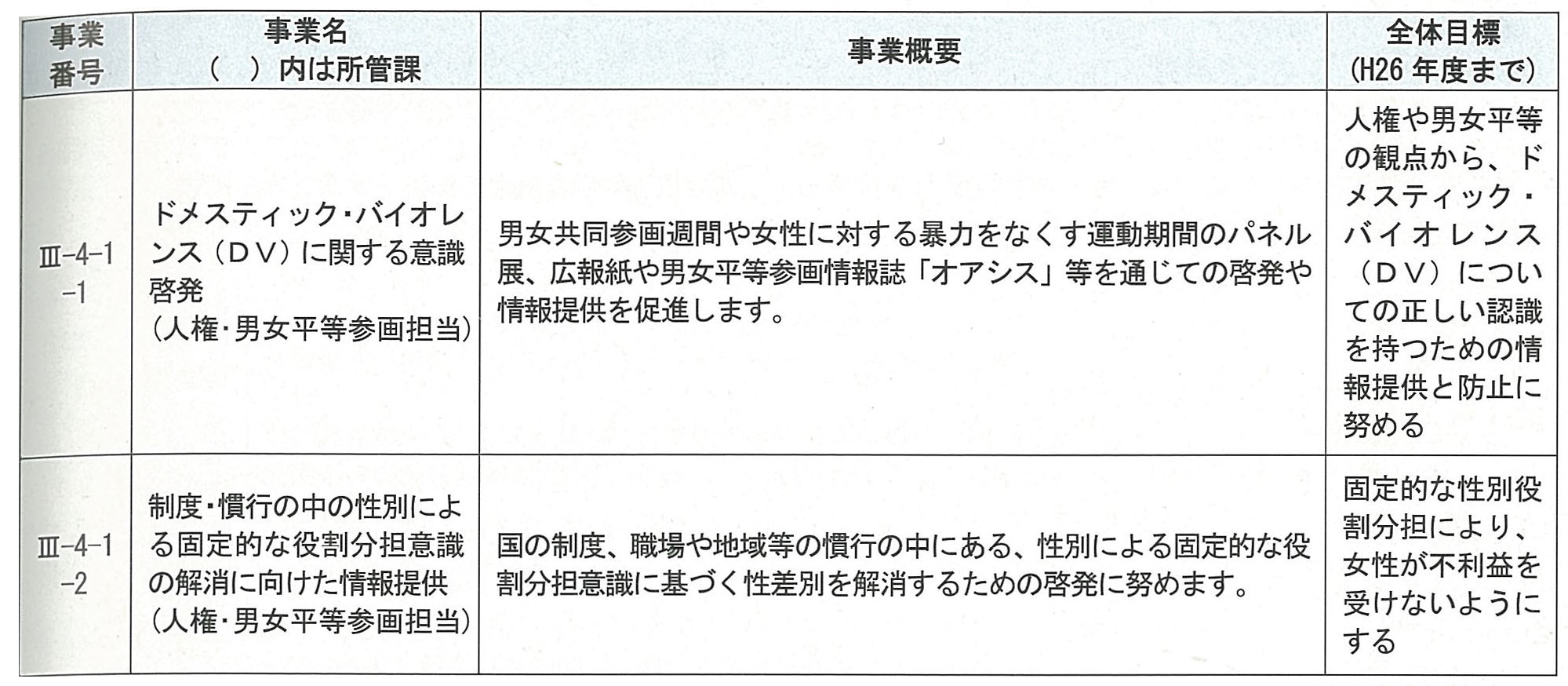

4.家庭や職場での男女平等の支援

個人のライフスタイルが多様化し、女性の社会進出が進む中で、誰もが社会のあらゆる分野に平等に参画できるような社会の実現をめざし、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」や男女共同参画社会基本法など法律や制度面での整備が進められてきました。

しかしながら、家庭においては夫よりも妻の方の家事労働時間が長く、職場においては、男女の賃金格差や昇進機会に差が有るなどの不平等が根強く残っています。

港区では、平成16年に港区男女平等参画条例を制定し、すべての人が性別にとらわれず、自分らしく豊かに生きることのできる男女平等参画社会の実現をめざしています。そのため、性別による固定的な役割分担意識を解消し、男女がともに子育てや家事に参加するための啓発や情報提供を行っています。

職場における男女平等の推進においては、家庭と仕事の両立を妨げる慣行や諸要因の緩和に向けて、企業への働きかけを積極的に行う必要があります。

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、女性に対する暴力として深刻な問題となっています。また、DVは児童虐待を伴う場合もあり、児童虐待も含めた暴力の被害を未然に防ぐための対策が必要です。

港区の調査では、DVを見たり聞いたりした人の割合は、「ばかにされたり、ののしられたり、命令口調でものを言われた」という精神的な暴力が女性の1割を占めているほか、身体的暴力を見聞きした女性もいることがわかります。

平成13年に成立した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」を背景に、全国的にDV被害が顕在化してきていますが、家庭内でのプライバシーにかかわる問題であることから、なかなか明るみに出ないケースも多く、DVでの早期発見とその後の迅速な対応が求められているとともに、DV防止のための意識啓発を進める必要があります。

基本的施策

(1)人権施策の推進

性別、年齢、障害の有無、国籍等にかかわらず、すべての人が平等に大切にされる人権尊重社会の確立をめざし、人権に関する施策を総合的に推進します。

また、近年増加している配偶者等からの暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)について、人権への理解や暴力に対する認識を深め、あらゆる暴力を許さない環境を醸成します。

【推進事業】

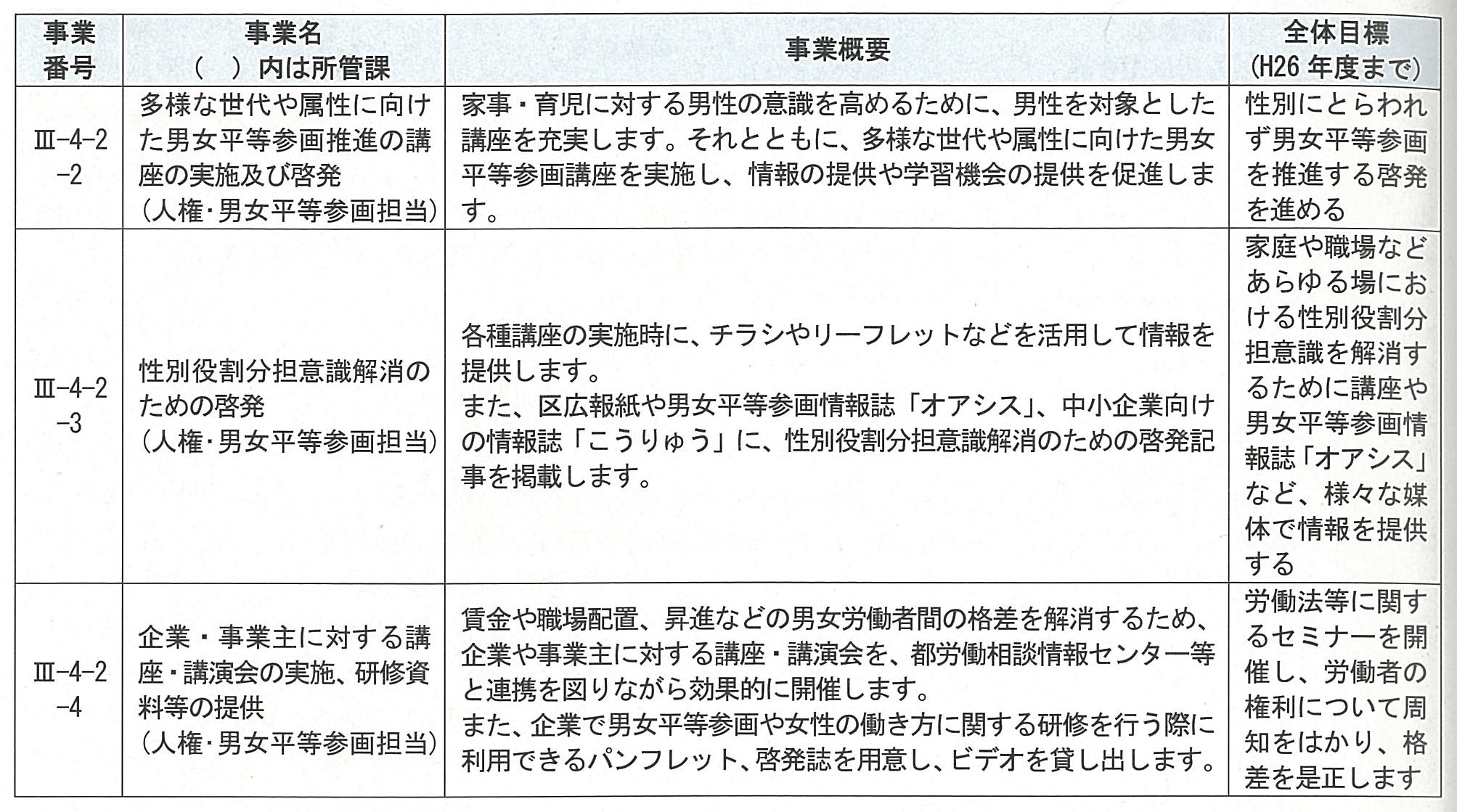

(2)男女平等参画の推進

家庭、学校、職場、地域のあらゆる場において、すべての人が性別にとらわれず自分らしく豊かに生きられる男女平等参画社会の実現のために、性別役割分担意識を解消し、男女の実質的な平等を推進します。

【重点事業13】

【推進事業】

その他計画事業

●職員の意識・実態調査の実施・検証

男女平等に関する区職員への意識・実態調査を実施し、その結果を啓発に反映させます。

●区との契約希望事業者に対する働きかけ

価格以外の項目を評価する総合評価方式の入札を試行実施します。その評価項目のひとつとして、入札参加事業者のワーク・ライフ・バランスへの取り組み状況を設定します。

施策の方向性

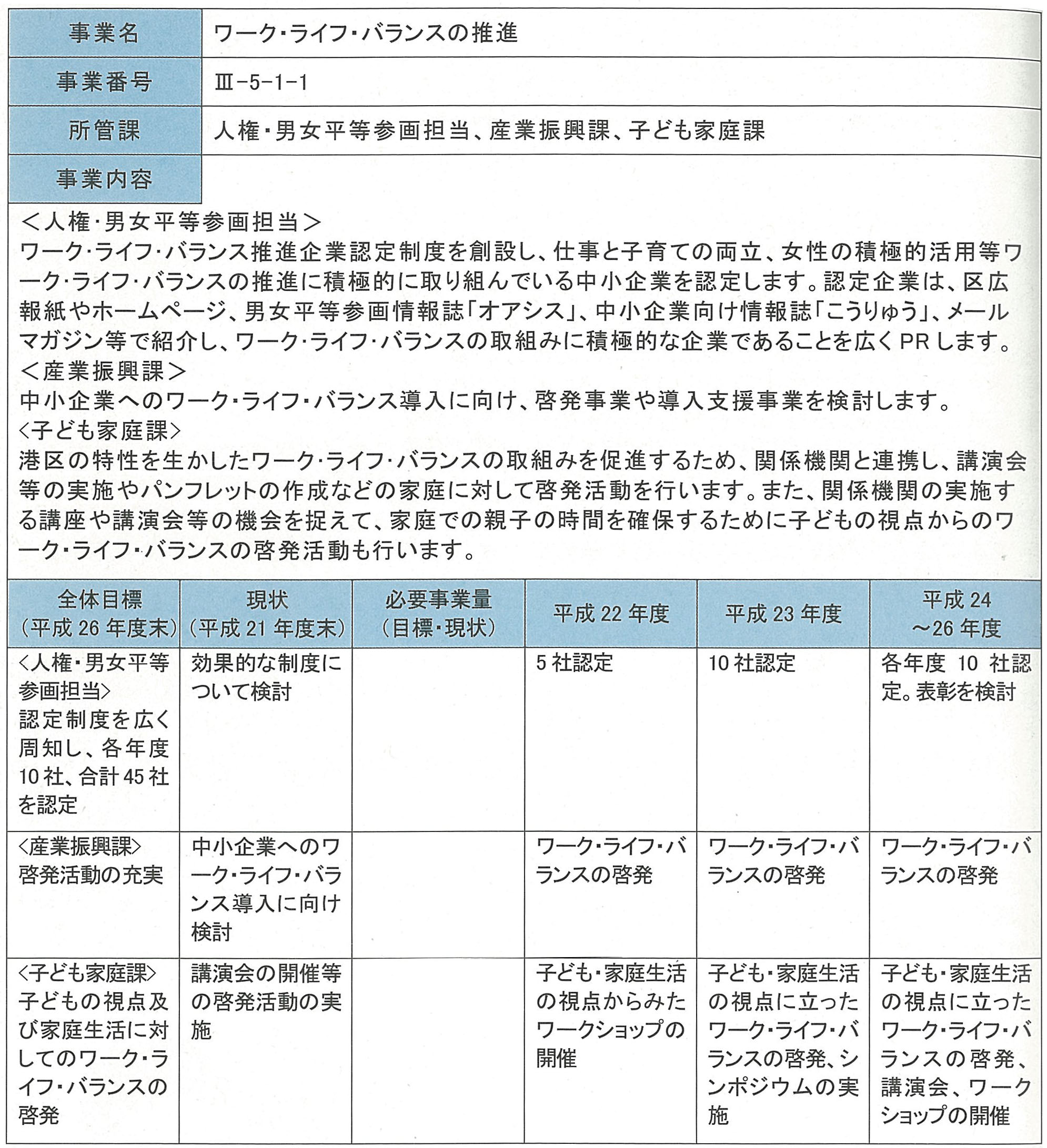

5.仕事と子育ての両立支援の取組み

女性の社会進出が進み、出産後も働き続ける女性が増えていることから、男性も含めたすべての人が家庭生活と職業生活のバランスがとれる多様な働き方が選択できることが重要です。

都内の労働者の育児休業取得率をみると、女性では98%が取得していますが、男性の取得率はわずか2%と低い状況となっていることから、今後は男性の育児休業取得が進むよう啓発に取り組み、男女がともに子育てしながら働きやすい環境の実現をめざします。

女性労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)を年齢階級別に見ると、港区は全国・東京都に比べて60歳未満の労働力が低くなっています。特に30歳代前半から40歳代前半までの子育て期にあたる女性の労働力率が低いことから、子どもを産んだ後でも、働き続けられる環境づくりが求められています。

一方、平成20年に行われた「男女平等に関する港区在住・在勤者の意識・実態調査」では、働きやすい環境をつくるために必要なこととして「子育て・介護などの両立支援制度を充実する」が最も高くあげられており、次いで「男性の育児休業・介護休暇制度の利用をすすめる」となっています。これらのことから、男女がともに仕事と子育てを両立するには、子育て支援制度の充実が必要です。

基本的な施策

(1)ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現

仕事と子育ての二者択一を迫られる傾向にある中で、仕事と子育ての両立を図るためには、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)が大切です。保護者の仕事と生活のバランスが取れている家庭では、親子のふれあいの時間を十分に持つことができ、子どもの健やかな成長への良い影響が期待できます。

仕事と子育ての両立支援の取組みが求められています。

【重点事業14】

【推進事業】

その他計画事業

●事業所内保育所設置の推進

仕事の形態にあわせた保育ができる事業所内保育所の設置を推進します。

●港区職員子育て支援プログラム

区が特定事業主として職員の子育て支援計画を策定し、計画計上した具体的方策を推進します。