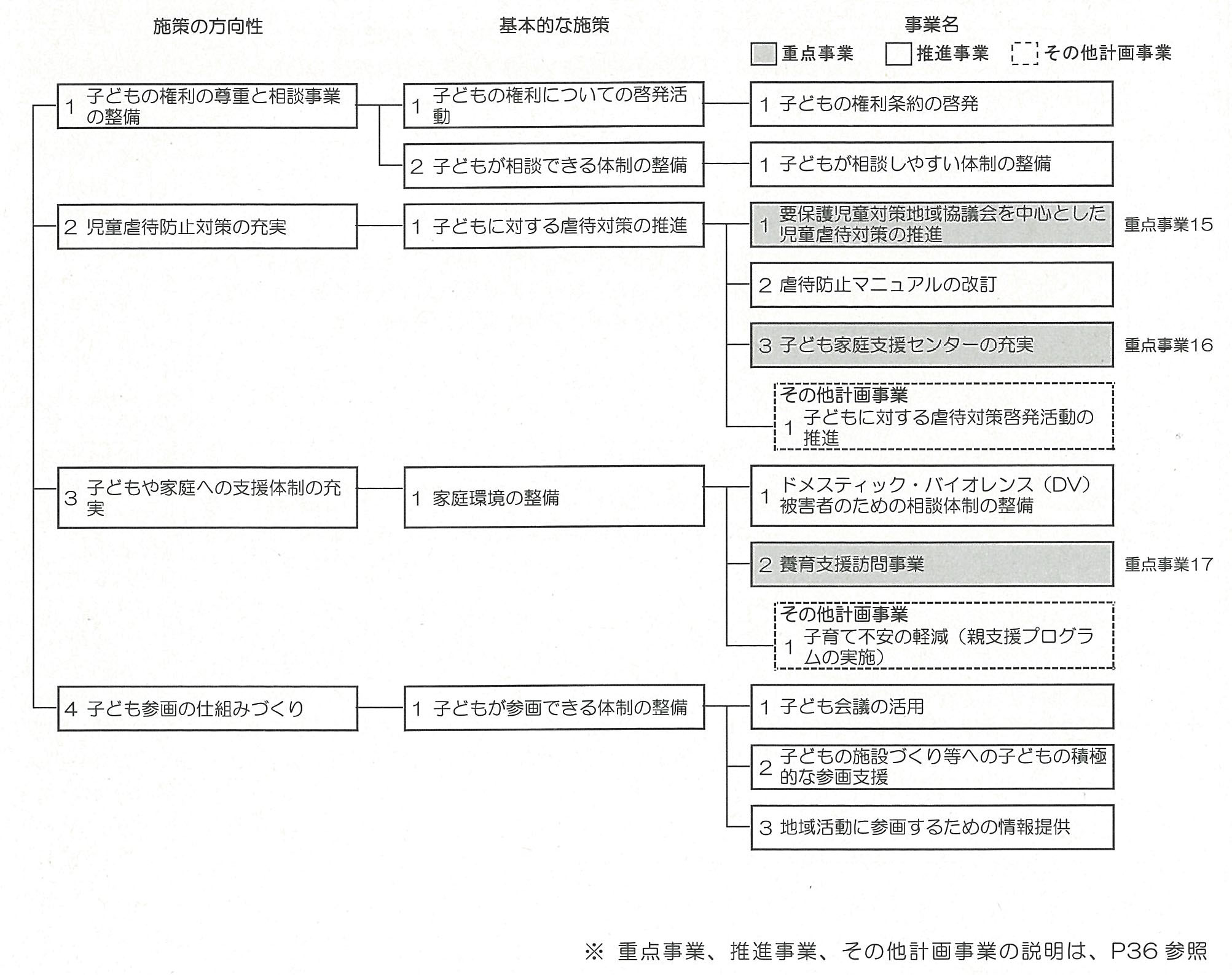

施策の方向性

1.子どもの権利の尊重と相談事業の整備

すべての子どもが、健全に育まれるとともにひとりの人間として尊重されるよう、「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の理念を子ども自身が自覚し、大人もそれを認めるように啓発を進めます。また、子どもが悩みを抱えたとき、それを抱え込まず相談できる体制を整備します。

基本的な施策

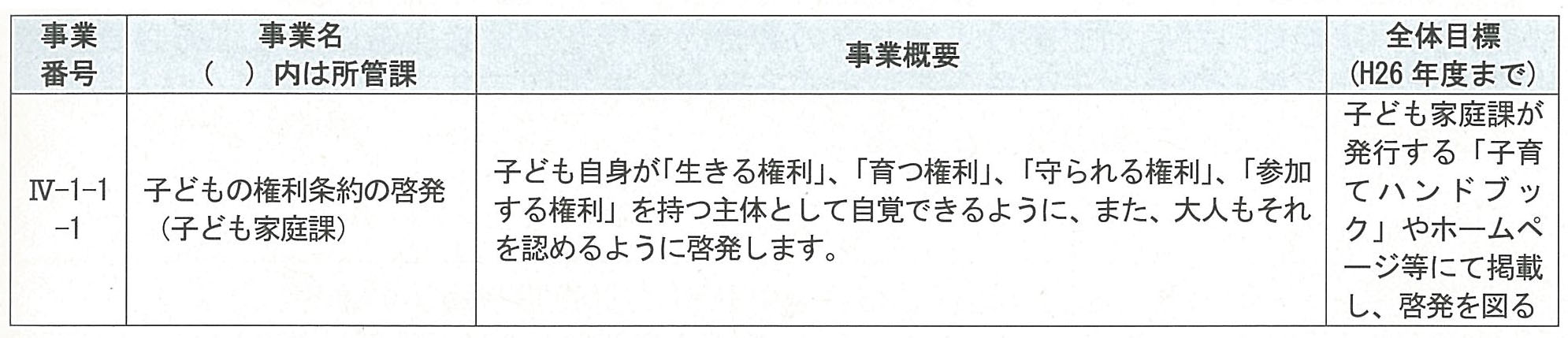

(1)子どもの権利についての啓発活動

いじめや虐待などの問題は依然としてなくなっていません。子どもがそれらに直面したとき、自分自身を責めることなく、声をあげられるようにするとともに、大人がその声を受け止めなくてはなりません。すべての子どもが健全に育まれ、ひとりの人間として尊重されるように、子どもを保護の対象としてだけではなく「権利の主体」としてとらえる児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の理念の啓発が必要です。

【推進事業】

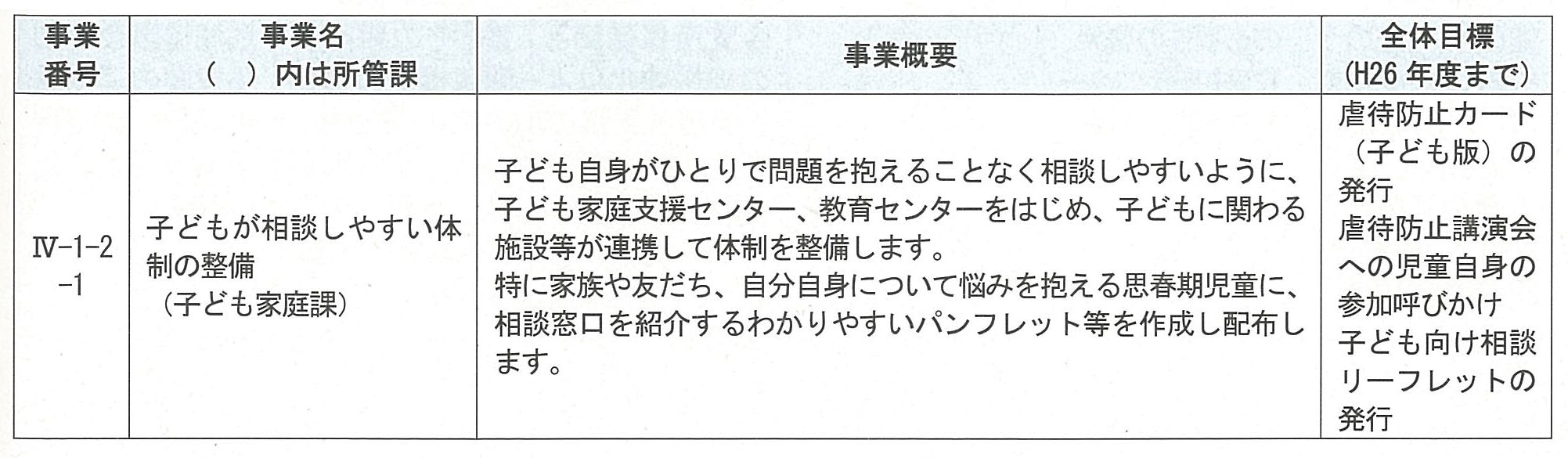

(2)子どもが相談できる体制の整備

子どもが被害者だけでなく、加害者となる事件が多く発生しています。悩みを聞いてくれる存在がいれば、事件を未然に防げる可能性もあります。教育センターや子ども家庭支援センターはもちろん、子どもから信頼を得ている保育園・児童館・子ども中高生プラザでも、日頃から様々な相談を受けることが多くなっています。子どもが直接相談しやすい体制の整備をする必要があります。

【推進事業】

施策の方向性

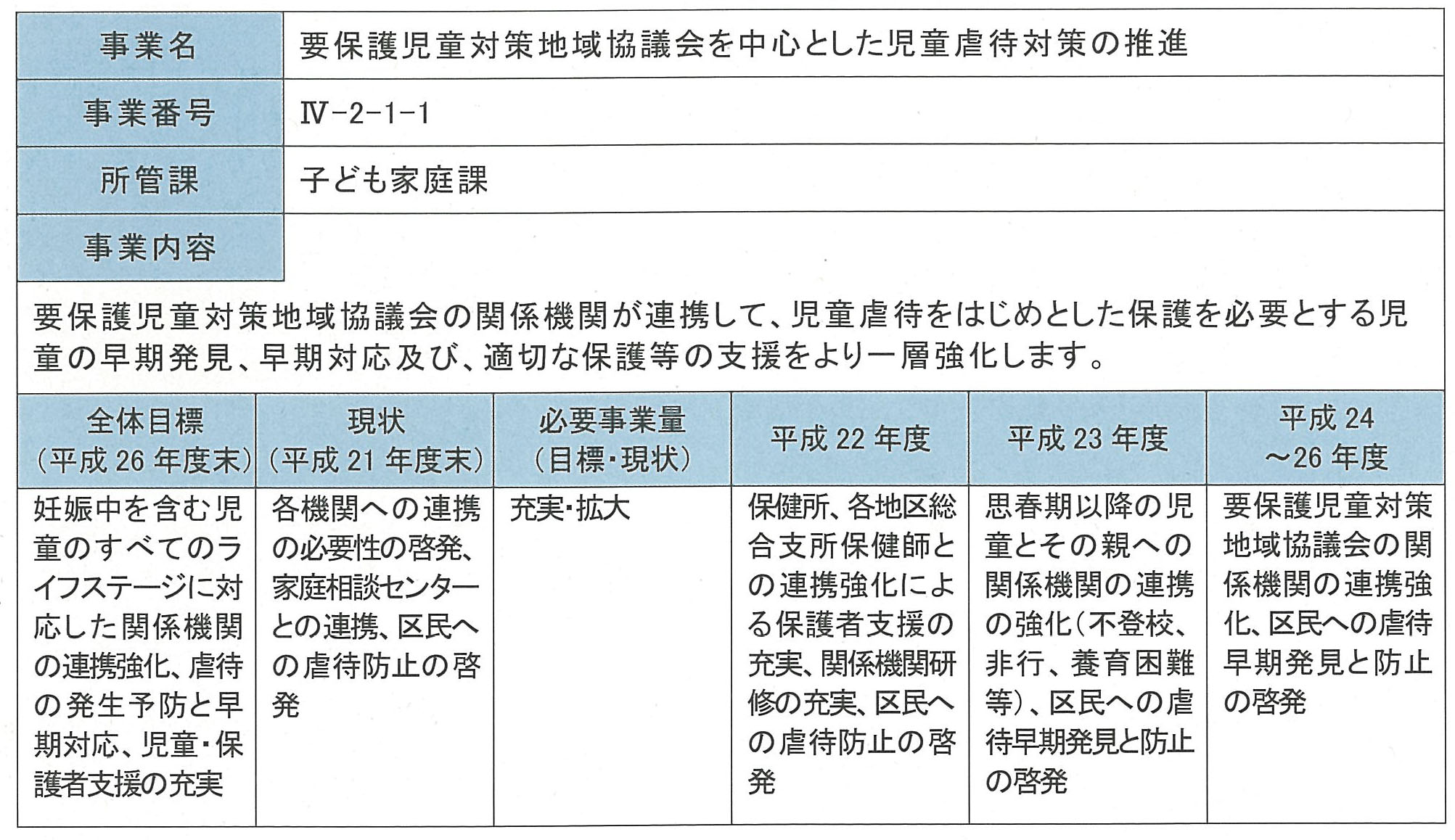

2.児童虐待防止対策の充実

児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談・通告件数は、全国的に増加の一途をたどっています。平成19年に児童相談所の権限がより強化されるなど児童虐待防止法の改正も行われています。

港区においても、子ども家庭支援センターに寄せられる相談は、件数の増加とともにその内容はより深刻化しています。

子どもを取り巻く様々な機関が連携して、児童虐待の防止に取り組まなければなりません。

基本的な施策

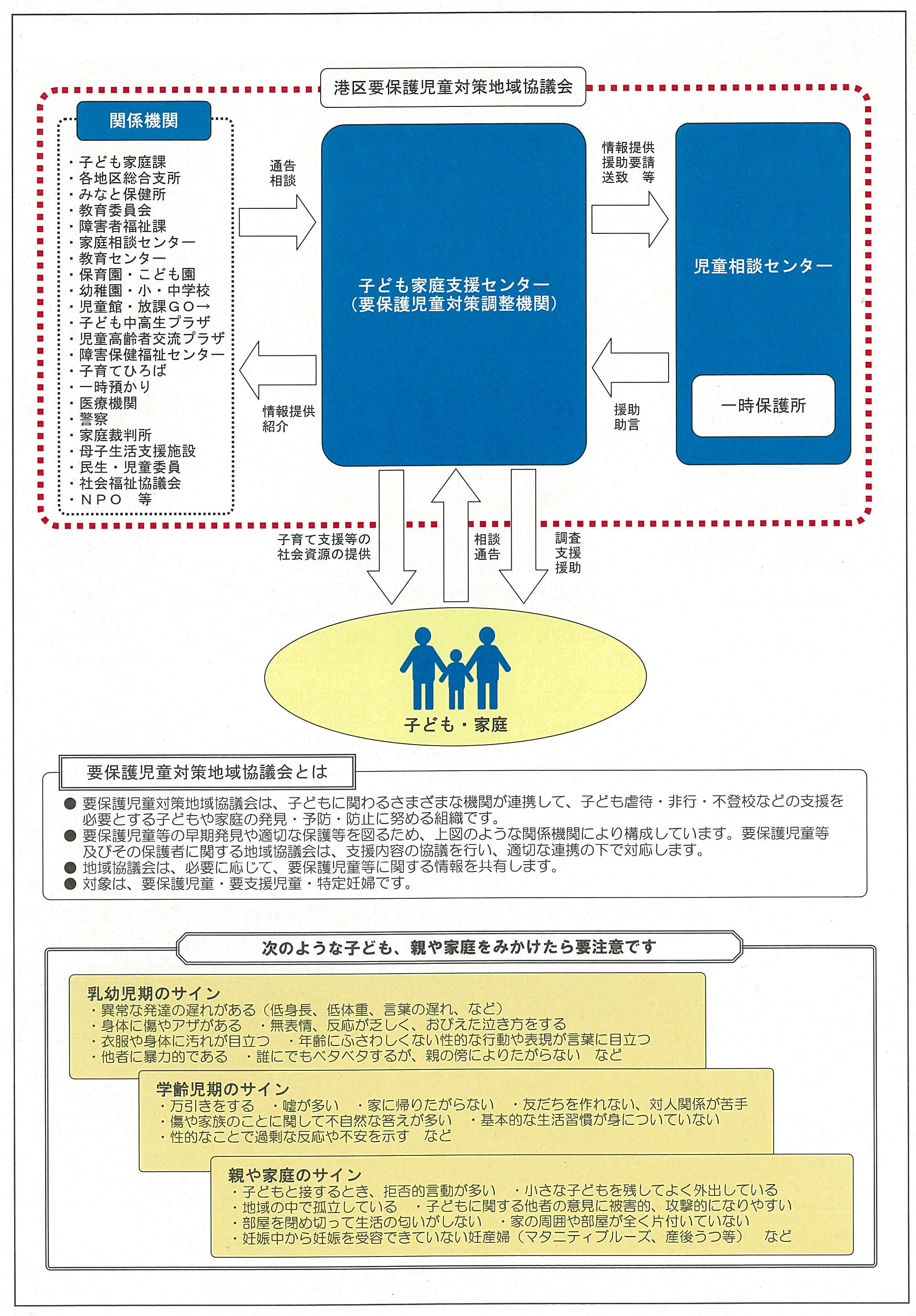

(1)子どもに対する虐待対策の推進

虐待は、子どもの心身の健全な成長を損ない、許されないものです。港区保健福祉基礎調査(平成20年3月)では、虐待の認知度が9割を超えた一方で、半数以上の人が虐待を通告した人のプライバシーが守られることを知りませんでした。子どもに対する虐待は、早期発見、早期対応が原則であり、地域での虐待の発見を迅速な通告につなげる必要があります。また、虐待の発生そのものを防止する取組みも大切です。

子どもに対する、虐待対策の推進が必要です。

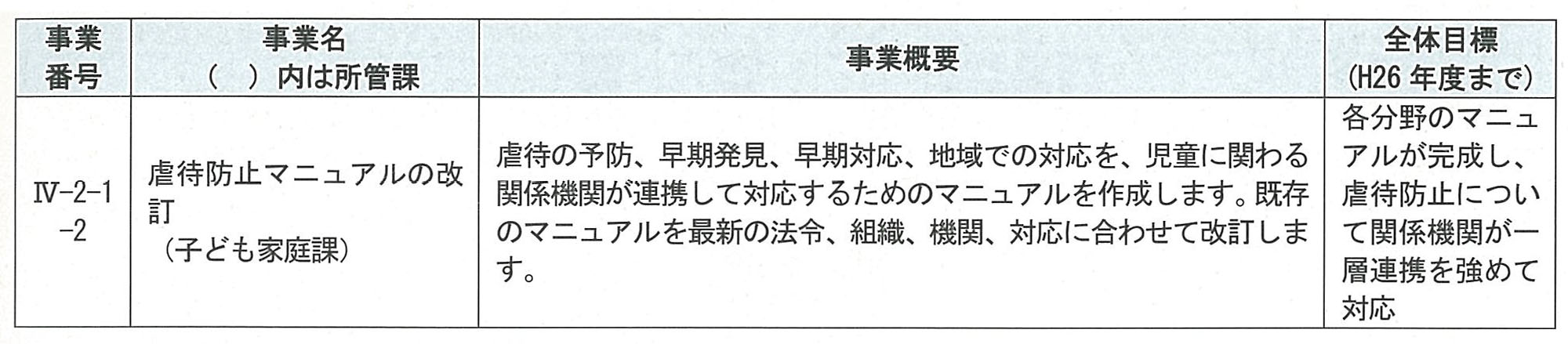

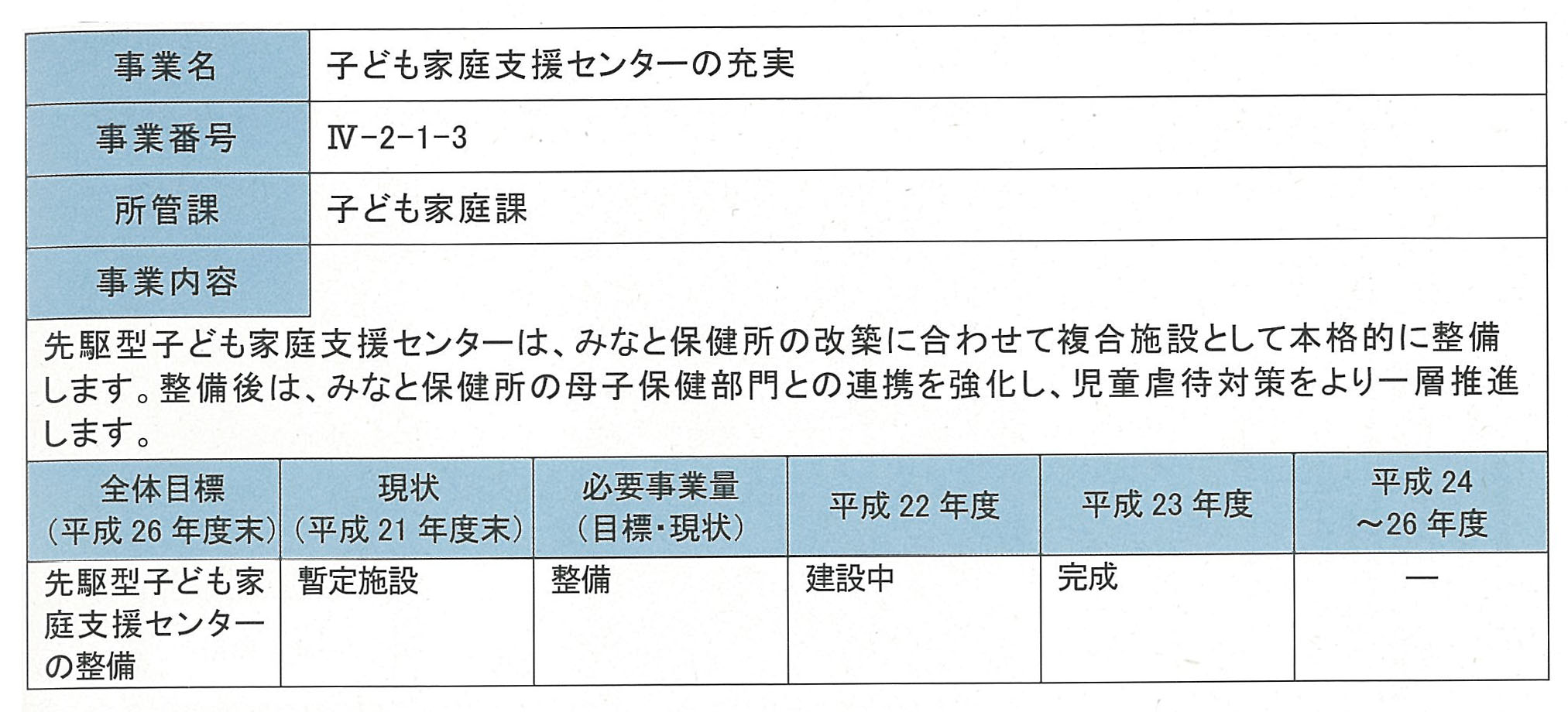

【重点事業15】

【重点事業16】

【推進事業】

その他計画事業

●子どもに対する虐待対策啓発活動の推進

児童虐待について地域住民が関心を持つとともに、子ども自身が権利侵害と考えることができるよう、啓発活動を行います。

虐待から子どもを守る地域ネットワーク

施策の方向性

3.子どもや家庭への支援体制の充実

家庭は、子どもが成長するうえで基盤となるものです。

しかし、核家族化や地域コミュニティの希薄化などにより、子育てに不安を抱える保護者が増えています。保護者の育児不安を解消し、子育てで悩む家庭や保護者を支えることが重要です。

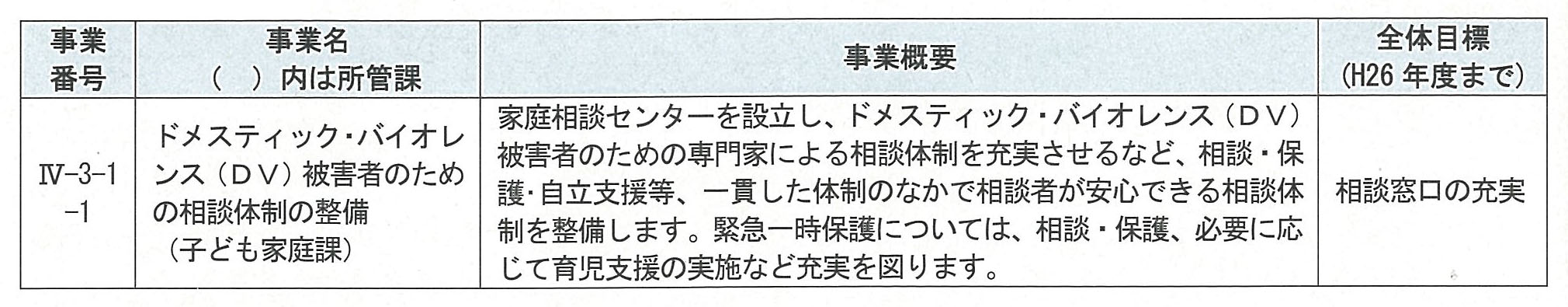

また、家庭でのドメスティック・バイオレンス(DV)は直接的に暴力等を受ける被害者だけでなく、その子どもにも深刻な影響をもたらします。被害者への支援により、子どもが健やかに成長できる家庭環境の整備を図ります。

基本的な施策

(1)家庭環境の整備

家庭でのドメスティック・バイオレンス(DV)は、同居している子どもに与える心理的な影響が大きく、間接的に子どもへの虐待となります。DVの被害者の相談・支援体制を充実するなど、親も子どもも安心して暮らすことのできる家庭環境の整備が必要です。

また、核家族化や地域のコミュニティ意識の希薄化などにより、親が育児について相談する身近な相手が少なくなっています。親が育児不安に陥らないように支援する必要があります。

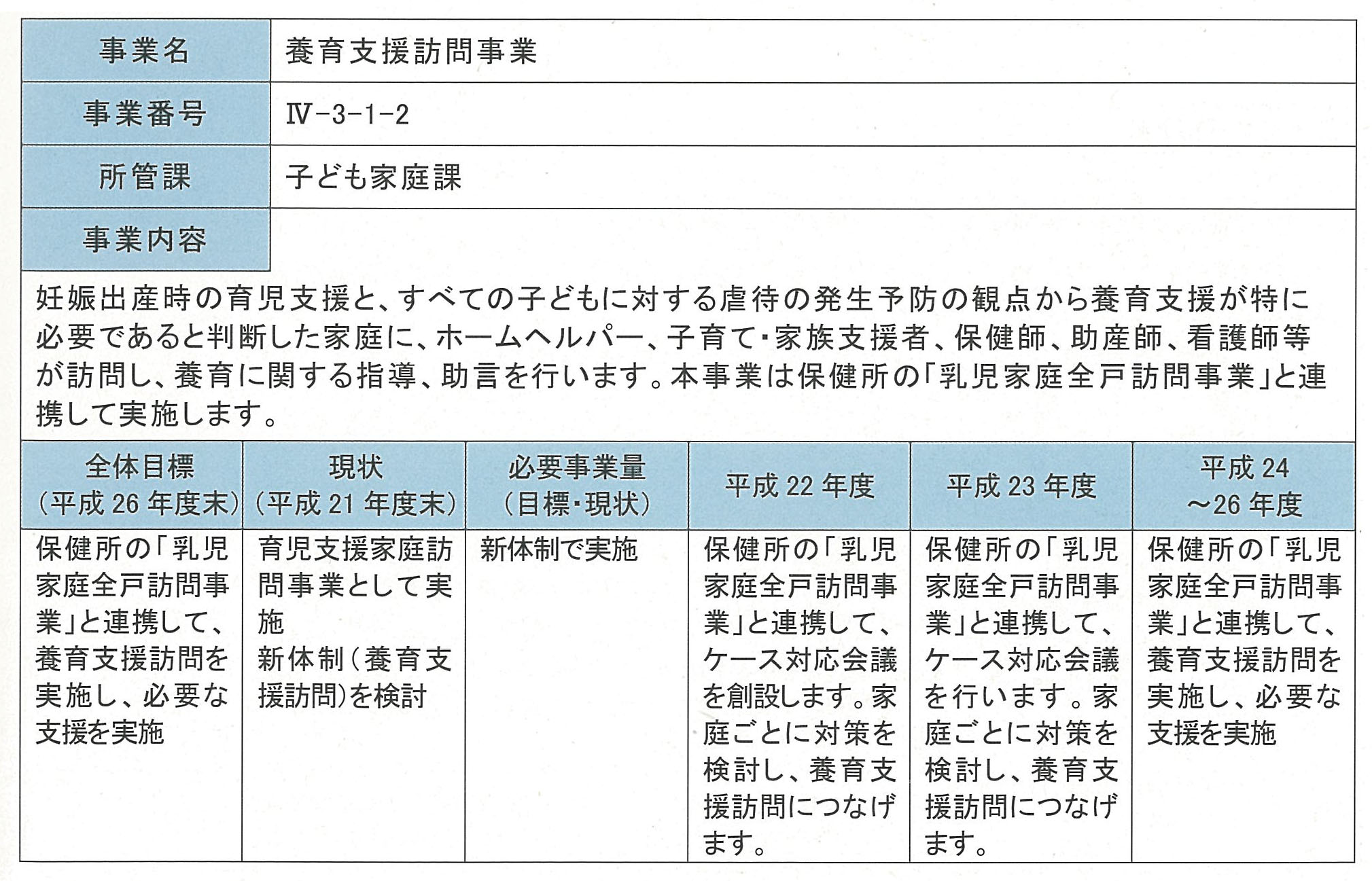

【重点事業17】

【推進事業】

その他計画事業

●子育て不安の軽減(親支援プログラムの実施)

保護者が子育て力を身につけるとともに、思春期対応など児童の発達過程を学ぶ講座を開催します。

施策の方向性

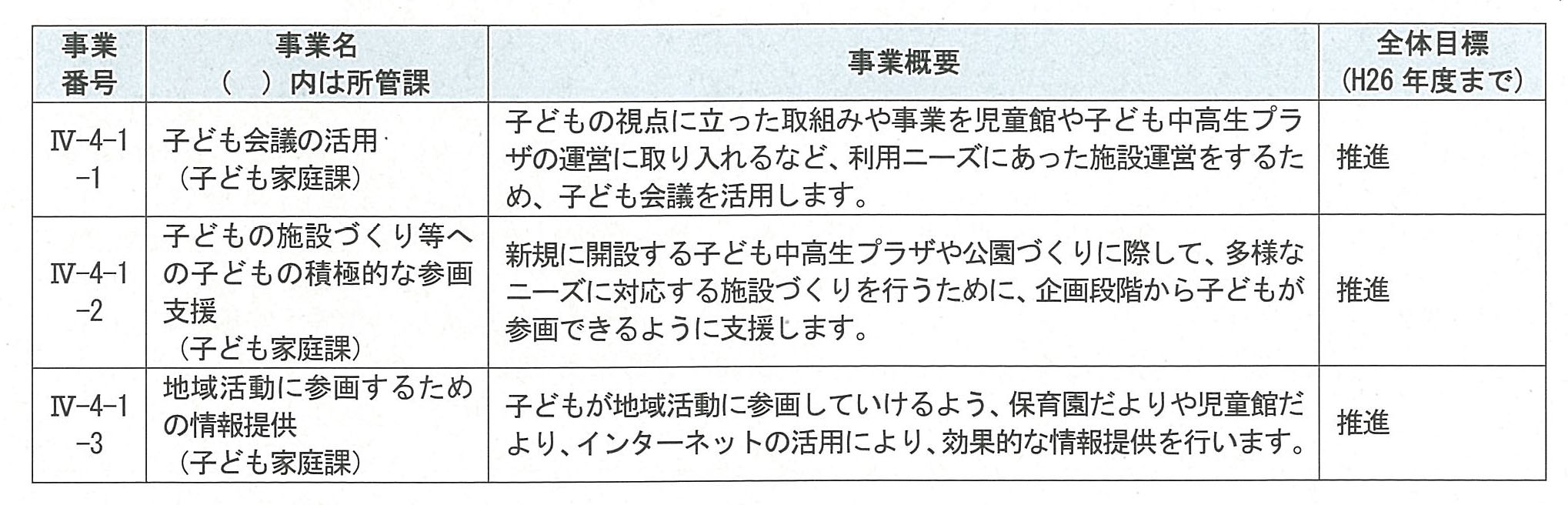

4.子ども参画の仕組みづくり

塾等に時間を取られるなど、子どもの生活形態の変化により、子どもたちが一同に会し子どもの視点に立った意見を反映する機会が少ない状況にあります。

子どもの自主性・創造性を育むとともに、児童館等で楽しく過ごせるように、子ども会議等を活性化させ、子ども参画の仕組みづくりを区と子どもの協働により進めていく必要があります。

基本的な施策

(1)子どもが参画できる体制の整備

子どもたちが、主体的に自分の意見を反映できるよう、子どもの施設の運営や設置の際、直接参画できるよう支援します。

また、地域活動に参画していけるよう効果的な情報提供を行います。

【推進事業】