二、一般目標(設定の手續・一般目標)〔略〕

三、学年目標

(1)学年目標決定の手順

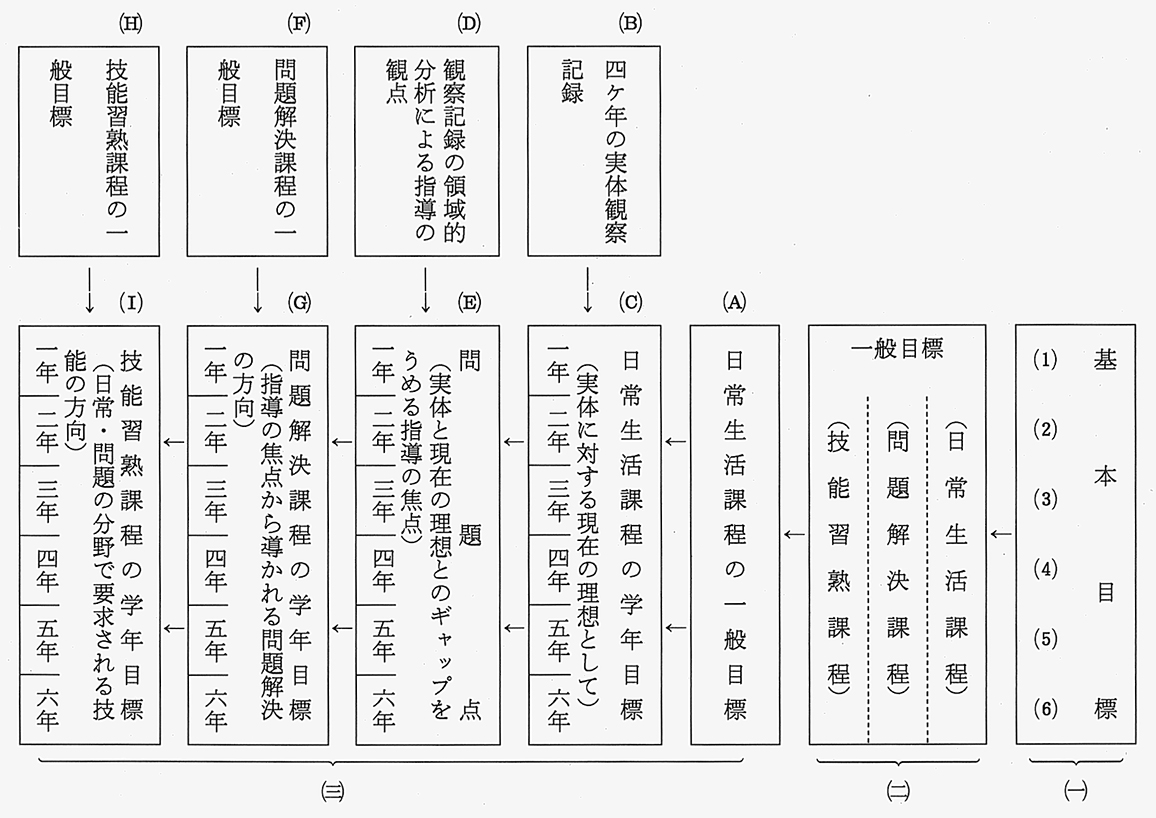

一般目標を、各学年の学年目標に分析決定した手順は次のようである。

即ち、一般目標を学年目標に分析するのを基準として、過去四ヶ年我々の記録して來た記録帳の観察を利用したのである。

もとよりその記録は、こうした利用を予期して計画されなかったので充分とはいえなかった。しかし、各学年の姿を理解するに應しいあらゆる記録を、計画・調査・実施結果・反省等の項目から洩れなく抽出し、学年担当者と経験者がグループを作って経験的に取捨選択したのが前掲図の(三)の(B)である。次に、これらの学年児童の実体を次のような領域に当てはめて分類した。

(2) 学年目標試案〔略〕

桜田の教育実践事例

東京の生活(三年の(二))

◇この時期に於ける一般的特性

1 身のまわりの生活必需品に対する関心が強くなり、その使い方が幾分ていねいになって來るが、公共の

ものを使用する態度はまだ不充分である。

2 自分の長所と欠点を自覚はするが、之を毎日の生活に生かすことは困難である。

3 責任感が強くなり、自分の仕事は出來る丈果そうと努力する。

4 都内の盛り場を知っている者が多くなり、環状線を中心とした主要地域は理解しているが、東京全体の

概念については殆ど理解できていない。

5 自分のすんでいる新橋と、他の地域とのちがいについての関心が強くなって來ている。

6 町の人達の生活や、その行事に進んで参加しようという気持が強くなって來ている。

7 健康に対する関心が強く、日常の生活に於てお互に注意して衛生上のよい習慣をつける様に努力するよ

うになる。

8 よい協同生活をしようとする意欲が強く、少数によるグループの運営は略々行える様になって來る。

9 家の職業及び商店保健公共施設に働く人々に関心をもっている。

◇予想される主な問題

1 町の人々は何で生計を立てているか。

2 私たちは町の公共施設によって、どんな利便をうけているだろうか。

3 私たちの町では、町の美化についてどうしているだろうか。

4 共同生活は、どの樣にして運営して行ったらよいだろうか。

5 人々は幸福な生活をするために、どの樣に協力し合っているか。

6 能率的な生活をするには、どの樣な点に気をつけたらよいか。

7 私たちは友達とどのような点に注意して交際したらよいか。

8 東京にはどの樣な生産の施設があるか。

◇單元の主な目標

1 いろいろな職業は互に関係をもち助け合っている事。

2 村や町の公共施設はその資源を保全し生活を円滑化している事。

3 人々は自分の環境を美しくするために協力して責任を果している事。

4 人々はお互に幸福になるために協力し合っている事。

5 人々はその土地に応じて厚生慰安の工夫をしている事。

6 郷土の人々は樣々な組織をもち、生活を合理的に運営しようとしていること。

7 お互に相手の人格を尊重し合う事は、社会生活の根源であること。

8 東京には大きな生産の施設があり、それは人々の生活の利便に

大いに貢献していること。

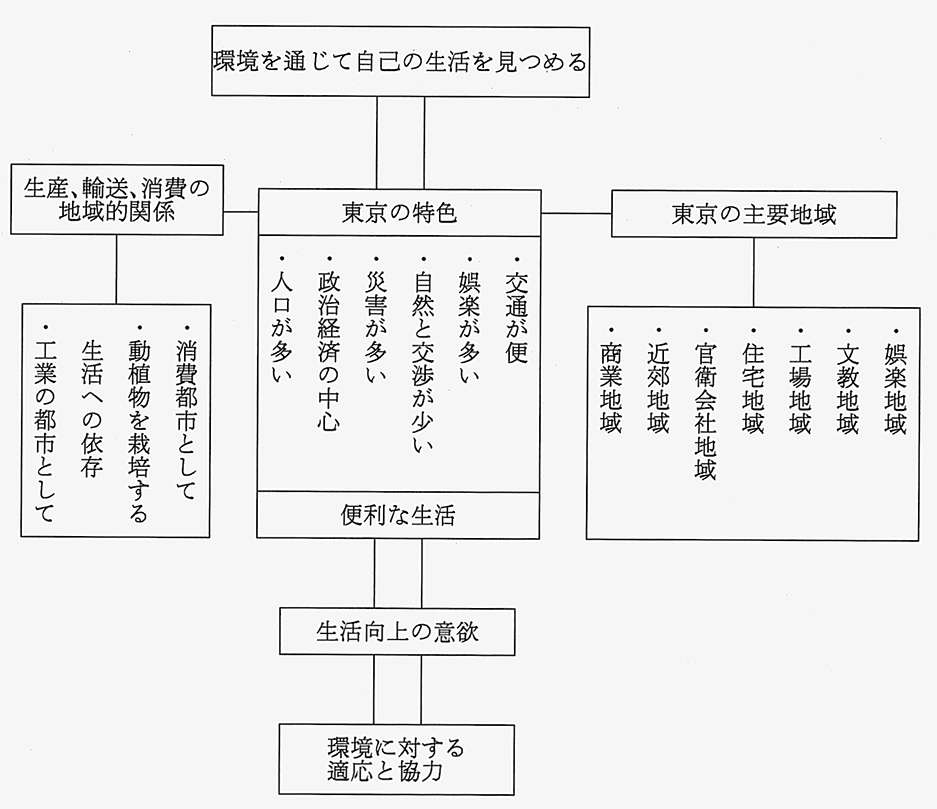

◇基本構造(十五通)

主な学習活動の例

◇田舎の友達に、東京の樣子を知らせる手紙をかく。

1 田舎の樣子を知らせてくれた手紙を、よんでもらう。

2 東京の樣子を知らせる手紙の内容となる東京の特異的な現象を話し合ってえらぶ。

3 グループに分れ、自分達の経験を基礎として手紙をかき、お互に読み合ってまとめて出す。

4 手紙で書き表わせなかった事や、自分達の知らない東京の実体について話し合う。

5 山手線に乘って一周して見る。

◇東京のパノラマを作る。

1 必要な資料をあつめる。

2 手紙の内容を地図の上に整理して書きこむ。

3 制作の係りをきめる。

4 台を作る。

5 原図と下図をつくる。

6 東京の交通網を作る。

7 仕事を進めるためにいろいろな約束をする。

・見学の方法について相談する。

・グループによる研究制作に於ける研究物の貼示場所、調査事項の報告方法、共通な記号の使用法、地域

の特性の表現方法、等を相談する。

問題解決課程の具体目標

・自然のあり方は町と村の生活の著しい相違を作っていること。

・東京の生活の特異性は我々の日常生活にさまざまな影響を及ぼしていること。

・東京の地域はぼう大であり、人口が非常に多く実に複雜な機能をもっていること。

・広い土地を取扱うのに地図はとても便利であること。

・東京を地域的な機能に区分すれば、工場、文教、官庁、会社、商業、娯樂、近郊地区等に分けられること。

・東京はいろいろな乘物による交通が四通八達していること。

・分担の仕事をするためには、緊密な打ち合わせが必要なこと。

・利便の多いところへは人口が集中すること。

・土地のちがいによって町の発展の度合も、方向も、大きな差が出來ること。

・生産には資本と労働と輸送が必要であること。

技能習熟課程の具体目標

・人の話を内容を捉えながら聞く事ができる。

・具象的な事物の中からその特徴をつかまえる事ができる。

・用件を落さないでととのった形の手紙がかける。

・他人の作文を読んで批判する。

・秩序に従い安全に注意して電車を利用するようになる。

・目的に合う樣な材料をえらぶことができる。

・簡單な地図を読むことが出來る。

・長い文章の内容を簡單にまとめ上げることができる。

・能力に応じた仕事を選択することができる。

・木工具を使うことができる。

・簡單な地図の引のばしをすることができる。

・地図の記号を使うことができる。

(桜田小学校『桜田の教育』第一集昭二六)

【付記】戦後新しく導入された教科としての社会科は多くの教師にとってわかりにくいものであった。そこで東京都は文部省に協力して昭和二十一年に数校の実験学校を指定した。指定を受けた桜田小学校では、学校に泊まりこんだりして苦労しながら指導方法の研究に取り組んだ。そして、一次試案として、桜田カリキュラムを作成した。昭和二十二年には、我が国最初の社会科の研究授業が行われた。その後も研究を重ね、第六次案まで改定された。その間の実践等を「桜田の教育」として発表した。終戦後から始った研究は三十年代前半まで続けられた。