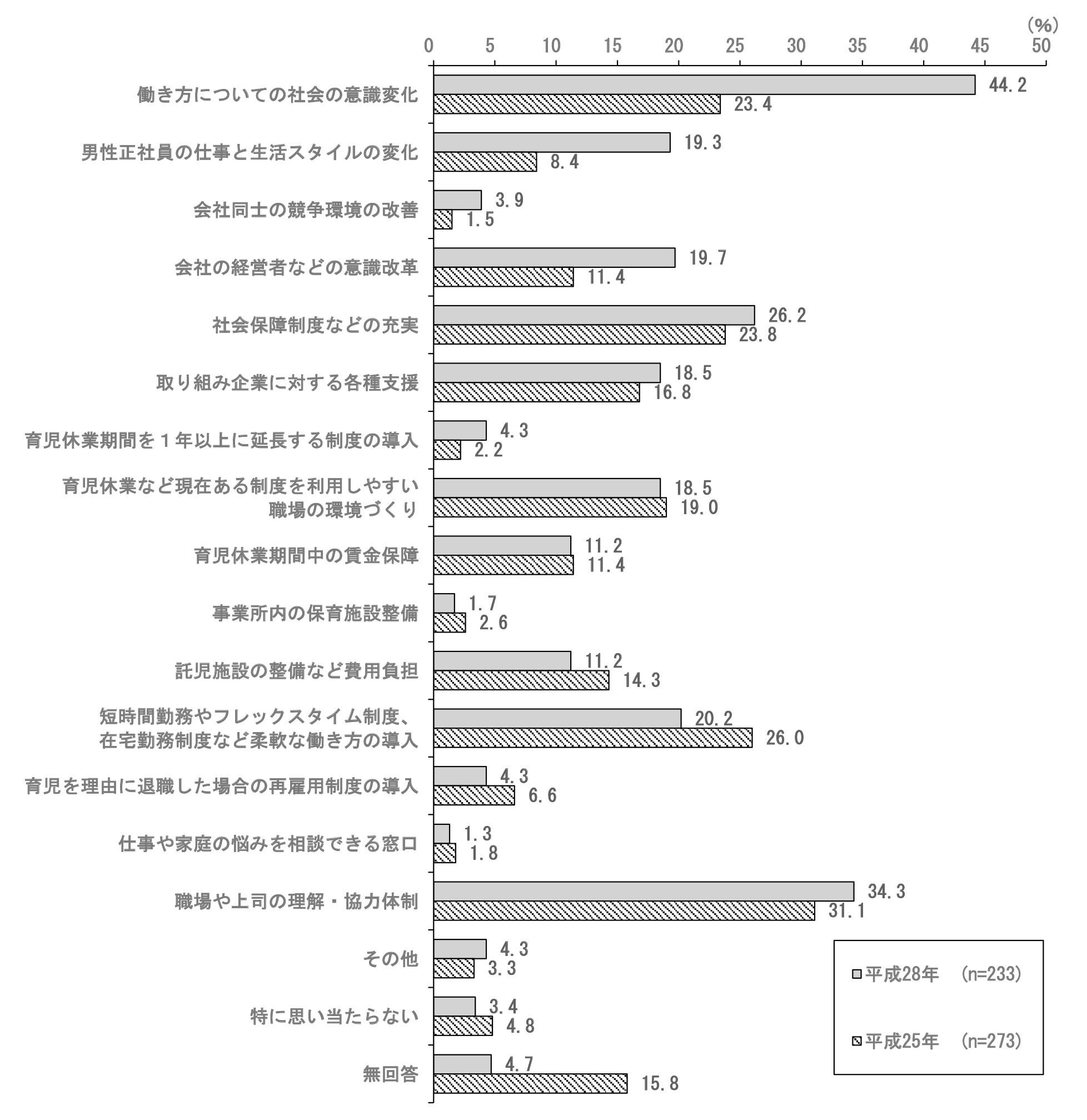

問10.従業員が「仕事と子育ての両立」を実現するためには、何が必要だと考えますか。(○は3つまで)

「働き方についての社会の意識変化」が44.2%で最も多く、次いで「職場や上司の理解・協力体制」が34.3%、「社会保障制度などの充実」が26.2%、「短時間勤務やフレックスタイム制度、在宅勤務制度など柔軟な働き方の導入」が20.2%である。平成25年に比べ「働き方についての社会の意識変化」については20.8ポイント増加した。

(選択肢が異なるため、前回調査報告書の抜粋を参考として記載)

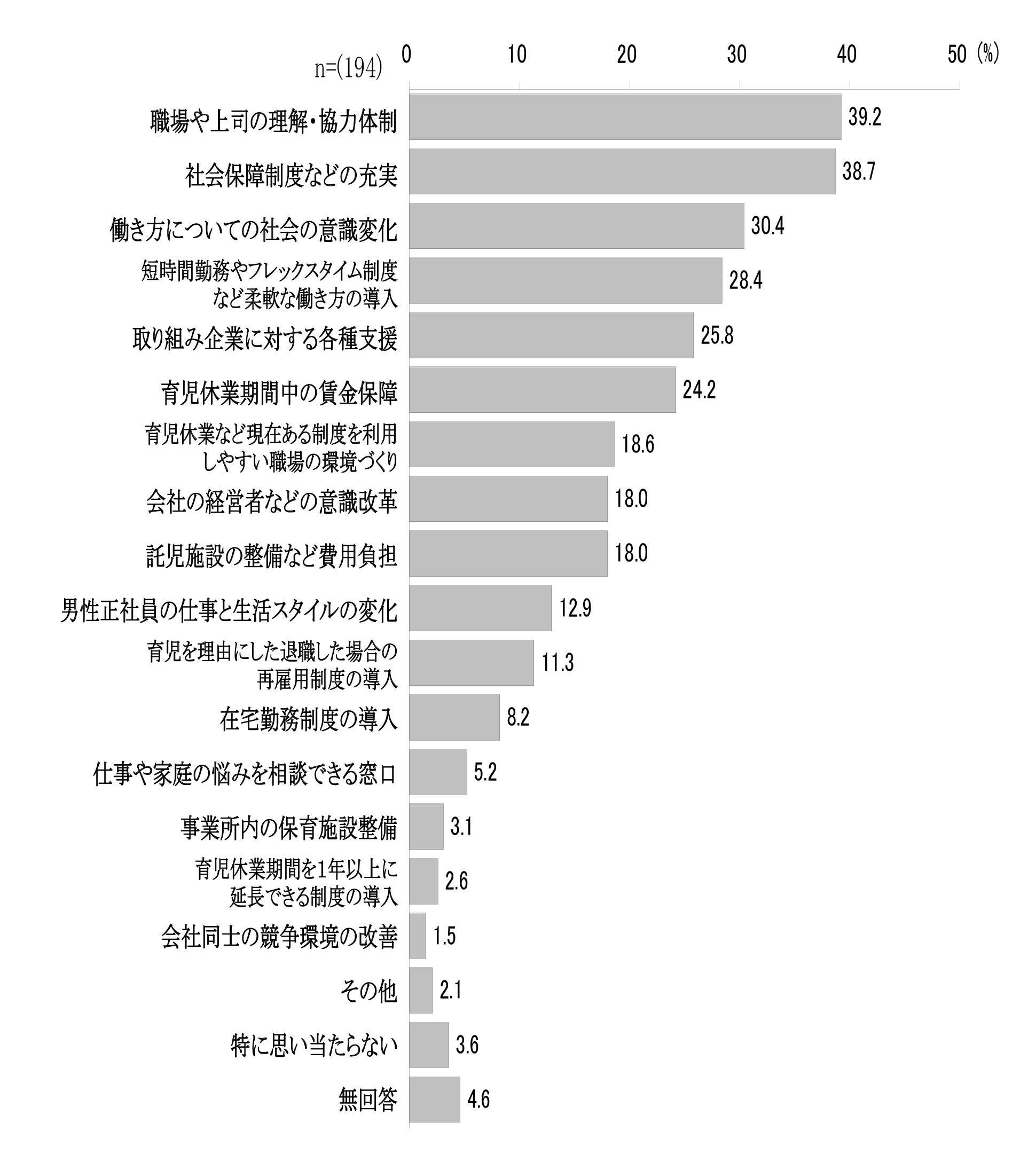

平成21年

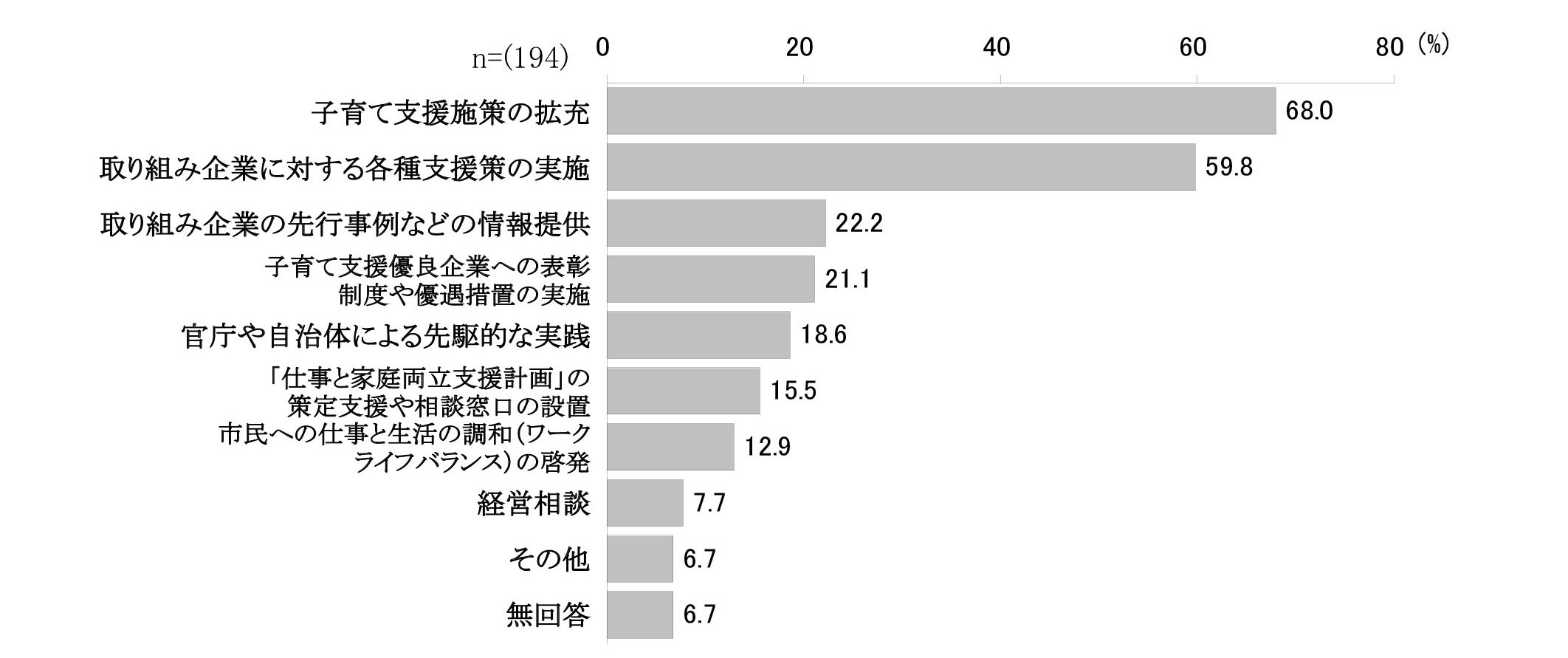

問11.企業が「仕事と子育ての両立」を促進するためには、行政はどのようなことを行うことがよいと考えますか。(あてはまるものすべてに○)

「子育て支援施策の拡充」が62.2%で最も多く、次いで「取り組み企業に対する各種支援策の実施」が47.6%「仕事と子育ての両立に関する制度の法制化」が34.3%である。

(選択肢が異なるため、前回調査報告書の抜粋を参考として記載)

平成21年

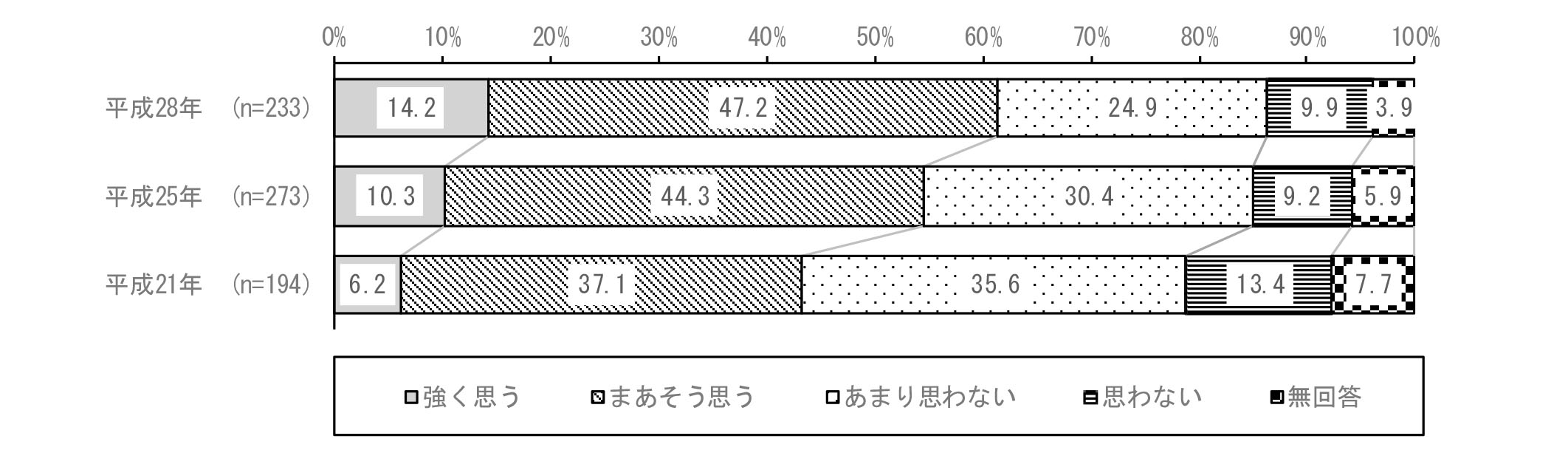

問12.貴事業所において、「仕事と子育ての両立」を推進することは企業の業績向上につながると思いますか。(○は1つ)

「強く思う」と「まあそう思う」を合わせた<思う>は61.4%で6割を超えて多く、「あまり思わない」と「思わない」を合わせた<思わない>は34.8%、約4割である。平成25年と比べ、<思う>は6.8ポイント増加した。

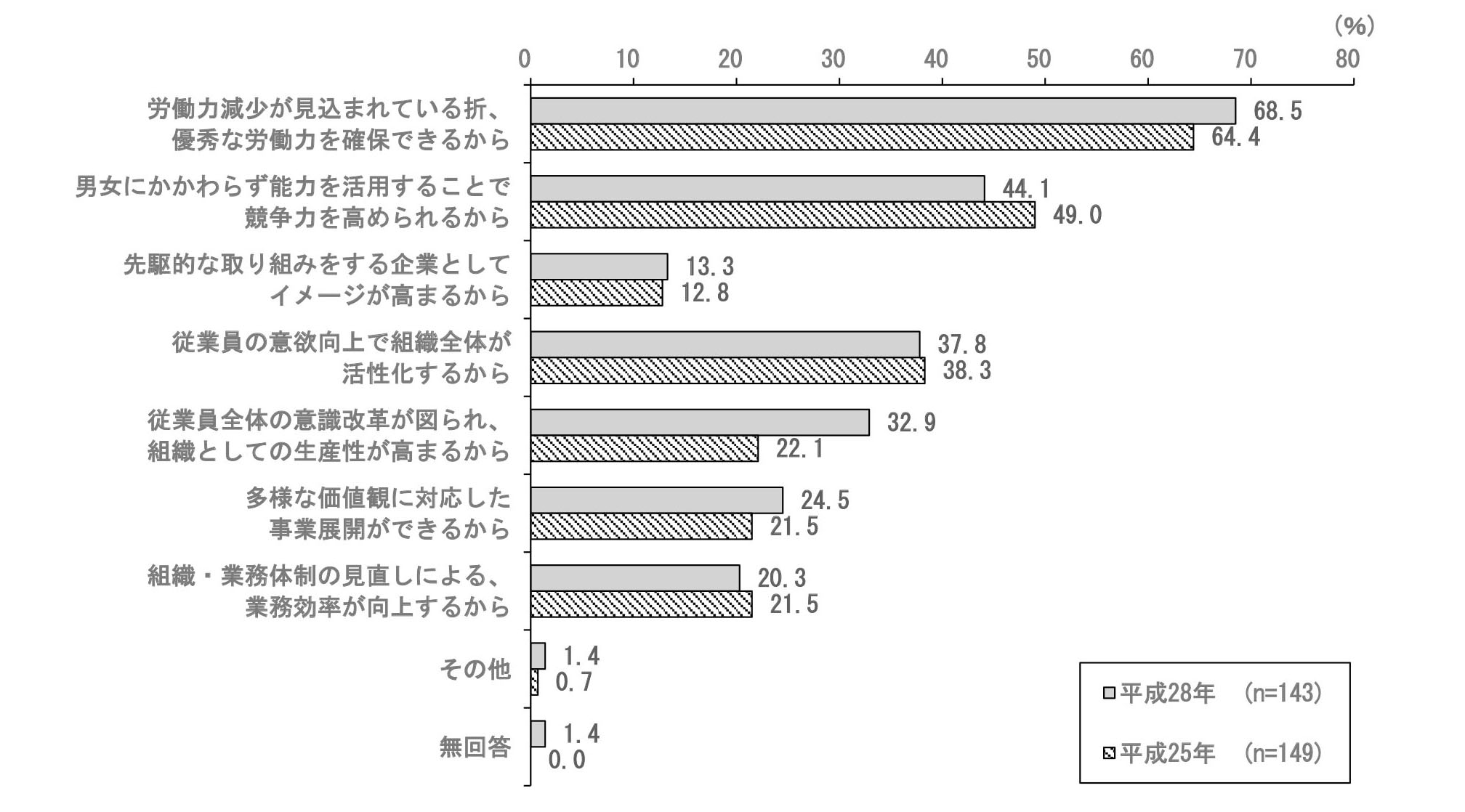

問12-1.問12で「1.強くそう思う」、「2.まあそう思う」と回答された方

その理由は何ですか。(あてはまるものすべてに○)

問12で「強くそう思う」、「まあそう思う」と回答した人に、その理由をたずねたところ、「労働力減少が見込まれている折、優秀な労働力を確保できるから」が68.5%で最も多く、次いで「男女にかかわらず能力を活用することで競争力を高められるから」が44.1%、「従業員の意欲向上で組織全体が活性化するから」が37.8%である。平成25年より「従業員全体の意識改革が図られ、組織としての生産性が高まるから」については10.8ポイント増加した。

問13.その他、本調査に関するご意見・ご要望がございましたらご自由にお書きください。(自由回答)

上記に関し、42人の回答が得られた(各分類の件数に重複あり)。以下、代表的な意見のみ掲載。

※原則、アンケートへの記述をそのまま記載しています。

<制度・環境の整備状況>(14件)

・仕事の性質上、国家資格が必要とされる。資格を持つ社員が抜けると仕事ができない。資格を持つ人材は派遣で代替がきかない。事業規模を越えて社員をかかえると経費が増大し、他社と競争できない。

・同一料金による、保育時間の延長が必要。

・私は、すでに子育てを終えた世代ですが、昔に比べ、企業イメージアップにつながる様、規定を新しくしたり、女性管理職を5年に渡り、増やしていこう、その為には何をするのか?など会社は取り組んでいる様に見受けられます。これからの世代の人達が仕事と子育てと両立できる環境を作ってあげられたらと思います。もっと経験者の意見をとり入れることも一つの策だと思います。

・まだまだ保育所等の施設の不足や夜の預り時間の延長等、解決すべき問題が山積みだと思います。

・大企業(大人数)であれば、休業者が生じても対応しやすい(影響小)と思うが、小企業(小人数)ではその影響は大きい。短期に代替要員を抱えることも難しく、推進したいと思っているが、手間が掛かる。

・50名程度の会社が先駆的対応することは不可能、社会全体の変化が必須、世間一般の水準が変わっていけば、それについて行く。

<育児休業制度の利用状況>(5件)

・休業制度の会社負担や、本人の負担を国や地方自治体が負うべき。諸制度を推進することは、良い事と思うし、必要不可欠となると思う。しかし何事も会社への負担がいつも大きく、競争にさらされている会社にとって、見えない経費の増大は避けたい。

・小規模の職場で育休を取られると休職中のカバーが予想以上に大変です。特に弊所のような専門知識、経験を必要とする職業の場合はなおの事です。

・クリニックの方ではスタッフが産休、育休をとり2人の子育てをしている人がいます。本人のやる気もあり、家族の理解もあるので仕事が続けられているようです。クリニックとしては、産休、育休中に他の人をやとわなくてはならないのでそちらの求人の方が大変でした。数人しかいない職場の場合は、周囲の協力が必要かと考えます。

<仕事と子育ての両立>(3件)

・「仕事と子育ての両立」と「企業の業績向上」に関連性を求めること自体論理的に不可能。

・男尊女卑の傾向がとても強い会社です。当社ではこれまで1名だけ産前産後休業をとった社員がいたが、復職するも「子どもの急な発熱」などで生じる負担に周囲も理解が足りず、他事情もあり結局退職した。日本政府が謳う仕事と育児の両立は、女性に双方で全力で働くことを強いている気がしてならない。共働きをせざるを得ない景気にあって「輝く女性」のキャッチコピーは女性を利用しているだけにしか聴こえず、女性の意見は取り込まれることがないように感じる。

・都内は通勤に時間がかかり、各都市の保育所も利便性の高い所は、いっぱいで社員の育児の大きな負担として子の送迎がある。⇒小学生未満の子のいる世帯を対象とした、「期間つきの保育所一体型の公共住宅」や「住宅補助」を行い、企業に「育児保険」のような形で財源を確保できないか?

<その他>(15件)

・製造業に対する社会の意識改革がない限り、若手の労働力が技術(肉体労働力)力の向上に結びつくことは、ないと思います。もっと国全体で若い力を育てないと日本の高い技術力が、外国に押されて、日本の生産力がどんどん低下していきそうで、未来は無いと思います。若い人を大事に、住みやすい国作りをしていかないと。

・子育てもとても重要だが、高齢化社会を迎え老老介護についても重要視すべきだと思います。子育ての年代はまだ若くて元気なので少々のことは対応できるが、中年層以降になっての自分の親、配偶者の親の介護はなかなか重い。

・働き方の慣行に問題があると思う。(長時間労働の常態化など)。

・我社は、小学生以下の子どもがいる者は、就業していないので、今回のアンケートには役に立たないと思います。

・業種、業態によって推進上の課題が異なるので、このアンケートでは実態が伝わりにくいと思われる。