ア 日時 昭和四十一年十一月二十四日

イ 学級 二年六組

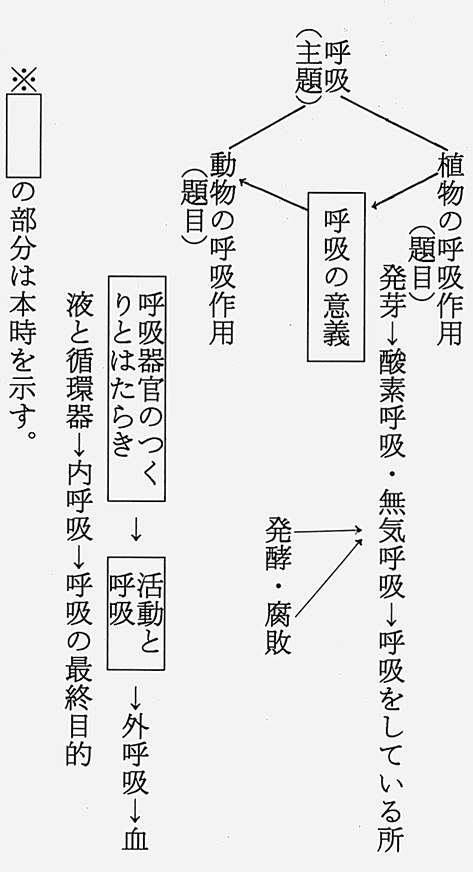

ウ 主題 呼吸

エ 題目 植物の呼吸(三時間)動物の呼吸(四時間・本時第一時限目)

オ 指導の目標

・呼吸を単なるガス交換としてではなく、同化作用の反対の現象の異化作用としてとらえさ

せ、生活力をとり出すためには欠くことのできないことがらであることを理解させる。

・どんな生物でも、呼吸はいつでもおこなっていることを理解させる。

カ 指導上の留意点

・実験観察の結果、模型、スライド、標本などをできるだけ多く活用する。

・生徒ひとりびとりの能力を考え、それに応じた質問をして、その反応によって、さらにこま

かい質問をする。

キ 準備 ダイズ・ムギ・フラスコ・温度計・呼吸に関するスライド・人体模型・呼吸器の標本・パンコ

ウボ・ブドウ糖・恒温器・ガラス管・ロウソク・石灰水

ク 展開例(Bグループ)

(ア) 本時の位置(呼吸第四時限目)

| (イ) 本時の展開 |

| 時間 | 指導事項 | 学 習 内 容 | 指導上の留意点 | 備 考 |

| 一五分 | 一 呼吸の意義 | 〔呼吸とはどんなことをさすか。〕 T 植物は呼吸をしていますが、どんなことで分かりましたか。 P 発芽しかけているダイズは酸素をとつて二酸化炭素を出している。 P 発芽する時に熱を出す。盛んになると多くの熱を出す。 T なぜ、熱が出てくるのですか。 P 豆の中の養分を分解すするから P 養分を分解して、生活力をとりだした残り。 T 呼吸とは生活力をとりだすことですね。熱は分解の時出ます。〔呼吸と酸素との関係〕 T 呼吸には必ず酸素が必要です P 必ずしも必要ではない。 T 呼吸とは養分を分解することだから、酸素を使用してもしなくても分解すれば呼吸といいますね。 T 酸素を使用する。つまり酸素呼吸は何の反対現象でしょうか。 P 光合成の反対現象 T 酸素呼吸は何に似ていますか。 P ものがもえること、酸化。 | ・前時に学習した経験を活用する。 ・呼吸をしていることを、ガス交換のみを見て分かるばかりでなく、呼吸の結果生ずる現象をもとにしてもわかるようにする。(帰納的思考) ・酸素呼吸・無気呼吸も同一である点を強調する。 ・酸化・光合成の関係をはつきり理解させる。 (第一学年応用) | 発芽実験で観察した事柄を板書 分解・生活力の関係板書 呼吸の方法を板書。 |

| 二八分 | 二 動物の呼吸(酸素呼吸) | 〔動物の酸素呼吸〕 T 動物が空気を吸ったり、吐いたりしているのはなにをしているのですか。 P 呼吸をしている。 P 酸素をからだの中にとり入れるため。 T 酸素を何のためにとり入れるのですか。 P 栄養分を分解して生活力をとり出すため。 P 消化・吸収した栄養分を分解するため。 T 動物が呼吸で空気中の酸素をとり入れていることはどんなことでわかりますか。 P ヒトは水中では生活できない。 P 密閉した入れものの中に入れておくと窒息死する。 T 動物は酸素がないと生活できませんね。生活するには酸素によつて栄養分を分解することが必要です。植物の呼吸と同じですね。 | ・ 動物の無気呼吸にはふれない。 ・小学校での学習経験を活用する。 ・植物の呼吸を活用する ・生活経験を活用する ・動物の呼吸と植物の呼吸を関連ずけて、酸素呼吸をまとめ理解させる。 | 小六既習 |

| 三 呼吸器のつくりとはたらき | 〔呼吸器官の種類〕 T いろいろな動物が酸素によつて栄養分を分解していますが、どこからとり入れていますか。 P 肺・エラ・気管・体表 T 体内に酸素をとり入れる所を呼吸器官といっています。 ・エラ・コン虫の気管・ 書肺の構造のスライド、図説 ・いろいろの動物の肺の構造のスライド ・脊椎動物肺比較標本を示す。 T いろいろの動物の呼吸器官をみてどんなことに気づきますか。 P 構造が複雑になっていく傾向がある。 P 空気とか水にふれる面積が大きくなっていくようである。 P 表面積が大きくなり、空気を多く含めるようになる。 T 今まで学習してきた、なんと傾向がにていますか。 P 消化器の内面、根毛のようす T なぜこのような傾向になっていると思いますか。 P 空気中の酸素を多量にとり入れるための適応型 | ・小学校での学習経験を活用する。 ・鼻・気管は除く。 ・肺表面積の拡大していく傾向に重点をおく ・消化器官の適応型と、にていることにきづかせる。 | スライド 模型 標本 | |

| 七分 | 四 動物の活動と呼吸器官の関係 | 〔活動と呼吸〕 T 酸素を多くとり入れることのできる動物に共通している点はどんなことですか。 P 大きな動物 P 活動の盛んなもの T なぜ活動の盛んな動物は呼吸器官の表面積が大きくなっているのですか。 P 多量の酸素を用いて栄養分を多量に分解するため。 T 動物の活動と呼吸器官の構造は非常に密接な関係にある。というのは、活動は栄養分の分解によつて起こるからである。 | ・大きな動物でも必ずしも呼吸器官の表面積は大きくないことを強調する ・呼吸器官の構造と活動に関連づけてまとめる。 |

(青山中学校資料 昭四一)

【付記】昭和四十一年一月、都の研究協力校第一年次の報告書「基本事項の活用による科学的思考の育成」より抜粋したものである。