古くから〝伊皿子貝塚〟または〝伊皿子三井邸内貝塚〟とよばれ、研究者に知られていた。最近までは実地踏査や遺物入手の機会がきびしく制約されたままで、放置されていたが、それでも大正十四年(一九二五)十月に刊行された雑誌『武相研究』(第二巻第二号)に藤枝隆太郎氏という人物が、この地の実地踏査の結果を報告してはいる。

その後も戦災で焼失するまでは、三井家個人の私宅であった関係から、内部に立ち入ることがむずかしく、したがって詳細をつまびらかにすることなく経過していた。ただ、邸宅が戦災で焼失した直後に、江坂輝弥氏などにより実査が試みられたようだが、米軍接収後はそれも不可能となった。

こうして、伊皿子貝塚の貝層がどこに、どんな形で残されているかの知見も得られず、研究者の間では、もっぱら〝謎の貝塚〟とされてきたものである。ところが、たまたまごく最近になって、この地に電電公社の社屋が建設されることになり、敷地の削平工事が開始されるにおよんで、三井家の煉瓦造り洋館の北東部で貝層が発見され「伊皿子貝塚」の本体がはじめて姿を現わした。

昭和五十三年十月までの学術調査の結果では、土師器を使用した時代の竈(かまど)跡や弥生式土器をともなう方形周溝墓が発見され、縄文時代の貝塚の内部調査が続けられている。

この調査によって〝謎の貝塚〟の実体は遠からず明らかにされることと思われるが、これまでに採集された遺物から判断できる限りでも、カキとハイガイを多く含んだ貝層が存在することが知られ、こんごの調査では、さらに詳細な遺跡の全容が解明されるのではないかと期待されている。

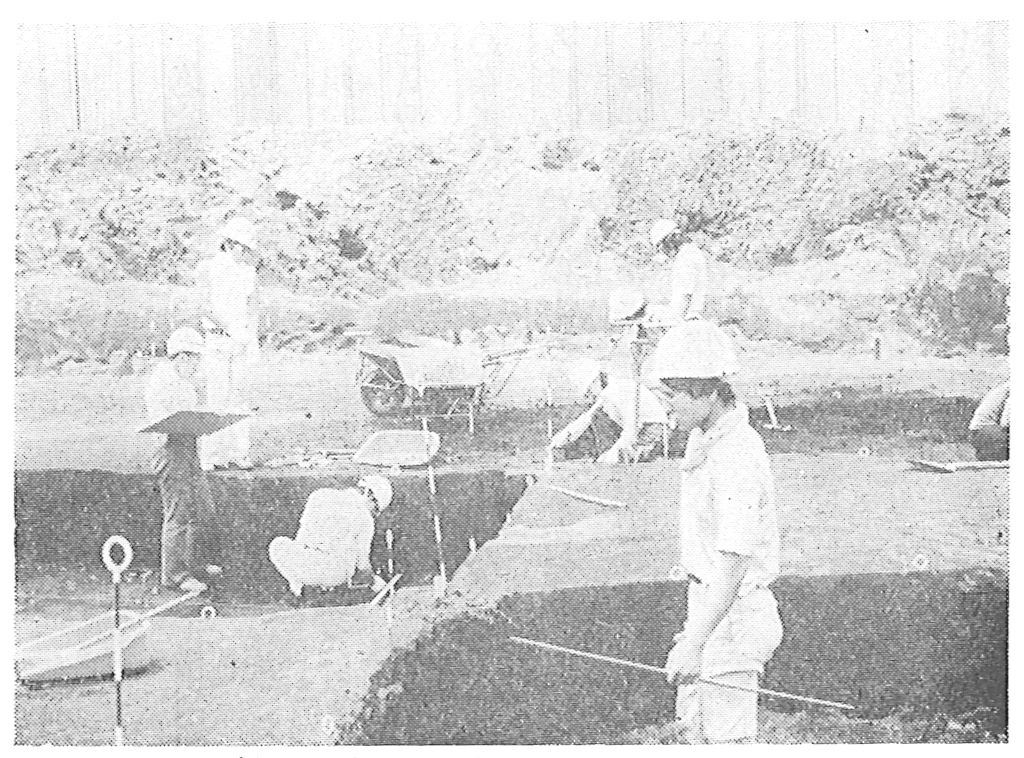

伊皿子貝塚の発掘現場(昭和53年7月)