その突出した部分は、古くから済海寺の墓地となっていて、調査の手を加えようもないが、あるいは小規模な突出部をもった、いわゆる〝帆立(ほたて)貝式古墳〟か、〝前方後円墳〟であった可能性がないではない。万一にも後者である場合は、はるかに低地を隔てて相対する増上寺の丘上に営まれた丸山古墳と前方部を向けあう面白い在り方を示すわけであるが、確証をとらえ得ないのが残念である。

また、これらの調査にあっては、遺跡の所在地が公園内であって、大きな変改が許されないために内部主体にまでおよぶことができず、厳密にいえば、古墳であるか否かの確認さえできなかったといえるが、封土の築成状態から推して古墳とみてよいとの結論に達したのである。

【更級日記の伝説】 さらに、この亀塚には菅原孝標の女(たかすえのむすめ)が著わした「更級日記」にも見えるように、都の皇女と東国武蔵(むさし)出身の兵士との恋物語の伝説が伝えられ、両者の間に生まれた子供が、平将門の乱を記録した『将門記』に見える武蔵竹芝という者であるとされるなど、伝承ないし歴史学的研究の対象であるのも面白い。だが、古墳としての詳細な実態とともに、まだ将来に研究の余地を残しているものというべきであろう。

【亀山碑】 なお、付言するならば、この地は江戸時代にあっては、上野国沼田三万五千石の大名・土岐家の下屋敷であり、竹芝の伝説もこの大名家に語り継がれ、享保四年(一七一九)に頼熙(よりおき)といわれた当主が〝亀山碑〟という伝承を記した碑を墳頂に建てて、由緒を紹介している。この碑は、こんにちも盛土の頂上部にそのまま残っており、頼熙は自らを「朝散大夫豫州刺史」と称しているから、彼が当時従五位下の位階をうけ、伊豫守(いよのかみ)であったことが知られるなど、歴史上からも重要な資料といえよう。

その後、この場所は明治になって華頂宮家の邸宅となり、さらに内大臣の官邸とされ、戦後は一望の焼野原となって帝室林野局の所管になるなど、数奇な運命をたどったのち、こんにちの亀塚公園となっているわけである。こんごも、この墳丘が重要な史跡として、十分に保護されることを希望してやまない。

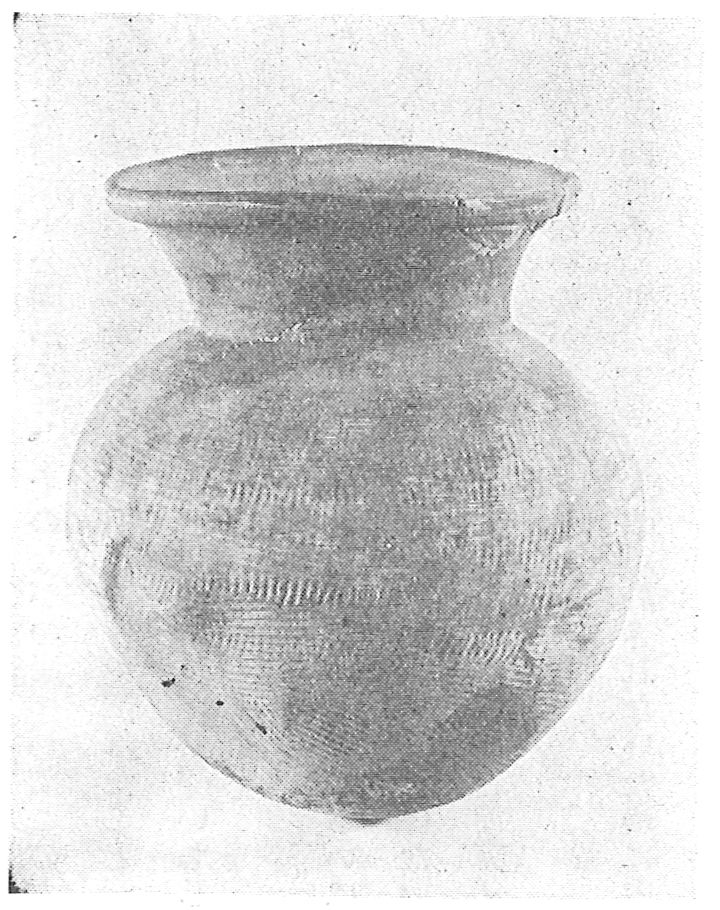

さらに特記すべきは、公園と道路を隔てて居住している秋山定氏が秘蔵されている一個の土器である。戦時中に防空壕を亀塚の西麓に掘ったさいに、単独に発見されたということであって、古墳時代に一般的に用いられていた須恵器(すえき)であり、しかも時代の古い形式の壼である。関東地方にはあまり多くは出土しないといわれる種類に属する。その点で学術上にもきわめて貴重な遺物であることを記しておきたい。ただ、秋山氏には失礼かもしれないが、純粋な学術的立場に立つとき、この壼のみが単独で発見されて他の副葬品がまったくないこと、石室その他の内部構造に気がついていないことなどから、直ちにこの亀塚古墳の主体部がそこにあったとはいえず、したがって、その年代を決定できたとはいえないのが遺憾である。それというのも、前述の慶大の調査班による調査でも埋葬施設が見当たらなかったために、それが果たして古墳であるか否かを疑われる余地を残しているからである。

秋山氏発見の須恵器壺