【丸山古墳】 丘陵の突端部に営まれており、丘陵と同じ南北方向を長軸とした全長一二五メートル、後円部の径七二メートル、くびれ部の幅三五メートル、前方部の前端の幅四六メートル、後円部の径が約六五メートルの前方後円墳で、都内有数の大型古墳といえる。しかし、保存状態は必ずしも良好とはいい難く、その完全な復原がほとんど絶望的であるのは惜しまれる。

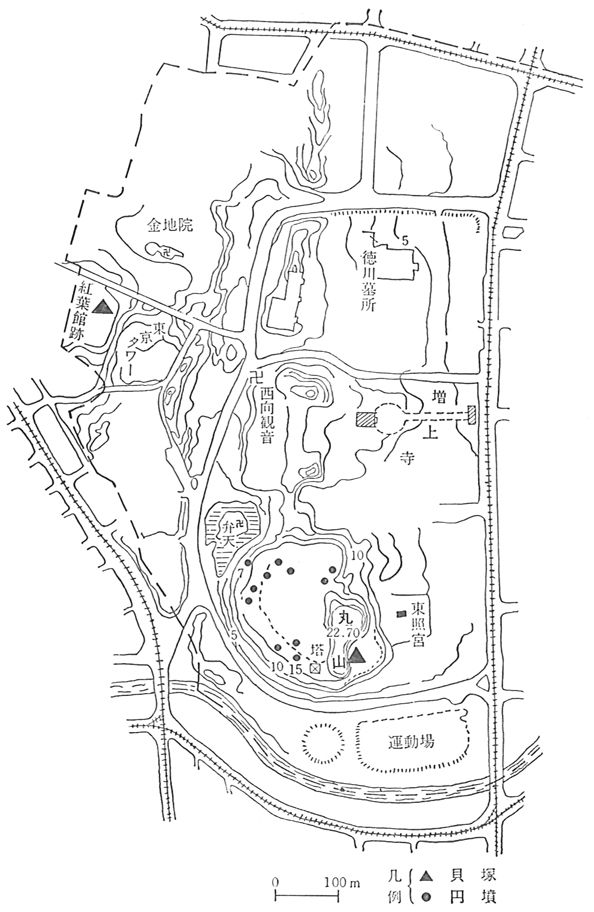

ただ、この古墳がけっして未調査のままに終わったわけではないので、その間の事情を説明しておく必要があろう。すなわち、第一回の発掘は、坪井正五郎氏によって明治三十一年(一八九八)に行なわれたが、これは福沢諭吉の意見にもとづき東京府知事が東京帝国大学総長を通じて、古墳の研究と保存を要望したために実現したといわれる(『港区史』(上巻)昭和三十五年刊・三八〇頁参照)。その報告は、雑誌『考古』(第一編第一―三号)に掲載されており、丸山古墳の発掘結果と周辺に一〇基の小円墳が散在することを明らかにしている。

坪井氏は、丸山古墳の北部、すなち普通埋葬設備のある後円部を発掘されたのであったが、その結果はすでに完全に破壊し尽されており、棺槨の状態も、副葬品の有無さえも明らかにし得なかったという。しかも、寛永通宝(寛永十三年<一六三六>鋳造)が三枚発見された事実から、承応三年(一六五四)に建てられた三重塔との関係を推論された。すなわち、徳川秀忠(台徳院・徳川二代将軍)の死んだ当時にはまだ寛永通宝は造られていないのであるから、彼の廟所とは無関係であり、三重塔を造ろうとして、この増上寺内の最高所を選んだが、何らかの理由――おそらくは基礎工事中に古墳であることに気づいたためか――によって中止したものであろうと思われる。

図1 増上寺境内遺跡分布図(昭和34年現在)

【小円墳】 それはともかく、その工事のために、残念ながら丸山古墳の主体部は現存していないというべきであろう。しかし、周辺にある一〇基の小円墳は、坪井氏の調査と昭和三十三年(一九五八)に明治大学が行なった発掘によって、かなりその構造や建物の様相を知ることができる。(これについては、大塚初重、梅沢重昭両氏による詳しい報告が『考古学雑誌』(第五一巻第一号)に載せられている。)いま、これを要約すれば、そのほとんどが小型の石室をもつもので、特記に価するものは乏しいが、丸山古墳が古墳時代前期の特徴をもつのにたいし、小円墳は後期のそれを示すところに問題があろうかと思うが、ここではその要点を紹介するにとどめたい。いずれにせよ、丸山古墳はまだその全形を残しているが、他の小円墳はゴルフ場建設などによって丘陵ごと跡かたもなく破壊されてしまったのが惜しまれてならない。詳しくは『港区の文化財第3集』を見ていただきたい。