【大化の東国国司】 新政府はこれに先立つ大化元年八月、東国および倭六県(やまとのむつのあがた)に国司を派遣し、造籍・校田・国造等の監督・兵器収納などの新政を試みている。この国司は、後の律令制下のそれとは異なり、大化前代に一定地域の諸国造の上に巡察官的に派遣された「みこともち」の類であり、東国の範囲は、後の東海・東山道の尾張・美濃または遠江・信濃以東とされる。

これにより当時の東国が、前述の名代・子代の設置にみたように、朝廷直轄地である倭六県とともに、改新の新政の実行しやすい地域であったことが窺われよう。

【武蔵国設置の時期】 武蔵国設置の時期については、

至二難波長柄豊前大宮臨軒天皇之世一、遣二高向臣中臣幡織田連等一、惣二領自レ坂已東之国一、于レ時、我姫之道、分為二八国一、常陸国居二其一一矣。

と、『常陸国風土記』に、孝徳朝(六四五~五四)を暗示するが、『日本書紀』では天武十三年(六八四)五月、百済人を武蔵国に安置するとあるのが初見で、他の諸国同様に明確な時期は指摘できない。また、同じく天武十二年(六八三)十二月に、伊勢王をして「諸国之境堺」を限分させ、翌々年十月には「伊勢王等亦向二于東国一」とあるのが注意される。

この事業は、天武十年(六八一)に編纂(さん)が始まり、持統三年(六八九)に班賜された『飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)』との関係が考えられ、あるいはこの初期律令制の整備期に、武蔵国の国名と領域が定められたとも考えられよう。

【武蔵の用字と訓み】 武蔵国は、『古事記』・『国造本紀』に「无邪志」、『万葉集』に「牟射志」と記され、「むざし」と訓んだとみられるが、承平年間(九三一~三八)源順の編になる『和名類聚抄』では、「牟佐之(むさし)」と清音に変化したことが知られる(児玉・杉山『東京都の歴史』)。

また、武蔵の用字は、和銅六年(七一三)五月の風土記編纂の命令(『続日本紀』)に、

制、畿内七道諸国、郡郷名著二好字一(下略)

とあるのによるという説もあるが、命令にいう好字の対象は郡郷であり、この説はあたらないであろう。恐らくは国名と領域の決定に際して、武蔵の用字が始まったとみてよいであろう。

【武蔵国の国名起源】 武蔵の国名起源については諸説があるが、ここでは本居宣長の引く賀茂真淵の説を紹介しておきたい。すなわち、『古事記伝』巻七に、

師説には、相模武蔵も一ツにて、牟佐なるを、上下に分て、牟佐上(むさがみ)牟佐下(むさしも)と云、その上(かみ)は牟を略き、下(しも)は毛(も)を略けるなり。

とある。この「むさ」の上下二分説は、「ふさ」(上総・下総)・「けぬ」(上毛野・下毛野)のそれと併わせて興味深いものがあろう。

【武蔵国の郡】 さて、『延喜式』(民部)には武蔵国は国府(府中市大国魂神社付近か)の置かれた多摩郡以下二十一郡を管轄する「大国」に位置付けられている。

武蔵国大管 久良(クラキ) 都筑(ツヽキ) 多麻(タマ) 橘樹(タチハナ) 荏原(エハラ) 豊島(トシマ) 足立(アタチ) 新座(ニヒクラ) 入間(イルマ) 高麗(コマ) 比企(ヒキ) 横見(ヨコミ) 埼玉(サイタマ) 大里(オオサト) 男衾(オフスマ) 幡羅(ハラ) 榛沢(ハンサワ) 那珂(ナカ) 児玉(コタマ) 賀美(カミ) 秩父(チヽフ)

このうち、高麗郡は霊亀二年(七一六)、新羅(しらぎ)郡(のち新座郡)は天平宝字二年(七五八)の新置で(『続日本紀』)、創建当初の武蔵国は十九郡と考えられる(なお、「郡(こおり)」の用字・制度は、『大宝律令』からで、それ以前は「評(こおり)」の用字・制度であったとされる)。

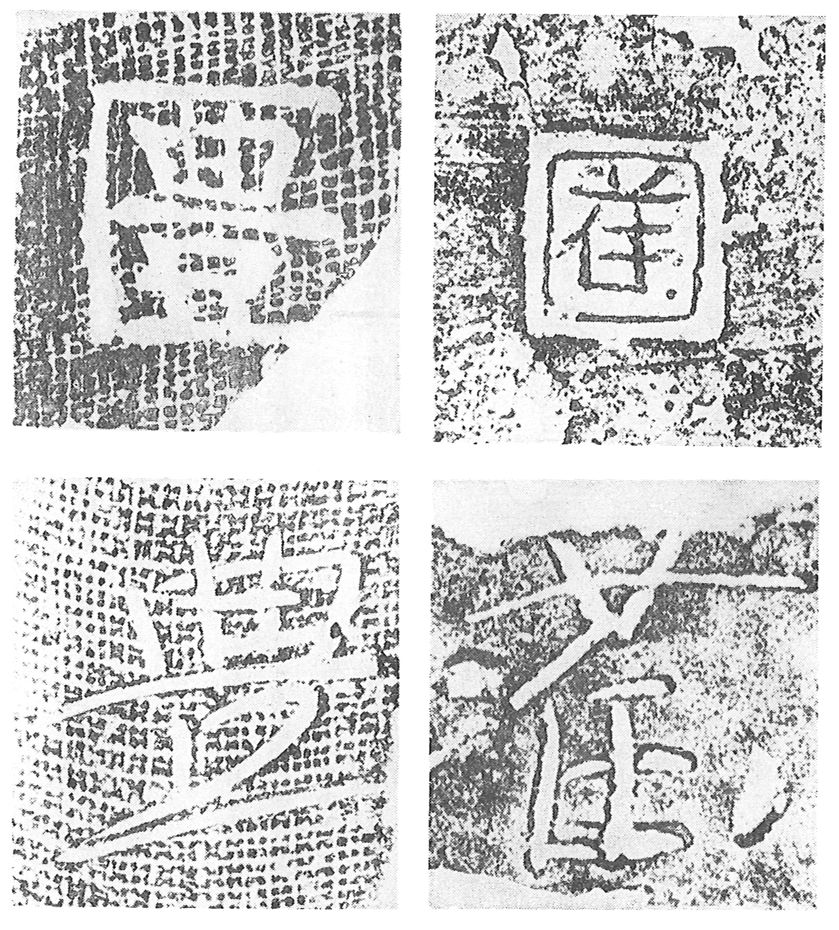

これらの郡の名が集中的に見られる武蔵国内の史料に、国分寺市に残る武蔵国分寺跡およびそれに関係した各地の瓦窯跡などから出土した瓦の銘文がある。これは、瓦の裏面に型押しやヘラ書きで瓦寄進の郡郷名や人名を刻んだものである。これには、最後に建置された新羅郡以外の二〇郡の名をみることができ、さらに荏原郡の〓(ママ)田・木田郷・豊島郡の日頭(ひのと)・白方(ママ)・荒墓(あらはか)・湯島郷の名もみることができる。

この二一郡の約三分の一が、利根川南岸・荒川上流・入間川・高麗川流域という北部武蔵国、すなわち埼玉県北部に集中することは、前述の无邪志国造の領域や後期古墳文化の分布からみて、興味深いものがあろう。そして、豊島・荏原・多麻郡などが東京都に、豊島・荏原郡および多麻郡の東辺部が、各各二三区の北・東南・西南地域を占め、港区地域は、荏原郡東北部にあたると考えられる。

武蔵国郡図

「武蔵国分寺瓦銘にみる豊島・荏原郡名」

大川清著『武蔵国国分寺古瓦塼文字考』(1958・小宮山書店)より。