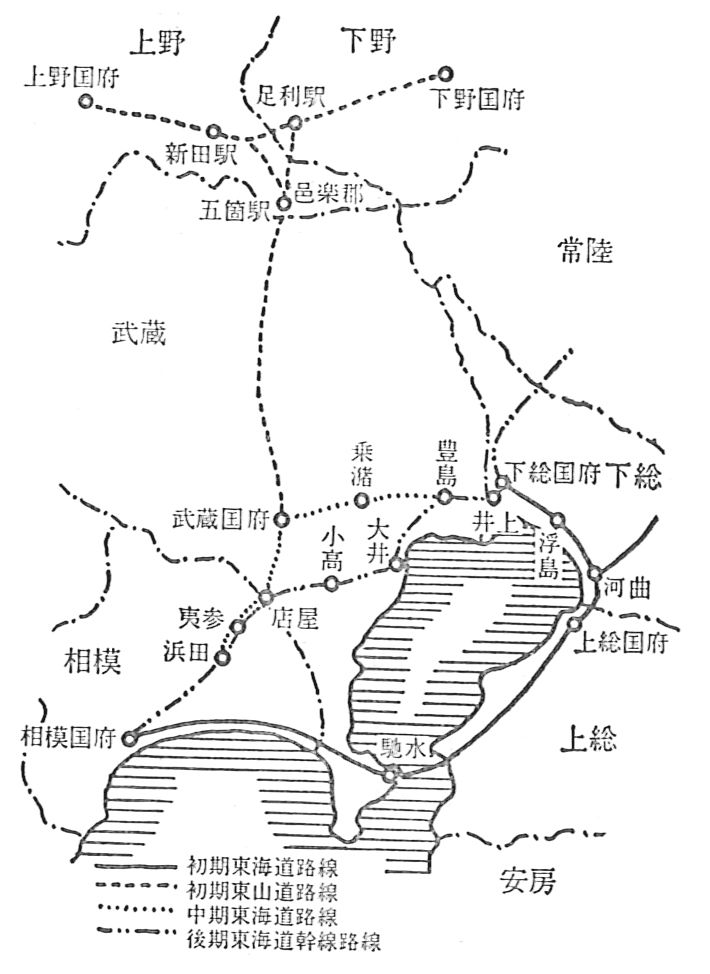

【武蔵国の東海道移籍】 神護景雲二年(七六八)三月、東海道巡察使紀広名らは、下総国井上・浮島・河曲三駅と武蔵国乗潴・豊島二駅が山海両路を承けて使命繁多なため、中路に準じて馬十疋を置くことを奏言している(『続日本紀』)。

これは、東海・東山両道が中路であることからして、下総・武蔵両国を結ぶ支道が、事実上の幹線化したことを意味しよう。この一時の対応は、まもなく宝亀二年(七七一)十月の太政官奏により、武蔵国は東海道に移籍されて、最終的に結着する。この時から、相模国夷参(いさま)駅より武蔵国内の四駅を経て下総国に達するとみえている(『続日本紀』)。

「武蔵国古代交通の変遷」

『目黒区史』(1961刊)99ページより転載。

【延喜式の四駅家】 武蔵国の駅家・駅馬について『延喜式』(兵部)は、店屋・小高・大井・豊島の四駅に各々駅馬十疋を置くとし、これが前掲の宝亀二年の太政官奏にいう四駅であろう。そして、都筑・橘樹・荏原・豊島の四郡に各々伝馬五疋を置くとしている。この四郡には『和名類聚抄』に各々「駅家」なる郷がみえ、先の四駅の所在は、この四郡に配して考えるべきであろう(『東京市史稿』)。

さて、この四駅の現在地比定については諸説があるが、ここでは『目黒区史』にまとめられた説をあげたい。それによると、店屋駅は、都筑郡と相模国高座郡の郡界にある町田市南鶴間字町谷、小高駅は、橘樹郡内の川崎市高津区末長の小高谷(『新編武蔵風土記稿』・『大日本地名辞書』は同区小田中)、大井駅は、荏原郡内の品川区大井(『新編武蔵風土記稿』・『日本地理志料』は大田区新井宿)、豊島駅は、豊島郡内の台東区浅草花川戸(『新編武蔵風土記稿』・『日本地理志料』は北区豊島、『武蔵通志』は北区中里)に各々あてられている。

【乗瀦駅】 神護景雲二年の奏言にみえる乗潴駅は、『延喜式』には見えず、それ以前に廃止されたと考えられる。それは、神護景雲二年の奏言にみえる上総国から下総国三駅・武蔵国二駅を結んで武蔵国府に連なる支路が、宝亀二年の太政官奏にいう相模国から武蔵国内を経て下総国に到る新道の開発により不要化し、武蔵国が東海道に移籍した結果であろう。その場合の新東海道から武蔵国府への連絡路は、小高または店屋駅から通じていたと考えられる。なお、乗潴駅は、「あまぬま」と訓(よ)んで、多麻郡内の杉並区天沼説などが、国府の位置との関係から考えられている(坂本太郎「乗瀦駅の所在について」『日本古代史の基礎的考察下巻』所収)。

【大井駅から豊島駅への路】 右の各駅の位置は必ずしも定説というわけではないが、大井駅から豊島駅に至る間に港区地域を通過したことは、十分に考えられよう。『延喜式』成立から約一世紀を経た寛仁四年(一〇二〇)に、『更級日記』の著者がみた武蔵国の海辺と「竹芝寺」跡を、後述のように三田台の周辺とすると、都へ帰任の旅をする国司の通る道としては、官道が最も考えやすく、当時の東海道の駅路が、港区内を通過していたと考えるのが自然であろう。これに関連して『江戸砂子(補遺)』は、

往古奥州街道は稲毛、池上、二本榎より三田の台を登り、飯倉の上より今の市兵衛町の辺、榎坂に至る。是昔の一里塚の榎なるよし。それより溜池の上、霞が関をくだり西丸下に出て本町通にかゝり、旅籠町を北にわかれ、小伝馬町を通。むかしは六本木といふ。浅草寺門前より花川戸、押上より古山谷古すみた川にかゝり往来すといふ。

と、承和二年(八三五)の太政官符(『類聚三代格』)に「武蔵下総両国堺住田河四艘[元二艘。今加二二艘一。]」とみえ、隅田川の渡しを考慮した推定を行なっている。