今は武蔵の国になりぬ。ことにをかしき所も見えず。浜も砂子白くなどもなく、こひぢのやうにて、むらさき生ふと聞く野も、蘆荻のみ高く生ひて、馬に乗りて弓もたる末見えぬまで、高く生ひ茂りて、中をわけ行くに、竹芝といふ寺あり。はるかに、はゝさうなどいふ所の、らうのあとの礎などあり。いかなる所ぞと問へば、「これは、いにしへ竹芝といふさかなり。国の人のありけるを、火たきやの火たく衛士にさしたてまつりたりけるに、御前の庭を掃くとて、『などや苦しきめを見るらむ、わが国に七つ三つつくりすゑたる酒壺に、さし渡したるひたえのひさごの、南風ふけば北になびき、北風ふけば南になびき、西ふけば東になびき、東ふけば西になびくを見て、かくてあるよ』と、ひとりごち、つぶやきけるを、その時、みかどの御女いみぢうかしずかれ給ふ、たゞひとり御簾のきはにたち出で給ひて、柱によりかゝりて御覧ずるに、このをのこのかくひとりごつを、いとあはれに、いかなるひさごの、いかになびくならむと、いみじうゆかしくおぼされければ、御簾をおしあげて、『あのをのこ、こち寄れ』と召しければ、かしこまりてかうらんのつらにまゐりたりければ、『いひつること、いま一かへりわれにいひて聞かせよ』と仰せられければ、酒壺のことを、いま一かへり申しければ、『我ゐて行きて見せよ。さいふやうあり』と仰せられければ、かしこく恐ろしと思ひけれど、さるべきにやありけむ、負ひたてまつりて下るに、論なく人追ひて来らむと思ひて、その夜、勢多の橋のもとに、この宮をすゑたてまつりて、勢多の橋を一間ばかりこぼちて、それを飛び越えて、この宮をかき負ひたてまつりて、七日七夜といふに、武蔵の国に行き着きにけり。帝、后、御子失せ給ひぬとおぼしまどひ、求め給ふに、武蔵の国の衛士のをのこなむ、いと香ばしき物を首にひきかけて飛ぶやうに逃げけると申し出でて、このをのこを尋ぬるになかりけり。論なくもとの国にこそ行くらめと、おほやけより使くだりて追ふに、勢多の橋こぼれて、え行きやらず、三月といふに武蔵の国に行き着きて、このをのこを尋ぬるに、この御子おほやけづかひを召して、『我さるべきにやありけむ、このをのこの家ゆかしくて、ゐて行けといひしかばゐてきたり。いみじくこゝありよくおぼゆ。このをのこ罪しれうぜられば、我はいかであれと。これもさきの世にこの国にあとをたるべき宿世こそありけめ。はや帰りておほやけにこのよしを奏せよ』と仰せられければ、いはむ方なくて、上りて、帝に、『かくなむありつる』と奏しければ、いふかひなし。そのをのこを罪しても、いまはこの宮をとりかへし、都にかへしたてまつるべきにもあらず。竹芝のをのこに、生けらむ世のかぎり、武蔵の国を預けとらせて、おほやけごともなさせじ、たゞ宮にその国を預け奉らせ給ふよしの宣旨くだりにければ、この家を内裏のごとくつくりて住ませ奉りける家を、宮など失せ給ひにければ、寺になしたるを、竹芝寺といふなり。その宮の産み給へるこどもは、やがて武蔵といふ姓を得てなむありける。それよりのち、火たき屋に女はゐるなり」と語る。野山、蘆荻のなかを分くるよりほかのことなくて、武蔵と相模との中にゐてあすだ河といふ。在五中将の「いざこと問はむ」とよみけるわたりなり。中将の集にはすみだ河とあり。舟にて渡りぬれば、相模の国になりぬ。(「岩波文庫本」による)

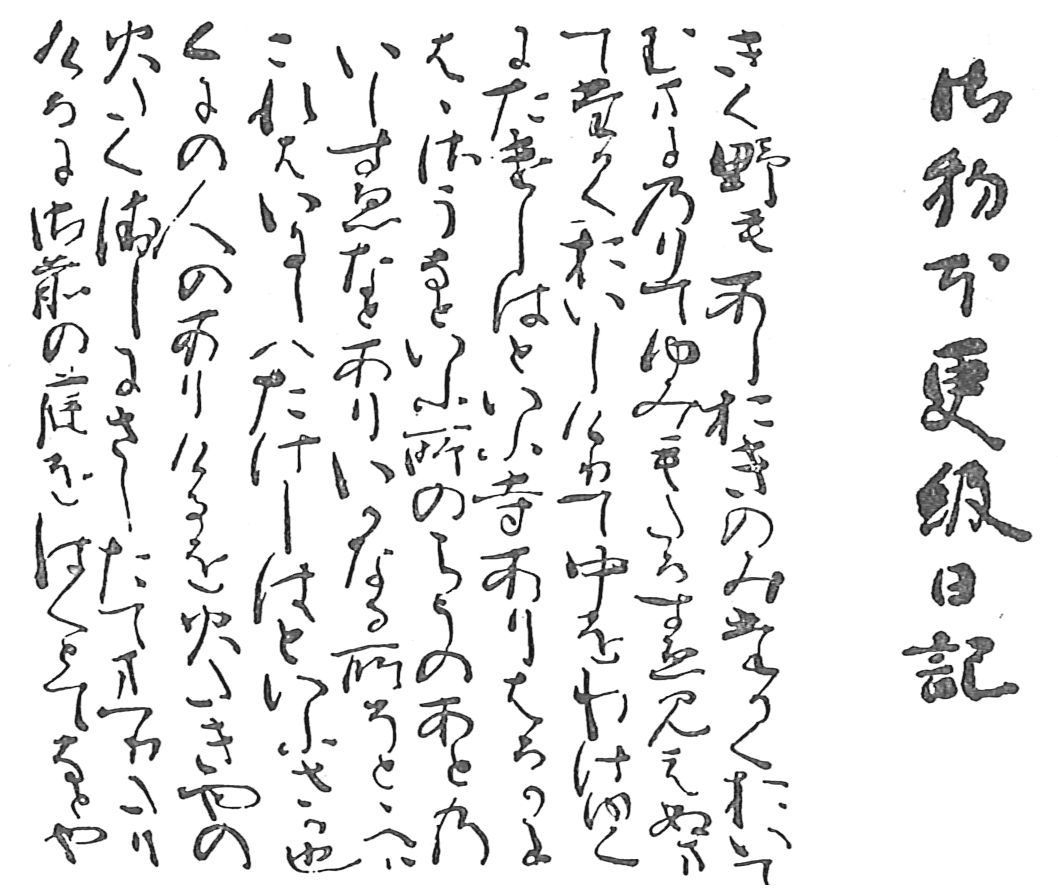

「御物本更級日記」(藤原定家筆)

【竹芝の海岸の景観】 これには、隅田川の位置など、回想録ゆえの錯誤も混じるが、十一世紀始めの武蔵国の海辺や駅路の景観について、要を得た描写をしているといえよう。冒頭の「浜も砂子白くなどもなく、こひぢのやうにて」の一節は、海辺が(恐らくは、古川の川口の三角洲)、有機質を含む土の堆積で、泥のような状態であったことを示し、同じ相模国の「もろこしが原」の「砂子のいみじう白き」状態と対照的である。また、「むらさき生ふと聞く野も、蘆荻のみ高く生ひて」の文は、『延喜式』にみる武蔵国の調進の紫草に対応し、当時の都人の武蔵野に対する心象を窺わせるが、現実の様子は芦荻の群生する荒漠たる海辺であったのである。

【竹芝寺の所在】 さて、「竹芝寺」については、『江戸砂子』が済海寺(三田四丁目)をその跡とし、『江戸名所図会』は、亀頂山という済海寺の古い山号から、現在その南隣にある亀塚を由緒地とし、これは衛士の家の酒壺の下に住んだ霊亀を祀ったものという説を紹介している。これは、亀と壺(瓶)の付会説であろうが、『柴の一本』は、庚申信仰に基づく庚(かのえ)塚の転訛としている。なお、亀塚は、昭和四十五年の調査により、直径三〇メートル余の大型円墳の可能性が強いとされる。

「竹芝」の称は、「竹芝といふさか」(「さか」は「さう=荘」の誤りか。一説に「さう=せい=姓なる国の人」と読む)・「竹芝のをのこ」という文からして、地名または地名に由来する衛士の姓と考えられ、今日の「芝」の地名に関連するものであろうか。

【伊皿子】 「はゝさうなど」(はゝ荘か)については、諸本により「いゝさらふと」・「はくさうふと」・「はゝさうふと」と異なるが、『大日本地名辞書』は、「いゝさらふと」説から発展して、「いさらこと云ふ所に、楼の跡の礎などあり」と読んで、伊皿子の地に比定している。